Le Canada modernise ses repères sur la consommation d’alcool, en se basant sur le concept de « continuum de risque » pour aider le grand public à prendre des décisions éclairées. Si les recommandations sont désormais non-genrées, des messages spécifiques visent les femmes et les filles.

« Avec les experts qui travaillaient sur la refonte des repères de la consommation d’alcool, nous nous sommes dit que les règles et les recommandations strictes étaient peu adaptées. Désormais le Canada se base sur le concept de « continuum de risque » pour permettre à chacun.e de se situer dans l’échelle du risque (faible, modéré, élevé) et de prendre des décisions éclairées », explique Catherine Paradis, la responsable technique à l’OMS Europe dans l’Unité « Alcool, drogues illicites et santé pénitentiaire », qui intervenait lors d’une conférence européenne sur la réduction du fardeau de l’Alcool à Bruxelles le 3 décembre dernier.

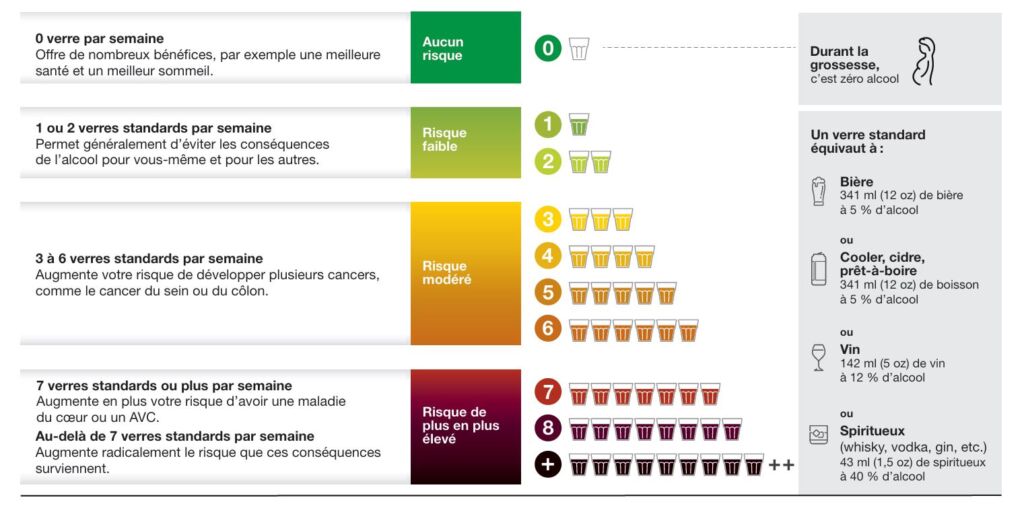

« Boire plus de 6 verres par semaine cause des risques pour la santé. Boire moins, c’est mieux ». Voici les nouveaux repères fixés par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) en janvier 2023. Avant cela, les recommandations canadiennes de santé publique (établies en 2011) étaient de maximum 10 unités standards par semaine pour les femmes (et pas plus de 2 par jour) et de 15 pour les hommes (pas plus de 3 par jour).

Unité standard : un différentiel important dans le décompte

La définition de l’unité standard est différente entre l’Europe et le Canada. Une unité d’alcool correspond à une bière de 33 cl au Canada, contre 25 cl en Europe, un verre de vin de 14 cl, contre 10 cl… Par conséquent, en convertissant les quantités, les recommandations canadiennes sont très légèrement en dessous des belges (une unité de moins pour la bière par exemple).

Pour rappel, en Belgique, les recommandations fixent la consommation maximale à 10 unités d’alcool par semaine, mais les Belges boivent deux fois plus, selon les estimations d’Univers Santé.

Un tableau synthétique à destination du grand public présente le continuum de risque qu’entraîne la consommation d’alcool et donne des repères (avec des couleurs allant du vert au rouge rappelant le Nutriscore) qui aident les personnes à décider elles-mêmes du degré de risque qu’elles sont prêtes à prendre pour leur santé. Ainsi, le fait de boire 7 verres standards ou plus par semaine entraîne un risque de plus en plus élevé de développer sept types de cancer, la plupart des maladies cardiovasculaires, des maladies du foie, et de mener à des actes de violence.

Le sous-texte du concept “continuum de risque” est de pouvoir communiquer sur le fait que : « où que vous soyez sur le continuum, chaque verre compte, toute réduction sera bénéfique pour votre santé, cela concerne donc bien tout le monde aussi bien la personne qui boit peu que celle qui passera de 40 à 30 verres par semaine », ajoute Catherine Paradis.

L’affiche propose à chacun.e d’analyser sa consommation d’alcool sur une semaine pour ajuster le tir en fonction du niveau de risque. « Vous pouvez réduire votre consommation d’alcool petit à petit. Chaque verre en moins compte ». Le CCDUS conseille aussi : « Les jours où vous prenez de l’alcool, limitez votre consommation à deux verres standards ».

6000 études et deux ans de recherche

Ces repères sont l’aboutissement d’un travail de recherche colossal qui a duré deux ans. Ils reposent sur l’examen de près de 6 000 études évaluées par des pairs et la participation de 23 scientifiques représentant 16 organisations. « Les preuves scientifiques sur la nocivité de l’alcool se sont révélées massives et accablantes. Nous savions que nous devions travailler à trouver une limite basse. Ce que nous n’avions pas anticipé, c’est à quel point l’alcool même en toute petite quantité s’est révélé nocif sur la santé et le bien-être des personnes » explique Catherine Paradis.

Les commentaires reçus dans le cadre de groupes de discussion et de trois consultations du grand public et des intervenants ont permis de rendre les repères les plus clairs et pratiques possibles pour ceux et celles qui s’en serviront (médecins, conseillers, intervenants communautaires, responsables des politiques, grand public, etc.).

L’affiche a ensuite transcrit en mots simples et faciles à comprendre les résultats de cette recherche sur les conséquences de la consommation d’alcool en termes d’espérance de vie. « Boire moins présente des avantages pour vous-même et pour les autres. Cela réduit le risque de blessures, de violence et de plusieurs problèmes de santé, qui peuvent raccourcir la vie ».

Le tableau du continuum en couleur avec le nombre de verres standards sera-t-il décliné sous forme de label simplifié, à la façon du Nutriscore européen, dans l’étiquetage des bouteilles ? Rien n’est moins sûr. Le CCDUS se demande si les pouvoirs publics canadiens qui ont le monopole de la vente des boissons alcooliques pourraient sinon envisager d’indiquer “le risque accru de cancer” sur les contenants, comme c’est déjà le cas sur les paquets de cigarettes.

Prévention pour tou.tes et messages-clés pour les femmes

L’affiche précise aussi que « la recherche nous apprend qu’il n’y a pas de quantités ni de sortes d’alcool bonnes pour la santé. Que ce soit du vin, de la bière, du cidre ou un shooter d’alcool fort, ça ne change rien. Boire de l’alcool, même en petite quantité, entraîne des conséquences pour tout le monde, peu importe l’âge, le sexe, le genre, l’origine ethnique, la tolérance à l’alcool ou encore les habitudes de vie ».

Dans le rapport final complet, une partie est consacrée à la question des femmes et de l’alcool. Avec ces nouvelles recommandations, le Canada s’est inscrit dans la tendance mondiale de ne plus différencier les hommes et les femmes au moment de formuler des directives sur la consommation d’alcool (contrairement à ce qui était en place avant).

A de faibles niveaux de consommation, les différences physiologiques entre les femmes et les hommes n’ont qu’une faible incidence sur le risque de mortalité. Toutefois, au-delà d’un faible niveau de consommation, le risque augmente davantage pour les femmes que pour les hommes. « Les experts sont conscients de la complexité de cette réalité et de la nécessité de bien la décrire (…) pour interpeller et informer efficacement la population. Les directives actualisées de consommation d’alcool doivent être diffusées avec les subtilités appropriées » précisent les auteur.es du rapport.

En juin 2022, Galvanizing Equity publiait Le sexe, le genre et l’alcool : Directives de consommation à faible risque : notions importantes pour les femmes, dont les principaux messages de santé publique destinés aux filles et aux femmes sont :

- La consommation d’alcool présente des risques tant pour les hommes que pour les femmes, mais tous ne sont pas sur un pied d’égalité. En effet, l’alcool a des effets plus graves sur l’organisme des femmes.

- L’organisme des femmes métabolise l’alcool différemment, ce qui cause davantage de problèmes de santé, plus tôt, après une consommation moindre, en raison de la taille, du ratio de masse grasse et d’eau, des effets hormonaux et des différentes actions enzymatiques qui décomposent l’alcool.

- La consommation d’alcool augmente le risque de cancer du sein.

- Les femmes connaissent aussi plus de lésions hépatiques que les hommes pour une consommation moindre d’alcool.

- Des facteurs liés au genre contribuent aux effets négatifs de la consommation d’alcool, surtout pour les femmes, dont l’augmentation du risque d’agression sexuelle et de violence conjugale.

- Les filles et les femmes ayant des antécédents de mauvais traitement durant l’enfance progressent plus rapidement de leur premier verre à la dépendance à l’alcool.

- En lien avec la grossesse, les auteur.es rappellent que l’alcool nuit autant à la santé de la femme qu’à celle du fœtus. Il n’y a aucune limite de consommation d’alcool sûre pendant la grossesse, et que le risque augmente avec la quantité d’alcool consommée.

Référence :

- Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances • Repères canadiens sur l’alcool et la santé : rapport final – janvier 2023

- L’affiche « Boire moins c’est mieux »

- Voir le replay de la conférence sur l’exemple canadien : Scientific method & choices made in the development of Canada’s Guidance on Alcohol and Health, 2023

- Pourquoi boire de l’alcool donne-t-il mal à la tête ?, The Conversation, 30 septembre 2024

- Quand les femmes trinquent – Alter Echos le 3 février 2025