Même s’ils ne font plus de grèves scolaires, les jeunes ne sont pas indifférents face au changement climatique. Colère, tristesse, dégoût ou impuissance. Que ressentent les enfants et les adolescents ? L’inquiétude est légion selon les résultats d’une grande enquête participative sur l’éco-anxiété en fédération Wallonie-Bruxelles menée par une équipe de chercheurs de l’ULB et des jeunes du secondaire, comme l’explique dans cette interview Bénédicte Mouton.

Bénédicte Mouton est psychologue du développement et de la parentalité, chercheuse à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et psychologue clinicienne. Elle a piloté l’étude exploratoire « Eco-Emois » sur l’éco-anxiété chez les enfants et les jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles en 2024 et 2025 pour le Fonds Houtman et l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE).

Education Santé : Les enfants et les jeunes de Belgique francophone sont-ils éco-anxieux ?

Bénédicte Mouton : Les enfants et les adolescents sont globalement inquiets. Ils s’inquiètent au niveau macro pour les générations futures, les animaux, les plantes et les personnes qui vivent dans des pays fortement impactés par le changement climatique et écologique. En revanche, ils sont moins inquiets pour eux-mêmes ou pour leurs proches.

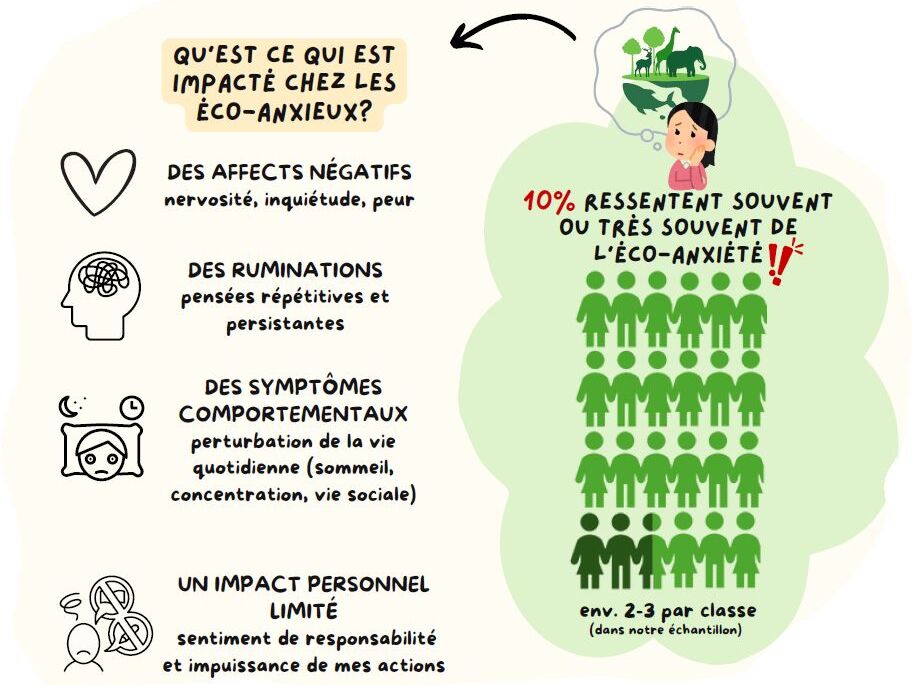

L’éco-anxiété intense au sens strict touche 10% des 1300 enfants et des jeunes que nous avons interrogés. Cela représente 2 à 3 enfants par classe.

On mesure l’éco anxiété à travers quatre dimensions sur une échelle de 1 à 5 comme le montre cette infographie :

- les affects négatifs au sujet du climat et de la biodiversité,

- les ruminations et les pensées intrusives

- les symptômes comportementaux (insomnies, difficultés de concentration, impact sur la vie sociale)

- le sentiment d’impuissance et de responsabilité personnelle – les éco-gestes ne suffisent pas, et on contribue malgré soi au réchauffement climatique.

A ce titre, les symptômes comportementaux sont plus bas que ce qu’on avait pu imaginer après la publication de l’étude publiée dans la revue scientifique The Lancet en septembre 2021. Dans celle-ci, 10 000 jeunes adultes avaient été interrogés, âgés de 16 à 25 dans dix pays : 45% disaient que l’éco-anxiété impactait leur vie quotidienne. Ces données datent d’avant la pandémie et les crises multiples actuelles. D’une certaine façon nos résultats sont moins alarmants, même s’ils montrent une réelle inquiétude au sujet du climat et de l’environnement.

La connaissance des impacts du changement climatique est inégale dans la population en fonction de l’âge notamment. Comment est-ce que cela module les émotions parmi les enfants et les jeunes ?

Notre étude a fait apparaître des facteurs de risques associés, tels que l’âge, le genre, le statut socio-économique.

Les enfants de 6 à 12 ans ressentent surtout de la tristesse vis-à-vis de la disparition des animaux et des arbres et de la nature en général, puis la peur, et ensuite de la colère envers les personnes qui polluent et ne font pas attention à l’environnement. Tandis que les 16-18 ans expriment plus de colère et d’impuissance.

On peut aussi clairement constater une différence de genre par rapport aux émotions climatiques. L’éco-anxiété touche particulièrement les filles. Elles expriment d’ailleurs le plus haut niveau de macro-inquiétudes, 85% des filles se disent inquiètes à très inquiètes contre 55% des garçons – ce qui représente tout de même plus de la moitié. Et si on demande s’ils ou elles sont inquiet.es pour eux-mêmes et pour leurs proches, on descend à 44% des filles, et 27% chez les garçons.

Enfin, l’éco-sensibilité affecte tous les milieux et les territoires. Mais si on regarde la Région Bruxelles-Capitale, on remarque une distinction Nord-Sud. Les communes du Sud sont plus éco-anxieuses, alors qu’elles sont souvent plus riches, avec un niveau d’éducation plus élevé et qu’il s’agit de zones les plus vertes comme Uccle, Watermael-Boisfort, Auderghem.

A ces distinctions s’ajoutent des facteurs individuels importants. L’expérience personnelle de chacun.e comme le fait d’avoir été témoin d’une détérioration ou d’une destruction d’un lieu qu’on aimait, la relation de proximité avec la nature, des facteurs familiaux liés à l’éducation parentale et aux choix des parents que ce soit en termes d’alimentation ou de destinations de vacances.

Et enfin, il faut tenir compte de tous les facteurs liés à la santé mentale. L’étude confirme un taux vraiment élevé d’anxiété généralisée qui est en moyenne à 2,03 sur une échelle de 1 à 3. Et l’indicateur de la dépression est de 2,20 sur une échelle 1 à 4.

Cela ouvre la réflexion : certes le changement climatique et l’environnemental est une source de préoccupation, mais ce n’est pas la seule. On l’a entendu dans le groupe de jeunes experts et dans les propos des parents. L’anxiété est le cumul des craintes par rapport à l’avenir, à la précarité, et des difficultés à se projeter.

Les adultes sont-ils conscients que certaines de ces dimensions sont liées au climat ?

Les adultes tendent à avoir une perception limitée du niveau d’éco anxiété des enfants. Par exemple, sur 140 parents que nous avons interrogés, 11,2% estiment qu’ils sont éco-anxieux, mais ne perçoivent cet état qu’à hauteur de 2,5% chez leur enfant, bien que la réalité décrite par les enfants soit de 10%. Il en est de même chez les enseignants qui ne perçoivent pas toujours l’éco-anxiété. Cela s’explique notamment parce que les enfants, en particulier les grands ados vont avoir tendance à masquer leurs émotions.

Mèmes, jeux au musée, questionnaires, observation. Vous avez utilisé un panel de méthodes participatives pour recueillir les données et mener à bien votre analyse qualitative. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Pour nous qui avons l’habitude de faire des jeunes l’objet de nos recherches, c’était assez inédit de parvenir à les rendre acteurs.

La grande originalité de cette étude a été de recueillir les émotions des enfants de 6 – 10 ans et de faire participer des jeunes moins de 15 ans. Un public qui a peu la possibilité de s’exprimer sur ces questions.

Pour cela, l’équipe de recherche a d’abord créé trois groupes de jeunes experts dans trois écoles secondaires différentes à vocation technique, professionnelle et générale. Ces jeunes qui ont entre 14 à 18 ans ont été associés dès le démarrage pour concevoir la recherche et son design. Les chercheurs venaient sur le temps scolaire, et offraient un repas et des bons de participation à hauteur de 20 euros par élèves. Certains enseignants engagés intégraient aussi le processus dans leur matière.

Au début de la recherche, les groupes ont partagé les récits qu’ils affectionnaient sur le changement climatique : des films (Wall-E, Avatar, Demain, La princesse Mononoké) ou encore des mangas. Chaque adolescent a ensuite créé un mème à partir de quatre images qui représentaient le mieux selon lui ce qu’il ressentait : deux images d’émotions, et deux images sur la manière de gérer cette émotion. Ces mêmes ont été rediscutés à chaque rencontre, ce qui a permis d’approfondir la compréhension des ressentis des jeunes par les chercheurs et de vérifier leur évolution au fil du temps.

Les experts ont contribué à l’élaboration d’un questionnaire, qui a été ensuite distribué en partie par eux auprès de 1300 enfants et adolescents de 9 à 20 ans. Tandis qu’un autre questionnaire a aussi été transmis et rempli par 140 parents.

Les groupes ont aussi conçu une session destinée au recueil de la parole d’enfants de 6 à 10 ans qui a eu lieu pendant trois jours au muséum des sciences naturelles de Bruxelles. Elle consistait à proposer trois ateliers : des dessins-puzzle, des histoires avec des figurines et le jeu des Eco-émotion (à entendre dans l’épisode 1 du podcast Eco-émois), et l’un des jeunes experts s’est porté volontaire pour venir co-animer une session.

Pour vous, il serait plus intéressant de parler d’éco-réalisme ou d’éco-sensibilité. Pourquoi ?

L’éco-anxiété n’est pas une pathologie. L’anxiété est une réponse adaptée à une réalité. Elle est problématique quand elle commence à affecter le sommeil et la vie quotidienne, mais sinon, c’est plutôt un signal d’altruisme. On devrait parler d’éco-réalisme ou d’éco-sensibilité pour que la préoccupation soit mieux entendue par les adultes. Si on avait une représentation de l’éco-anxiété plus adaptative, alors peut-être que les enfants et des ados se permettraient d’en parler, et seraient moins dans l’évitement.

D’ailleurs, quand l’éco anxiété n’est pas trop intense, elle peut être un moteur pour l’action, car elle créé un désir d’engagement. Ainsi 40% des jeunes interrogés adoptent des comportements pro-environnement. Et là aussi, les filles sont plus engagées (3,11 sur 5) que les garçons (2,56 sur 5).

L’éco-anxiété et l’inquiétude de manière générale peuvent devenir un moteur pour l’action ?

L’éco-anxiété intense avec des symptômes comportementaux doit être traitée. En revanche, pour les scores moyens d’éco-anxiété, on peut se dire que finalement, c’est une inquiétude qui est tout à fait adaptée à la menace, à la réalité de l’évolution du monde et souligner que c’est un moteur d’engagement. C’est le signe que l’on se sent concerné et prêt à essayer de changer les choses.

La recherche conclut que les jeunes ados sont déjà sur-adaptés. Ils ont appris à se protéger devant une perspective inquiétante. Sur le moment, certains choisissent de ne pas y penser. Cette stratégie de l’évitement soulage à très court terme mais ne fonctionne pas sur le long terme.

Il existe quatre stratégies de coping ou d’ajustement. Ces catégories ne sont pas exclusives, chacun.e fait son cocktail.

1/ L’agentivité : la croyance dans sa capacité à agir et dans l’efficacité des actions que l’on met en place. Il s’agit des capacités à trouver des solutions tant individuelles que collectives Nous allons pouvoir trouver des solutions. Plus on grandit, plus on utilise cette stratégie.

2/ L’espoir, l’optimisme et la confiance dans les scientifiques, les personnes engagées dans des mouvements environnementaux, les adultes en général. Même si le défi est grand, il faut garder espoir.

3/ L’action : le passage à l’action (je m’informe sur ce que je peux faire, j’en discute, j’agis) augmente avec l’âge.

4/ La mise à distance émotionnelle. Je minimise, je relativise. Ce n’est pas du déni. « ça ne va pas arriver de mon vivant, c’est exagéré, et l’idée de se dire qu’en Belgique on n’est pas tellement concerné par le changement climatique”. Surtout chez les plus jeunes.

Quelles sont vos recommandations et quelles seront les suites du projet ?

Nous avons formulé une série de recommandations pour notamment changer la perception de l’éco anxiété au niveau sociétal, car au fond l’éco anxiété est une forme de réalisme et d’ancrage dans le monde, mais aussi pour pour accompagner et soulager les enfants et les jeunes qui ressentent un impact négatif intense dans leur vie quotidienne de cette éco-anxiété, et créer des outils de repérage et de veille dédiés pour les PMS.

Il est essentiel aussi d’activer le sentiment d’agentivité en permettant aux enfants et aux jeunes d’identifier des initiatives sur leur territoire ou par exemple de monter leur propre action avec l’aide, par exemple des fonds Good Wave de la Fondation Roi Baudouin. Il s’agit d’une enveloppe de 1000€ pour tout projet de sensibilisation des enfants et des jeunes. On peut aussi imaginer des jumelages entre établissements pour aborder cette question dans le dialogue et éviter une polarisation des positions sur ces questions environnementales entre des jeunes vivant des réalités quotidiennes assez différentes.

Pour en savoir plus :

- Les épisodes de podcast : Éco-Émois – Peur, colère ou tristesse : que ressentent les plus jeunes face à la crise climatique ? – Actualités de l’ULB

- Le fil Instagram Éco-Émois (@ecoemois) • Photos et vidéos Instagram

- Le site du Fonds Houtman

- L’outil Participation des enfants et des jeunes | Fonds Houtman