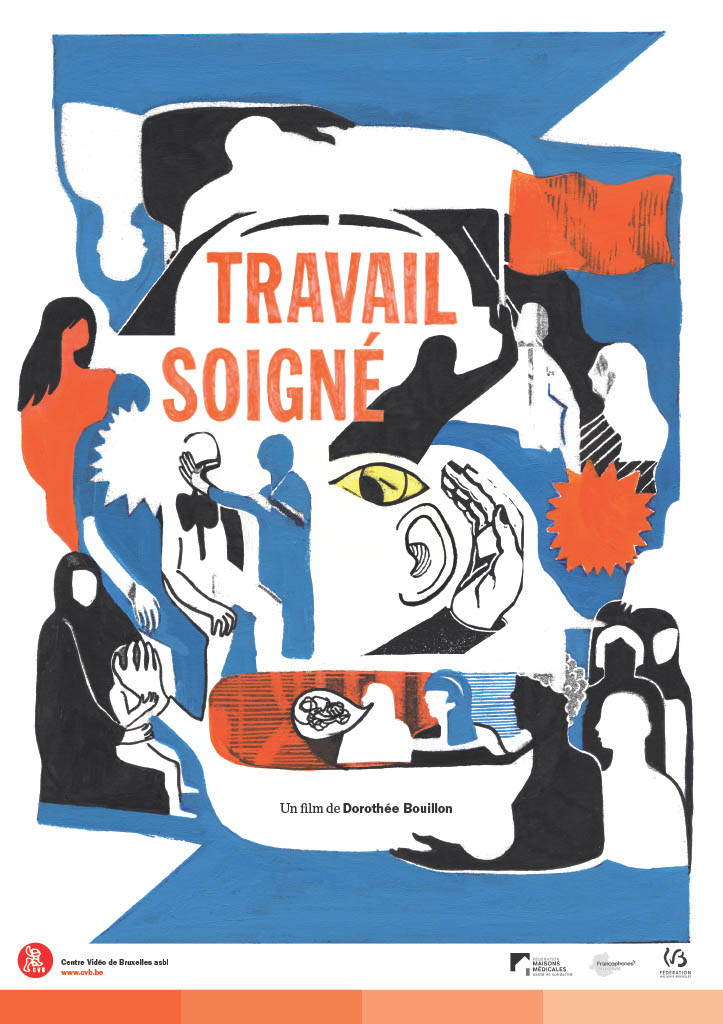

Soigner avec son histoire de vie tout en faisant collectif. Le premier film documentaire de Dorothée Bouillon, Travail soigné plonge dans l’intimité d’une maison médicale de Liège et révèle les dilemmes, les tensions et les solidarités qui traversent le quotidien des soignant·es.

La maison médicale des Houlpays de Liège fête ses 20 ans d’activité en autogestion. Dorothée Bouillon, qui travaille comme chargée de projets en éducation permanente à la Fédération des maisons médicales, en filme le quotidien avec délicatesse et précision.

La première scène capte aussitôt l’attention. Lors d’une réunion d’équipe, une médecin souhaite parler d’une situation délicate. Elle se sent en difficulté parce que depuis peu des nonnes du monastère voisin viennent en consultation. Elle suppose que son inconfort est lié à son éducation laïque et à son histoire de famille socialiste et ouvrière avant d’ajouter qu’elle a du mal à faire abstraction de la position de l’Eglise sur l’Interruption Volontaire de Grossesse (IVG), qu’elle pratique par ailleurs.

La situation fait réagir le groupe. La salariée qui assure l’accueil éprouve un sentiment similaire. « J’ai du mal à me concentrer quand je les vois en habit de culte dans la salle d’attente ». En revanche, une autre explique que ça ne l’interroge pas plus qu’un autre habit confessionnel. L’infirmier rétorque sur le ton de l’humour : « N’est-ce pas le signe de l’aboutissement de l’accès aux soins pour tous ? Des sœurs catholiques viennent dans une maison médicale alors que nous avons un drapeau LGBTQIA+ sur la façade pour consulter une médecin qui pratique des IVG l’après-midi ? ». Ce qui déclenche quelques rires et détend d’emblée l’atmosphère.

« On soigne avec nos histoires de vie », précise Lisette Mbaya, la psychologue qui anime cette séance hebdomadaire d’intervision des Houlpays. Elle rappelle quelques règles de fonctionnement. Il est important que chacun puisse faire part de ses doutes et réfléchisse sur les biais et les présupposés qu’il porte plus ou moins consciemment en lui. Toutes les nonnes ne sont d’ailleurs peut-être pas « anti-IVG », ajoute-t-elle.

Lors des débats de bords de scènes, cette scène inaugurale suscite des réactions contrastées. « Certains spectateurs sont choqués, explique la réalisatrice, lors d’un échange téléphonique. Ils croient que les soignants sont un peu hors du monde et ne sont pas affectés par des biais culturels ou racistes. D’autres sont agréablement surpris que cela prenne le contre-pied de nos propres représentations. Ce qui m’intéressait, c’était de montrer qu’il y avait suffisamment de confiance dans l’équipe pour évoquer ces difficultés. La médecin ne refuse pas de soigner les bonnes sœurs. Elle parle de son inconfort et la séquence montre la réponse collective à une interrogation individuelle ».

Une immersion de deux ans

Tourné entre 2022 et 2024, le documentaire suit la manière dont le collectif s’organise et reprécise ses engagements au jour le jour. Une séquence montre ainsi comment chaque secteur (médical, social, accueil…) évalue sa charge de travail via une « météo » hebdomadaire (vert, orange, rouge).

Au moment du tournage, le secteur social est dans le rouge. L’équipe travaille même le week-end. L’une des assistantes sociales évoque l’accompagnement d’une jeune fille de 16 ans qui l’a fort ébranlé. Celle-ci est battue par ses parents, mais ne souhaite pas porter plainte contre eux. Une médecin des Houlpays a tout de même pu faire le constat formel des coups et blessures, et la travailleuse sociale a accompagné la jeune fille au Service de l’aide à la jeunesse (SAJ) pour une médiation avec son père. Le juge a finalement pris une décision de placement chez des proches, mais aucun membre de la famille n’a accepté d’accueillir la jeune fille. Celle-ci a donc été hospitalisée en pédiatrie.

La salariée regrette qu’il n’y ait pas de solution pérenne alors que les services sociaux sont au courant des violences de très longue date. Une collègue médecin cherche à la rassurer en décrivant la portée symbolique de son acte : « tu t’es positionnée, c’est déjà énorme ». C’est probablement la première fois qu’un adulte croit cette enfant et tente de la protéger, commente l’équipe de manière unanime. Faute de mieux, l’assistante sociale a même réussi à organiser une rencontre avec deux autres jeunes filles de 18 et 22 ans qui ont vécu des situations de violences intrafamiliales similaires. Cette rencontre entre pairs, « c’est un truc d’empouvoirement important » commente un jeune médecin.

Des soins au-delà du médical

Le film permet aussi d’évoquer les actions de promotion de la santé : balades nature, potager, tricot… qui permettent d’accueillir régulièrement des patients atteints de maladies chroniques ou en convalescence. Ces activités illustrent une approche holistique du soin, où la santé se construit dans le lien social. Un large cercle de salariés est d’ailleurs formé aux fondamentaux de la promotion de la santé : aussi bien pour celles qui s’occupent de l’accueil, que pour la personne qui réalise l’entretien des locaux.

Le parti pris du film a été de se centrer sur la dynamique collective entre soignant.es, ce qui soulève parfois des questions sur la place du patient après la projection. « Les patient.es, bien qu’ils soient absents à l’image, sont au cœur du travail en maison médicale, précise Adrien Maes de la FMM. Les patient.es sont invités à participer à des activités de santé communautaire, qui ciblent ce qui influence la santé des habitants d’un quartier : logement, alimentation, conditions sociales. ». Dans certaines maisons médicales, des patient.es participent même à la gestion de leur maison médicale dans le cadre de comités de patient.es ou de l’assemblée générale.

Assumer une vision politique et sociale

Enfin, Travail soigné ne se contente pas de documenter l’activité : il en explore les ressorts politiques. Le film se clôt en plein hiver 2024 sur une manifestation à Bruxelles contre la précarisation croissante. Les soignant·es dénoncent les effets de la flexibilisation du travail, notamment dans la grande distribution qui fragilise les salarié·es… et les pousse vers les maisons médicales.

Une soignante résume avec force : « Les autres institutions ont leurs petits critères d’adhésion. Nous, on ne refuse personne, on est en première ligne ».

Envie de voir le film ?

La liste des projections est disponible sur ce lien via la Fédération des maisons médicales et le Centre Vidéo de Bruxelles (CVB). Des projections peuvent être organisées sur demande.

Lien vers la bande annonce

L’idée de tourner ce film est née au cours d’un atelier d’écriture organisé par le Centre Vidéo de Bruxelles (CVB). Vous retrouverez sur la plateforme NosFuturs.net deux éditions consacrées au travail. La troisième évoque « La mort vivante« , à savoir nos (non-)liens aux mort.es dans nos sociétés occidentales et les nouveaux rituels qui semblent s’imposer. Au travers de films, d’expériences web et d’écoutes sonores, cette nouvelle programmation invite à tisser des liens avec nos mort·es.