Professeur ordinaire à l’UCLouvain, Stephan Van den Broucke a longtemps travaillé pour l’Institut flamand pour la promotion de la santé. Chercheur reconnu dans le domaine de la promotion de la santé et de la littératie en santé, il a supervisé un grand nombre de projets de recherche nationaux et internationaux. Dans cet entretien pour Éducation Santé, il livre son analyse sur les avancées et les défis de la promotion de la santé en Belgique.

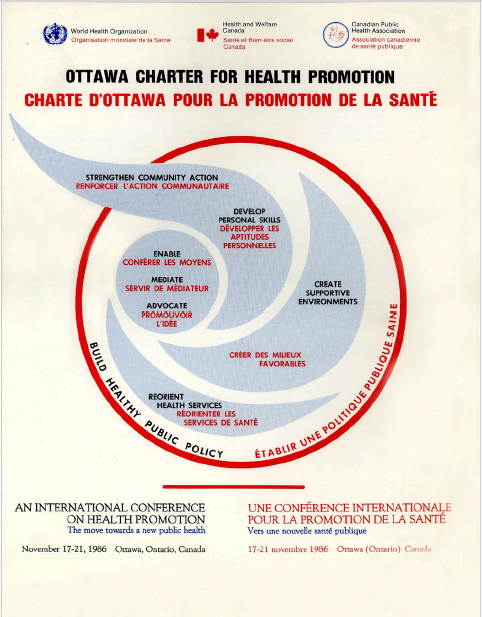

En 1986, la charte d’Ottawa[1] marque les débuts de la promotion de la santé. En 40 ans, comment la Belgique s’est-elle approprié cette approche ?

D’un côté, la Belgique a rapidement fait siennes les idées qui sous-tendent la promotion de la santé mais de l’autre, elle n’a pas investi autant que d’autres pays. Les différents niveaux de pouvoir ont aussi compliqué les choses. On ne peut d’ailleurs pas vraiment parler de la « promotion de la santé en Belgique ». Il y a d’un côté la promotion de la santé telle qu’elle a été développée en région néerlandophone, et de l’autre la promotion de la santé telle qu’elle a été développée du côté francophone, et qui a suivi un autre chemin. C’est évidemment assez remarquable pour un pays qui n’est tout de même pas très grand… Mais en même temps, c’est tout à fait logique puisque la promotion de la santé n’est pas une compétence fédérale.

J’ai été l’une des premières personnes engagées par l’Institut flamand pour la promotion de la santé, qui a été créé en 1991, c’est-à-dire cinq ans après Ottawa. Sa mission était d’offrir un soutien aux instances déjà actives dans la promotion de la santé, que ce soit dans le domaine du tabagisme, de l’activité physique, de l’alimentation saine, etc. L’objectif était aussi de leur permettre de se mettre en lien et de collaborer entre elles. Les mutualités étaient également partie prenante de la structure. En Belgique francophone, les acteurs étaient beaucoup plus dispersés, avec un ancrage local. Cette structuration différente a bien sûr eu un impact sur les directions prises par la promotion de la santé au nord et au sud du pays. Mais je n’oserais pas avancer que l’une de ces deux options est meilleure que l’autre.

Est-ce que cela signifie qu’il reste délicat d’évaluer les effets des approches en promotion de la santé ?

Je pense que personne ne peut vraiment évaluer les effets de la promotion de la santé sur le style de vie ou l’état de bien-être d’une population. D’abord parce que la situation dans les années 90 n’avait rien à voir avec la situation que nous connaissons actuellement, que ce soit au niveau de la santé mentale, des addictions… Mais ce qu’on peut constater, c’est que la promotion de la santé a pris une importance croissante dans la santé publique. Il y a eu dans de nombreux pays des investissements structurels, de sorte qu’on parle parfois de la promotion de la santé comme de la « nouvelle santé publique ».

Dans la plupart des pays développés, et même dans un certain nombre de pays en développement, l’approche en promotion de la santé a permis d’agir par rapport à des constats qui existaient depuis les années 80 et qui concernaient essentiellement l’impact du style de vie sur la santé et les maladies dites « modernes ». Et comme ces maladies n’ont fait qu’augmenter, il est normal que la promotion de la santé ait pris à son tour de l’importance. En Belgique, le problème est que tout ce qui est soins de santé reste une compétence fédérale, tandis que tout ce qui est prévention et promotion de la santé relève des compétences communautaires. Investir davantage au niveau de la prévention serait à terme à l’avantage des dépenses au niveau fédéral mais ce sont des niveaux de pouvoir qui ne communiquent pas d’un point de vue structurel.

Sur quelles thématiques peut-on dire que l’approche « promotion de la santé » a réellement remplacé les approches antérieures en santé publique ?

L’idée que le style de vie est très important pour la santé est aujourd’hui complètement acceptée. Mais ce qui est plus important encore, c’est qu’on a compris que les changements de comportements ne peuvent être strictement du ressort de l’individu. On a donc compris qu’il ne fallait pas seulement agir en aval, mais aussi en amont, en prenant des mesures au niveau des gouvernements ou des entités locales.

Comme le promeut la charte d’Ottawa, on a intégré qu’il ne fallait pas seulement éduquer mais aussi aider à créer des situations favorables à un meilleur style de vie. Par exemple, l’interdiction des lieux où il est permis de fumer est probablement une conséquence de l’approche en promotion de la santé. C’est aussi le cas pour l’interdiction en Belgique des publicités pour des produits alimentaires malsains lors des programmes télévisés pour enfants.

La notion de littératie en santé a par ailleurs permis de mettre en lumière les inégalités dans l’accès à ces messages concernant l’impact du mode de vie sur la santé.

Oui, même si la littératie en santé ne se limite pas à la promotion de la santé : c’est un concept qui est plutôt né dans le secteur des soins que dans celui de la santé publique. Par ailleurs, la littératie en santé, ce ne sont pas seulement les connaissances en santé mais davantage encore les compétences des citoyens ou des patients pour traiter des informations relatives à leur santé ou à la santé de leurs proches (par exemple de leurs enfants).

Plus de la moitié des interventions par rapport à la littératie en santé concernent les soins de santé, qu’il s’agisse des prescriptions des médecins, de la manière de trouver son chemin dans les hôpitaux ou des droits du patient. Mais bien sûr, quand on parle de l’amélioration du style de vie, la compétence d’une personne à trouver et comprendre des informations tout en ayant un recul critique est centrale.

La quantité d’informations à laquelle le citoyen a accès en matière de santé a par ailleurs augmenté de manière considérable avec l’avènement d’Internet, ce qui fait probablement de la littératie en santé un enjeu majeur ?

Aujourd’hui, on demande de plus en plus aux patients et aux citoyens de prendre soin d’eux-mêmes, par exemple dans les maladies chroniques, mais aussi en promotion de la santé. Or pour pouvoir prendre des décisions, il faut être informé. Avant, c’était le médecin qui fournissait des informations. Aujourd’hui, c’est aux citoyens qu’on demande de prendre des décisions. Or trouver des informations est devenu très facile, peut-être trop facile… Jusqu’il y a peu, cela se faisait dans les bibliothèques et les encyclopédies. Désormais dans la masse d’informations à laquelle nous avons accès sur Internet et notamment par l’entremise des réseaux sociaux, il y a à la fois des informations très fiables mais aussi des informations biaisées et même fausses. Cela signifie qu’aujourd’hui, les compétences sont moins axées sur le fait de trouver ou de comprendre des informations que sur le fait d’évaluer la fiabilité des sources.

Cette évolution contribue-t-elle selon vous à creuser les inégalités en santé ?

En tout cas, cela n’a certainement pas aidé à les diminuer. Le problème, c’est que ces inégalités se trouvent au niveau sociétal, bien au-delà du mandat des ministres de la santé… Et malheureusement, en Belgique comme ailleurs, ces inégalités d’accès à l’éducation et de revenus ne cessent d’augmenter. En ce sens, la littératie en santé peut jouer le rôle de médiateur puisqu’il est clair que les personnes moins éduquées et moins riches démontrent des comportements beaucoup moins favorables à la santé, que ce soit au niveau du tabagisme, de l’activité physique ou de la mauvaise alimentation. Cela signifie que même si on ne peut pas changer la société d’un coup, on pourrait miser sur ce médiateur pour diminuer les effets que les inégalités sociétales ont sur les inégalités de santé.

Est-ce que cela signifie qu’il faut en priorité investir dans l’éducation ?

A mon avis, ça doit effectivement rester un point d’appui pour augmenter les compétences des personnes qui ont moins facilement accès aux informations. On peut penser aux personnes âgées mais aussi aux migrants par exemple. C’est la première stratégie. Mais bien sûr, il ne faut pas que cela devienne une responsabilité qui pèse exclusivement sur les personnes, ce qui constituerait une marche arrière : les fournisseurs de soins, c’est-à-dire les soignants mais aussi les professionnels de santé publique devraient aussi prendre ces différences en considération et s’adapter au fait que certaines personnes ont moins de compétences. C’est la deuxième stratégie. Cela fait d’ailleurs de plus en plus partie de la formation des soignants : aujourd’hui, toutes les personnes qui travaillent ou travailleront dans les soins de santé seront confrontées à la notion de littératie en santé.

Une troisième stratégie de plus en plus marquée au niveau international consiste à créer des organisations qui prennent en charge la littératie en santé, par exemple des lieux de vie comme des écoles, des entreprises ou des universités promotrices de la santé. Les hôpitaux, les mutuelles sont aussi susceptibles de mettre la littératie en santé au centre de leur stratégie. En ce sens, la Belgique est assez pionnière puisque différents projets allant en ce sens ont été soutenus par la Fondation Roi Baudouin, autant du côté francophone que néerlandophone[2].

Quelles sont selon vous les grandes avancées en promotion de la santé en Belgique et comment serait-il possible de mieux capitaliser sur ces expériences ?

Si l’on regarde la lutte contre le tabagisme ou la promotion de l’activité physique, il est très clair que l’on a avancé. Mais d’un autre côté, on est aujourd’hui confronté à des défis qui n’existaient pas avant. Le poids de la santé mentale dans le bien-être est par exemple devenu bien plus important, ce qui est en lien avec des évolutions qui n’ont en fait rien avoir avec la santé, mais qui se situent davantage du côté de l’économie. Sans compter le Covid, un épisode qui a été en quelque sorte une occasion manquée pour la promotion de la santé puisque l’on a pris des mesures à ce point drastiques qu’elles ont créé davantage d’oppositions que d’opportunités.

Cet épisode a par ailleurs renforcé la place des réseaux sociaux et de l’IT dans nos vies, ce qui a bien sûr des avantages mais ce qui, chez les jeunes et les personnes vulnérables, est en train de créer de véritables dépendances et une dégradation de l’image de soi. Il s’agit là d’un défi énorme. Or, avec la lutte contre le tabagisme, on a appris qu’il ne suffisait pas de dire aux gens que c’est mauvais pour la santé… Il faut combiner différentes voies d’action, par exemple en interdisant l’accès aux réseaux avant un certain âge, comme c’est actuellement en discussion en Belgique.

Tout en respectant le principe de la promotion de la santé qui consiste à se baser sur les besoins des publics et à les consulter…

C’est précisément ce qu’on n’a pas fait pendant le covid. Or quand on n’a pas assez de soutien dans la population, on sait que les mesures ne sont pas efficaces. Mais par ailleurs, il faut former des experts en promotion de la santé, ce qui en Belgique reste assez difficile. Dans le meilleur des cas, on forme des personnes qui ont une autre formation de base : des médecins, des soignants…

Or avoir des leaders, des super-experts serait nécessaire car dans les médias, on voit beaucoup d’experts mais très rarement des experts en promotion de la santé. On a certes des experts en tabagisme mais ces spécialistes ne sont pas pour autant des experts dans l’addiction à Internet. C’est pourquoi je trouve qu’un Institut de promotion de la santé comme il en existe un en Flandre est une bonne idée car il permet une concentration des savoirs et des savoir-faire.

Nous n’avons pas beaucoup de moyens en promotion de la santé… il est donc nécessaire de ne pas disperser les ressources et de ne pas réinventer à chaque fois l’eau chaude. Surtout quand il s’agit de répondre aux défis actuels.

[1] educationsante.be/la-charte-dottawa/

[2] educationsante.be/litteratie-en-sante-quand-les-organisations-veulent-faire-la-difference/