Le 30 Déc 20

Publié dans la catégorie :

Titre 1 Dispositions générales

Article 1er

Le présent décret règle, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière visée à l’article 128 de celle-ci.

Article 2

Pour l’application du présent décret, il faut entendre par:1° le Collège: le Collège de la Commission communautaire française;2° l’Administration: les services du Collège de la Commission communautaire française;3° la promotion de la santé: le processus qui vise à permettre à l’individu et à la collectivité d’agir sur les facteurs déterminants de la santé et, ce faisant, d’améliorer celle-ci, en privilégiant l’engagement de la population dans une prise en charge collective et solidaire de la vie quotidienne, alliant choix personnel et responsabilité sociale. La promotion de la santé vise à améliorer le bien-être de la population et à réduire les inégalités sociales de santé en mobilisant de façon concertée l’ensemble des politiques publiques;4° la prévention: ensemble des processus qui permettent d’intervenir avant l’apparition de la maladie (prévention primaire), d’en détecter les premiers signes (prévention secondaire) et d’en prévenir les complications ou les rechutes (prévention tertiaire) ou d’éviter la surmédicalisation (prévention quaternaire). La prévention fait partie intégrante de la promotion de la santé;5° le plan de promotion de la santé: document de référence présentant l’ensemble des objectifs, des programmes et des approches stratégiques prioritaires définis par le Collège pour une durée de cinq ans;6° l’instance de pilotage: organe composé de représentants du Collège, de l’Administration et d’invités associatifs et institutionnels, dont le rôle est de piloter la politique de promotion de la santé;7° le service d’accompagnement: la personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif qui constitue le service d’accompagnement en promotion de la santé;8° le service de support: la personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif qui assure un service de support méthodologique et/ou thématique en promotion de la santé;9° les organismes piliers: ensemble formé par les services d’accompagnement et de support de deuxième ligne et les centres de référence;10° l’acteur: la personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif subventionnée dans le cadre du présent décret sur la base d’une convention ou d’un appel à projets et chargée de contribuer à la mise en oeuvre du plan de promotion de la santé de par son expertise en la matière;11° la médecine préventive: méthodes de prévention conformes aux dispositions légales régissant l’exercice des soins de santé et les modalités d’organisation des services de santé, pour contribuer à éviter les affections morbides ou pour découvrir le plus rapidement possible, dans la population, ceux de ses membres qui sont réceptifs ou atteints d’une de ces affections, dont l’existence constitue un risque de détérioration grave pour l’état de santé du malade lui-même, parfois aussi un risque de propagation de la maladie à l’entourage du malade, et enfin souvent un risque de dégradation de la situation matérielle et sociale du malade et de sa famille;12° le centre de référence: organisme désigné pour piloter un programme de médecine préventive décliné en protocoles et chargé de veiller à la réalisation des différentes étapes de ces protocoles;13° la firme: la personne morale de droit public ou de droit privé désignée pour le contrôle de la qualité des appareillages médicotechniques nécessaires à la réalisation des programmes de médecine préventive, lorsque ce contrôle est une condition sine qua non d’agrément du centre de référence;14° le réseau: forme organisée d’action collective sur la base d’une démarche volontaire de coopération, unissant des acteurs, des organismes piliers, des relais et d’autres associations, dans des relations non hiérarchiques;15° le Conseil consultatif: la section «Promotion de la santé» du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux Personnes et de la Santé, créé par décret le 5 juin 1997;16° le relais: toute personne, association ou service pouvant contribuer à la mise en oeuvre du plan de promotion de la santé et qui n’est pas subventionné dans le cadre du présent décret;17° l’universalisme proportionné: principe selon lequel les caractéristiques, la fréquence, la durée et l’intensité des actions universelles de promotion de la santé sont adaptées au degré de désavantage des différents groupes au sein de la population.

Titre 2 Dispositions relatives au plan de promotion de la santé

Article 3

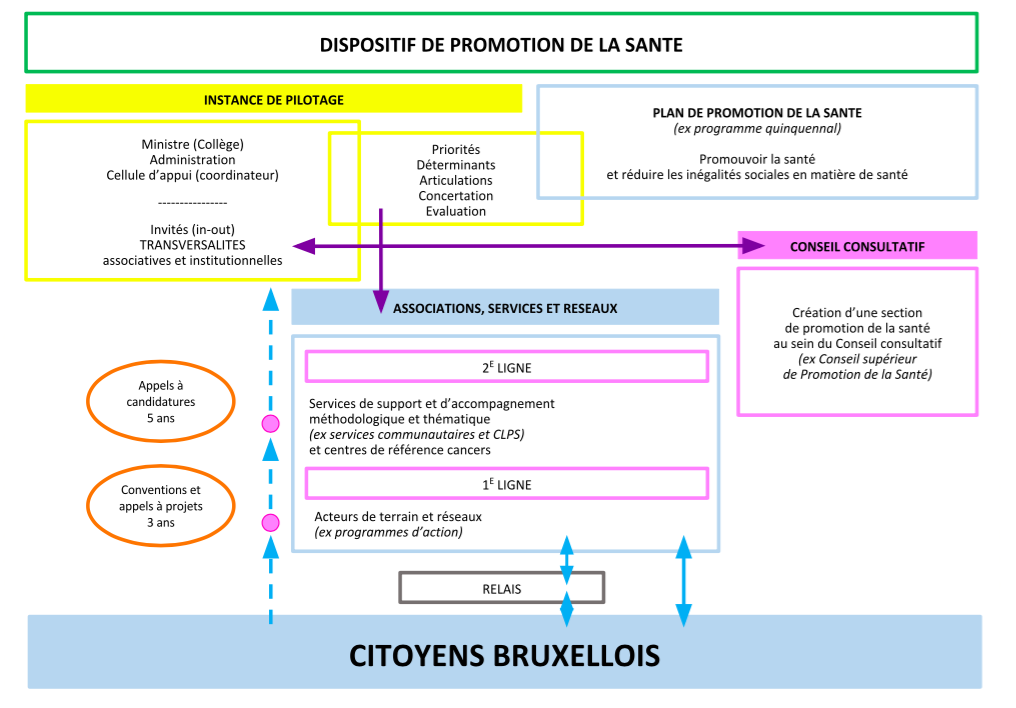

§ 1er. – Afin de promouvoir la santé et de réduire les inégalités sociales de santé en Région de Bruxelles-Capitale, le Collège adopte, pour une durée de cinq ans, un plan de promotion de la santé selon les modalités qu’il détermine. Ce plan s’appuie, dans la mesure du possible, sur le principe d’universalisme proportionné et prend en compte les différences de statut socioéconomique, de genre, de culture, pour permettre à chacun de disposer des moyens d’agir sur sa santé.Le plan précise:1. les thématiques, objectifs, stratégies et publics cibles ou milieux de vie prioritaires;2. les déterminants sociaux et environnementaux de la santé sur lesquels il convient d’agir pour améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités sociales de santé;3. les articulations avec les autres plans bruxellois existants en matière de santé ainsi que la concertation et les collaborations avec les acteurs et les entités publiques dont la contribution est nécessaire à l’atteinte des objectifs, qu’ils relèvent de la promotion de la santé ou d’autres niveaux ou domaines de compétence politique;4. les modalités d’évaluation et de suivi (notamment les critères et indicateurs) permettant d’évaluer le degré de réalisation des différents objectifs.§ 2. – Pour mettre en oeuvre les objectifs du plan de promotion de la santé, le décret organise le dispositif de promotion de la santé de la manière suivante:

- une instance de pilotage dont le secrétariat et la coordination sont assurés par un membre de l’Administration;

- des services de support et d’accompagnement apportant en deuxième ligne leur expertise aux acteurs de terrain, ainsi que des centres de référence qui coordonnent des programmes de médecine préventive;

- des acteurs de terrain et des réseaux qui mettent en oeuvre des actions répondant aux stratégies de promotion de la santé;

- une section de promotion de la santé au sein du Conseil consultatif, qui constitue l’organe d’avis du secteur.

Les stratégies prioritaires sont l’intersectorialité, le travail en réseau, la participation des publics, la mobilisation communautaire, l’analyse partagée du territoire, la formation des relais professionnels et non professionnels, le travail de proximité avec des publics spécifiques dans leur milieu de vie et la mise en oeuvre de politiques publiques transversales favorables à la santé.§ 3. – Au moins six mois avant l’échéance du plan de promotion de la santé en cours, un projet de plan actualisé est rédigé par l’Administration en collaboration avec les organismes piliers et les acteurs. Ce projet de plan est proposé à l’instance de pilotage qui l’amende le cas échéant et le soumet au Collège.Le premier projet de plan de promotion de la santé est élaboré selon les mêmes modalités de collaboration et proposé à l’instance de pilotage par l’Administration dans le délai déterminé par le Collège.

Titre 3 De l’instance de pilotage

Article 4

§ 1er. – Il est créé une instance de pilotage composée, au minimum, d’un représentant du Collège et de l’Administration représentée par deux membres du service de la santé.En fonction des thématiques traitées et pour assurer les transversalités associatives et institutionnelles, cette instance peut également inviter des organismes piliers, des acteurs et des experts à ses réunions, ainsi que des représentants des pouvoirs exécutifs des autres entités publiques exerçant des compétences ayant un impact sur la santé.Elle se réunit au minimum trois fois par an. Un bureau peut être créé en son sein.§ 2. – Les missions de l’instance de pilotage se déclinent comme suit:1° proposer au Collège des orientations actualisées;2° analyser et approuver le plan de promotion de la santé à soumettre au Collège;3° assurer le suivi concernant l’exécution du plan de promotion de la santé et son évaluation;4° déterminer un modèle de rapport d’activité pour tous les acteurs ainsi que les indicateurs, servant de base au recueil de données. L’instance de pilotage les communique au Collège qui les arrête;5° assurer la concertation avec des représentants des pouvoirs exécutifs des autres entités publiques exerçant des compétences ayant un impact sur la santé ou sur la thématique traitée;6° analyser et approuver le rapport d’évaluation préparé par l’Administration qui comprend l’évaluation après cinq ans du fonctionnement du dispositif dans son ensemble et formuler des recommandations.§ 3. – Le Collège désigne les membres composant l’instance de pilotage et arrête les modalités de fonctionnement de celle-ci et du bureau.

Article 5

L’Administration est chargée d’élaborer le plan de promotion de la santé, le suivre, le mettre en oeuvre et l’évaluer. À ce titre, elle agit en tant qu’outil d’aide à la décision et participe à l’instance de pilotage.L’Administration intervient en appui scientifique auprès de l’instance de pilotage. Les chercheurs travaillant au sein des services de support collaborent avec l’Administration. Des protocoles de collaboration avec des organismes régionaux, communautaires ou fédéraux qui recueillent des données socio-sanitaires, avec lesquels elle travaille en complémentarité, peuvent être proposés au Collège.Elle remplit des missions d’appui scientifique, d’analyse, de planification, d’évaluation et d’aide à la décision qui se déclinent comme suit:1° identifier et synthétiser les données socio-sanitaires existantes sur le territoire bruxellois utiles à la politique de promotion de la santé;2° coordonner les recueils de données quantitatives et qualitatives réalisés par les piliers et acteurs en promotion de la santé;3° proposer à l’instance de pilotage des orientations politiques actualisées;4° proposer à l’instance de pilotage un projet de plan de promotion de la santé actualisé ainsi qu’un outil de suivi de la mise en oeuvre;5° évaluer la politique de promotion de la santé.L’Administration appuie son travail sur des méthodes scientifiques et sur les obligations et recommandations en vigueur dans les domaines de la promotion de la santé et de la santé publique aux niveaux belge, européen et international.

Titre 4 Des services d’accompagnement et de support

Article 6

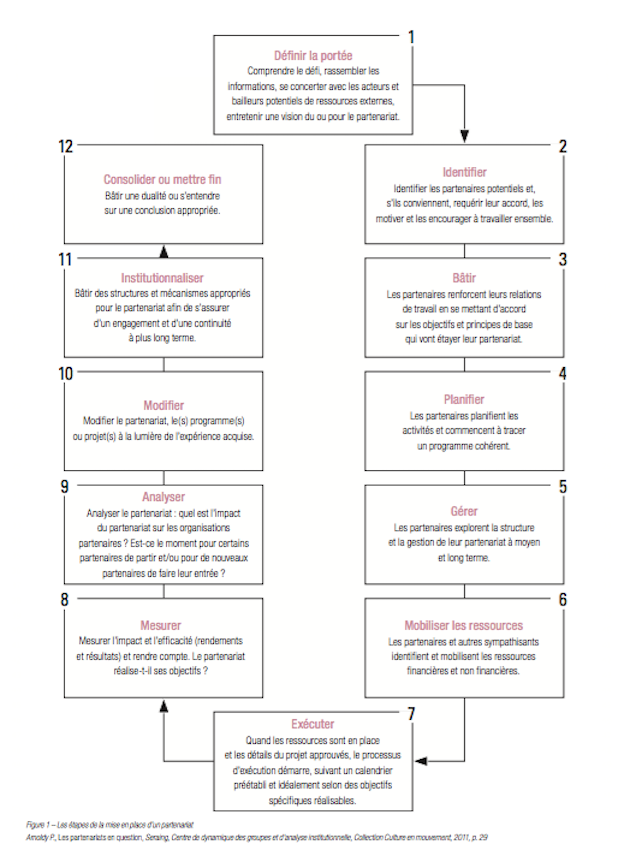

Après un appel public à candidatures définissant l’expertise souhaitée, et dans le cadre du plan de promotion de la santé, le Collège désigne pour une période de cinq ans renouvelable un service d’accompagnement, selon les modalités qu’il détermine.Pour être désigné, le service d’accompagnement doit justifier de son aptitude à remplir les missions suivantes:1° organiser et apporter, en concertation avec les services de support, l’aide méthodologique dans les démarches en promotion de la santé aux acteurs et aux relais et mettre à leur disposition les ressources d’accompagnement disponibles, notamment en documentation, formation, outils et expertise;2° accompagner et/ou coordonner des dynamiques qui soutiennent la promotion de la santé et ses méthodes de travail telles que le développement de partenariats, l’intersectorialité et la participation communautaire;3° soutenir et coordonner des concertations rassemblant les acteurs et les relais, notamment sous la forme d’une plateforme.À l’issue des cinq ans de désignation, et dans le cadre du plan de promotion de la santé, une évaluation est soumise au Collège portant tant sur l’expertise du service que sur son adéquation aux missions visées ci-dessus. En cas d’évaluation positive par le Collège, la désignation est reconduite pour cinq ans sans nouvel appel public à candidatures.

Article 7

Après un appel public à candidatures définissant l’expertise souhaitée, et dans le cadre du plan de promotion de la santé, le Collège désigne des services de support pour une période de cinq ans renouvelable selon les modalités qu’il détermine.Pour être désignés, les services de support doivent justifier de leur aptitude à apporter, sur la base de leur expertise, un support permanent en matière de formation, de documentation, d’évaluation, de communication, de recherche ou de recueil de données à l’instance de pilotage, aux acteurs et aux relais désignés dans le cadre du présent décret.Les missions de chaque service de support sont précisées dans des conventions qui accompagnent la désignation.Ce support peut concerner:

- une ou plusieurs thématiques de santé prioritaires définies dans le plan de promotion de la santé;

- -une ou plusieurs méthodologies ou stratégies d’action définies dans le plan de promotion de la santé.

À l’issue des cinq ans de désignation, et dans le cadre du plan de promotion de la santé, une évaluation est soumise au Collège portant tant sur l’expertise du service que sur son adéquation aux missions visées ci-dessus. En cas d’évaluation positive par le Collège, la désignation est reconduite pour cinq ans sans nouvel appel public à candidatures.Les services de support tiennent compte des obligations et recommandations en vigueur dans les domaines de la promotion de la santé et de la santé publique aux niveaux belge, européen et international. Ils entretiennent des collaborations étroites avec l’Administration et le service d’accompagnement.

Titre 5 Des programmes de médecine préventive

Article 8

§ 1er. – Le Collège fixe, pour une durée de cinq ans renouvelable, des programmes de médecine préventive, liés au plan de promotion de la santé et présentés sous forme d’un ou de plusieurs protocoles. Les programmes sont pilotés par un ou plusieurs centres de référence.Par pilotage, on entend le fait de veiller à la réalisation des différentes étapes d’un protocole de médecine préventive, à savoir la programmation des actions, leur mise en oeuvre, l’enregistrement des données, le suivi des actions et l’évaluation selon les indicateurs définis dans le protocole. Les programmes sont décidés et réalisés en adéquation avec les recommandations scientifiques validées internationalement. Ils prennent en compte l’expérience des professionnels de la santé et les valeurs et les attentes de la population.§ 2. – Les programmes sont, dans la mesure du possible, réalisés par, ou en concertation avec, les intervenants les plus proches de la population et dans la relation la plus continue avec elle, à savoir les médecins généralistes, le secteur ambulatoire et les services de proximité dans le champ de l’aide socio-sanitaire. Dans l’élaboration et la mise en oeuvre de ces programmes, il est en particulier tenu compte des populations qui connaissent une situation sociale, de santé ou économique défavorable.Le service d’accompagnement peut être associé à l’accompagnement de ces programmes.

Article 9

§ 1er. – Le Collège désigne un ou plusieurs centres de référence pour assurer la mission visée à l’article 8, § 1er. Dans le cadre de cette mission, ces centres de référence contribuent aux travaux des organismes piliers et développent une expertise scientifique, la concertation avec les acteurs et la coordination avec les établissements et les personnes de droit public ou privé sans but lucratif visées à l’article 8, § 2. Le Collège peut également désigner des établissements ou des personnes de droit public ou privé sans but lucratif pour assurer la mission visée à l’article 8, § 2.Dans le cadre de cette mission, ces établissements ou personnes de droit public ou privé sans but lucratif réalisent les actes de dépistage et les autres interventions de médecine préventive.§ 2. – Le Collège fixe la procédure et les conditions de désignation des centres de référence visés au § 1er, ainsi que les modalités de recours. Les conditions de désignation portent notamment sur l’appareillage et les conditions techniques, les qualifications du personnel, les critères de qualité pour la réalisation des programmes.§ 3. – Le Collège fixe le montant et les conditions d’octroi des subventions forfaitaires octroyées aux centres de référence pour la mise en oeuvre des programmes de médecine préventive et, le cas échéant, aux établissements et personnes de droit public ou privé sans but lucratif visées à l’article 8, § 2.

Article 10

Le Collège peut désigner des firmes pour procéder aux contrôles de qualité physicotechniques des appareillages visés à l’article 9, § 2, lorsque l’accomplissement desdits contrôles constitue une condition de désignation des centres de référence.Le Collège fixe la durée, la procédure et les conditions de désignation des firmes visées à l’alinéa 1er, ainsi que les conditions de retrait de la désignation et les modalités de recours.

Titre 6 Des acteurs et des réseaux de promotion de la santé

Article 11

§ 1er. – Sur la base du plan de promotion de la santé et après un appel à projets, le Collège désigne des acteurs et conclut avec eux des conventions de trois ans, renouvelables selon les modalités qu’il détermine.À l’issue des trois ans de désignation, une évaluation est soumise au Collège portant tant sur l’expertise de l’acteur que sur son adéquation aux missions visées dans la convention et au plan de promotion de la santé. En cas d’évaluation positive par le Collège, la désignation est reconduite pour deux ans maximum sans nouvel appel à projets.§ 2. – Le Collège accorde des subventions forfaitaires aux acteurs désignés. Ces subventions couvrent des frais de rémunération, de formation et de fonctionnement. Elles sont indexées suivant les modalités fixées par le Collège et liquidées suivant les modalités visées à l’article 19.§ 3. – Pour être désignés, les acteurs introduisent leur demande de désignation au Collège ou répondent à des appels à projets.§ 4. – Le Collège peut aussi accorder des subventions annuelles en fonction de l’agenda défini dans le plan de promotion de la santé.

Article 12

§ 1er. – Les réseaux de promotion de la santé sont des acteurs de promotion de la santé, tels que visés à l’article 11 en ce qu’ils contribuent au plan de promotion de la santé en améliorant la coordination, la complémentarité, l’intersectorialité, la pluridisciplinarité, la continuité et la qualité des activités en faveur de la population. Ils sont organisés sur une base géographique et/ou thématique.§ 2. – Dans le cadre du plan de promotion de la santé, le Collège désigne des réseaux en promotion de la santé.§ 3. – Le Collège accorde des subventions liées à des conventions triennales renouvelables à ces réseaux de promotion de la santé. Le Collège fixe le montant des subventions forfaitaires octroyées aux réseaux en promotion de la santé.Ces subventions forfaitaires sont indexées suivant les modalités fixées par le Collège et liquidées suivant les modalités visées à l’article 19.§ 4. – En fonction du plan de promotion de la santé et lorsque cela est nécessaire, les réseaux de promotion de la santé collaborent avec les réseaux de santé «ambulatoires» agréés en vertu du Décret du 5 mars 2009, relatif aux services ambulatoires dans les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé.

Titre 7 Des procédures et du subventionnement

Article 13

Les appels publics à candidatures visés aux articles 6 et 7 précisent les missions qui sont confiées aux services désignés ainsi que les aptitudes requises pour remplir ces missions et les critères de sélection des candidatures.Le Collège détermine le contenu de ces appels publics à candidatures et fixe le calendrier de la procédure de désignation.Ils sont publiés dans un délai d’au moins six mois avant la période de subventionnement et comprennent un formulaire de candidatures arrêté par le Collège.

Article 14

§ 1er. – Les appels à projets visés à l’article 11 précisent les missions qui sont confiées aux acteurs désignés ainsi que les aptitudes requises pour remplir ces missions et les critères de sélection des projets. Ils sont soumis au Conseil consultatif pour avis avant leur publication.Le Collège détermine le contenu de ces appels à projets et fixe le calendrier de la procédure de désignation.Ils sont publiés dans un délai d’au moins six mois avant la période de subventionnement et comprennent un formulaire de candidatures arrêté par le Collège.§ 2. – Les dossiers de candidatures du service d’accompagnement et des services de support sont soumis pour avis au Conseil consultatif. Les dossiers répondant aux appels à projets sont également soumis pour avis au Conseil consultatif pour autant que la subvention demandée soit supérieure à un montant fixé par le Collège.Dans les deux cas, cet avis est rendu selon une grille d’analyse arrêtée par le Collège. Cette grille d’analyse doit permettre d’évaluer si le dossier de candidature correspond aux priorités du plan de promotion de la santé, ainsi que sa pertinence, sa cohérence et sa plus-value et l’aptitude de l’équipe à remplir les missions définies dans l’appel public à candidatures.En ce qui concerne les acteurs, le Collège fixe les modalités de conventionnement et le contenu des conventions.

Article 15

Le Collège fixe la procédure de retrait de la désignation des acteurs en cas de non-respect des missions qui leur ont été confiées, ainsi que, le cas échéant, la procédure de renouvellement.

Article 16

Les candidats non désignés par le Collège suite aux appels publics à candidatures ou aux appels à projets peuvent demander des explications par écrit à l’Administration dans les quinze jours de la notification.

Article 17

§ 1er. – Si les missions dévolues à un acteur ou à un organisme pilier ne sont pas remplies conformément aux critères mentionnés dans la convention, le Collège en réfère par écrit aux membres de l’instance de pilotage et adresse un courrier de mise en demeure à l’acteur ou l’organisme pilier défaillant, l’enjoignant à se conformer à la convention.§ 2. – Si la défaillance persiste, la convention est dénoncée et la subvention liée à la convention est supprimée trois mois après la date de la dénonciation.

Article 18

Le Collège peut poursuivre les subventions aux acteurs et aux organismes piliers préalablement conventionnés durant le processus de renouvellement.

Article 19

Le subventionnement du dispositif de promotion de la santé s’opère par la liquidation de subventions aux acteurs, aux réseaux et aux organismes piliers. Ces subventions sont mentionnées dans une convention pluriannuelle conclue avec le Collège et leur montant est déterminé en fonction des missions figurant également dans la convention. Elles couvrent des frais de rémunération, de formation et de fonctionnement et sont indexées suivant les modalités fixées par le Collège.Une avance égale à 85 % de la subvention est liquidée au plus tard le 20 février de l’année civile concernée, au profit des acteurs et des organismes piliers dont la subvention globale ne dépasse pas 10.000 €. Le solde est liquidé sur la base d’un décompte final selon les modalités fixées par le Collège.Les acteurs et les organismes pilier dont la subvention globale est supérieure à 10.000 € reçoivent, au plus tard le 20 février de l’année civile concernée, une première avance de 85 % de la subvention, et au plus tard le 30 juin, une deuxième avance égale à 10 % de la subvention. Le solde est liquidé sur la base d’un décompte final selon les modalités fixées par le Collège.

Article 20

L’acteur ou l’organisme pilier tient une comptabilité en partie double par année budgétaire et fournit annuellement un bilan et un compte de recettes et de dépenses selon le modèle déterminé par le Collège. Il fournit aussi annuellement un rapport d’activités suivant le modèle visé à l’article 4, § 2, alinéa 1er, 4° et un recueil de données, dans les délais fixés par la convention.

Titre 8 Du contrôle et de l’inspection

Article 21

§ 1er. – L’Administration procède annuellement au contrôle in situ du respect des termes des conventions.§ 2. – L’Administration constate les manquements par procès-verbal. Une copie est adressée à l’acteur, au réseau, à l’organisme pilier ou au centre de référence défaillant dans les 15 jours suivant la constatation du manquement afin qu’il puisse y répondre et s’expliquer.

Article 22

Le paiement de la subvention est suspendu aussi longtemps que, pour des subventions reçues précédemment, l’acteur, le réseau, l’organisme pilier ou le centre de référence ne produit pas les justificatifs exigés, s’oppose à l’exercice du contrôle ou ne restitue pas, en tout ou en partie, la subvention improprement utilisée.

Titre 9 Dispositions relatives à l’évaluation du plan de promotion de la santé

Article 23

L’Administration réalise une évaluation de la politique publique de promotion de la santé sur la base des objectifs, des modalités d’évaluation et de suivi (notamment les critères et indicateurs) définis dans le plan de promotion de la santé. À cette fin, elle exploite notamment les données et les rapports d’activités qui lui sont transmis par les acteurs, les réseaux et les organismes piliers.Elle rédige et transmet au Collège et à l’instance de pilotage:

- un rapport d’évaluation intermédiaire à mi-parcours de la mise en oeuvre du plan de promotion de la santé, permettant de réorienter éventuellement les conventions en cours et de proposer des appels à projets;

- un rapport d’évaluation final au moins six mois avant l’adoption du nouveau plan de promotion de la santé, en vue de la préparation de celui-ci.

Le Collège précise l’objet, les critères et les modalités de l’évaluation.Ce rapport final est également transmis à l’Assemblée.

Titre 10 Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

Article 24

À l’article 4, § 1er, du décret du 5 juin 1997 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux personnes et de la Santé, est ajouté un point 6°, la section «Promotion de la santé».

Article 25

À l’article 5 du même décret, un nouveau paragraphe 7 est ajouté et libellé comme suit: «§7 – D’initiative, à la demande de l’Assemblée sur des propositions de décret, ou à la demande du Collège, la section «Promotion de la santé» a pour mission de donner des avis sur toutes les questions qui concernent la promotion de la santé, y compris sur la médecine préventive, et d’instruire les questions d’éthique.Son avis est requis sur des projets de décret et d’arrêtés d’exécution relatifs à la politique de la santé et plus particulièrement de la promotion de la santé, ainsi que sur le plan de promotion de la santé. Il est aussi requis sur les appels à candidatures du service d’accompagnement et des services de support et les appels à projets destinés aux acteurs, ainsi que sur les dossiers de candidatures et les réponses aux appels à projets pour des subventions supérieures à un montant fixé par le Collège».

Article 26

À l’article 8 du même décret, le § 2 est complété par ce qui suit:«Le Collège détermine la composition, le mode de sélection et les incompatibilités avec d’autres fonctions des membres de la section «Promotion de la santé» du Conseil consultatif bruxellois francophone de l’Aide aux personnes et de la Santé».

Article 27

Le décret du 14 juillet 1997 portant organisation de la promotion de la santé en Communauté française est abrogé.

Article 28

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.Ce texte a été voté par le Parlement francophone bruxellois (Assemblée de la Commission communautaire française) le 5 février 2016.