Le 15 novembre dernier, la Fondation contre le Cancer organisait une matinée d’information consacrée à la question du dépistage du cancer. Devant un auditoire de 250 personnes, des experts ont fait le point sur les campagnes d’information et les programmes de dépistage de cancers à forte prévalence, comme le cancer colorectal, le cancer du sein et celui du col de l’utérus.

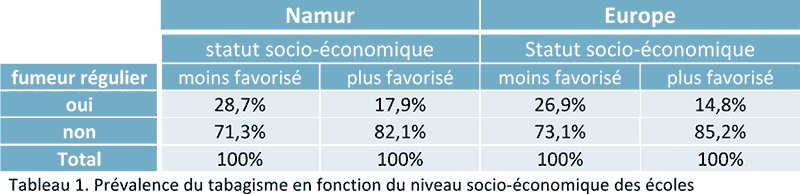

Le cancer reste un sujet préoccupant pour la plupart des Belges. Bon nombre d’entre eux savent qu’il est important de découvrir un cancer le plus tôt possible, mais les programmes de dépistage organisés par les autorités sont peu ou mal connus et ne rencontrent pas toujours le succès espéré, en particulier du côté francophone. Pourtant, ils sont gratuits et sauvent des vies!

On entend régulièrement des remises en cause de la pertinence de certains dépistages. C’est pourquoi il est important de bien informer la population sur leurs avantages, mais aussi sur les inconvénients afin que chacun puisse prendre une décision éclairée.

Les dépistages systématiques en Fédération Wallonie-Bruxelles

Deux programmes de dépistage sont organisés en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le programme de dépistage du cancer colorectal (Hemoccult®)

Avec près de 8 000 nouveaux cas par an en Belgique, le cancer colorectal est le cancer digestif le plus fréquent. Il est la deuxième cause de mortalité par cancer chez l’homme, après celui du poumon, et également la deuxième cause de décès par cancer chez la femme, après celui du sein. Sa dangerosité, ainsi que l’existence d’un test efficace et sans danger pour le déceler justifient la mise en place d’un programme de dépistage. «Un dépistage avant l’apparition de signes cliniques est d’autant plus recommandé que le pronostic associé au cancer colorectal est étroitement lié à son stade de développement au moment du diagnostic», insiste le Docteur Anne Boucquiau, responsable du Département prévention à la Fondation contre le Cancer. L’identification des individus atteints d’une lésion précancéreuse (adénome) ou d’un cancer débutant est donc un enjeu essentiel.

En 2006, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) avait émis des conclusions en faveur d’un dépistage organisé, rejoignant les recommandations européennes. En Fédération Wallonie-Bruxelles, depuis 2009, un programme de santé publique organise un dépistage de masse du cancer colorectal auprès d’une population à risque moyen, asymptomatique, appartenant à la tranche d’âge 50-74 ans sans antécédent personnel de maladie inflammatoire et sans antécédent personnel ou familial d’adénome et/ou de cancer colorectal. Ce dépistage a pour but d’identifier les sujets porteurs d’une lésion, sujets qui pour la plupart ne se seraient pas présentés spontanément avant l’apparition de symptômes.

Les personnes habitant en Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale reçoivent tous les deux ans par la poste une invitation, par lettre personnalisée, à participer au programme de dépistage du cancer colorectal. «Pour sa première participation, la personne est invitée à se rendre chez son médecin généraliste», explique Michel Candeur, coordinateur du programme de dépistage du cancer colorectal de la Fédération Wallonie-Bruxelles. «Celui-ci interroge le patient pour déterminer la conduite à tenir en fonction du niveau de risque. Si la personne présente un risque moyen de développer un cancer colorectal, le médecin lui remet un test Hemoccult® à réaliser à la maison. En cas de risque plus élevé, il prescrit à son patient une coloscopie. En cas de résultat négatif, la personne recevra, deux ans plus tard, toujours par la poste, une nouvelle invitation, accompagnée cette fois du test, ce qui lui évite de se rendre à nouveau chez son médecin, tout en diminuant la charge de travail de ce dernier.»

Le test de recherche de sang occulte dans les selles est appelé à évoluer. «Le test Hemoccult® ne sera probablement plus utilisé dans les mois à venir», indique Michel Candeur. «Comme c’est déjà le cas en Flandre, nous nous orientons vers un test immunologique qui présente les avantages d’être plus simple à utiliser puisqu’il ne recourt qu’à un seul prélèvement au lieu de trois avec le test Hemoccult®, de déceler plus facilement des petites lésions et d’être spécifique à l’hémoglobine humaine.»

Le programme de dépistage du cancer du sein (mammotest)

La fréquence du cancer du sein augmente partout dans le monde depuis une cinquantaine d’années, principalement à cause du vieillissement de la population. Heureusement, la mortalité par cancer du sein diminue grâce aux progrès médicaux et à la mise en place du dépistage dans les pays à hauts et moyens revenus.

La Belgique détient le triste record du taux d’incidence annuel le plus élevé au monde, avec 188 cancers du sein pour 100 000 femmes. Chez nous, il provoque 20 % des décès par cancer chez la femme. C’est un des taux les plus élevés dans le monde. On ne s’en explique pas très bien les raisons.

Cependant, depuis une dizaine d’années, la fréquence de cette maladie est stable. Elle a même légèrement diminué entre 2003 et 2008, probablement grâce au déclin des substitutions hormonales à la ménopause. En dix ans, la mortalité a baissé de 20 %. Et contrairement à ce que l’on entend souvent, la fréquence du cancer du sein n’augmente pas chez les femmes de moins de 50 ans.

Quelques facteurs de risque du cancer du sein sont identifiés, comme entre autres, l’âge, des facteurs génétiques et familiaux, le surpoids, la consommation d’alcool, la sédentarité, le tabac. Certains de ces facteurs sont maîtrisables, d’autres pas. On peut néanmoins détecter précocement le cancer du sein. Au plus tôt il est diagnostiqué, meilleures seront les chances de guérison, moins lourd et plus efficace sera le traitement.

Le programme de dépistage du cancer du sein par mammographie invite tous les deux ans les femmes âgées de 50 à 69 ans à pratiquer gratuitement un mammotest.

Statistiquement, la pratique du dépistage entraîne une diminution du risque de mourir d’un cancer du sein évaluée à 20 %.

Le dépistage du cancer du sein présente toutefois certains inconvénients comme les faux positifs (une femme sur dix), les faux négatifs (25 % des cancers du sein) et le surdiagnostic (une à deux tumeurs sur dix sont détectées et traitées alors qu’elles n’auraient jamais posé de problème). «Un autre inconvénient est le cumul de radiations X qui peuvent entraîner des cancers radio-induits», souligne le Docteur Boucquiau. «C’est pour cette raison qu’en dehors de risques particuliers, le dépistage à partir de 40 ans ne se justifie pas.»

Le dépistage du cancer du col de l’utérus

Le Conseil de l’Union européenne a recommandé de mettre en place un programme organisé de dépistage du cancer du col de l’utérus. «Contrairement à la Flandre, il n’y a malheureusement pas, ou pas encore, espérons-le, de dépistage organisé du cancer du col de l’utérus en Belgique francophone», déplore Anne Boucquiau.

À l’heure actuelle, seules des campagnes d’information sont organisées, incitant les femmes de 25 à 65 ans à réaliser un frottis de col chez leur médecin, même si elles ont bénéficié d’une vaccination HPV. Le frottis est recommandé tous les trois ans et bénéficie d’une intervention de l’INAMI.

Le cancer du col de l’utérus est la sixième cause de décès par cancer. Il touche généralement les femmes après l’âge de 35 ans. S’il est considéré comme étant peu fréquent, il est cependant associé à une mortalité d’environ 50 %.

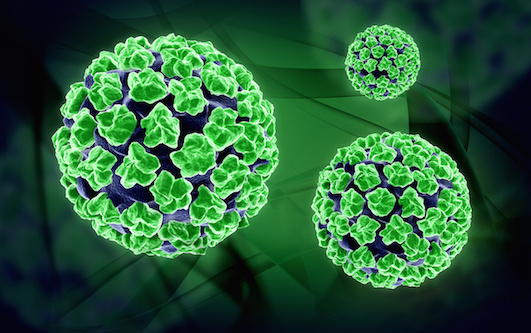

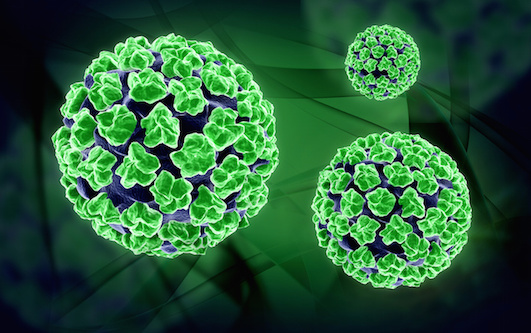

Ce type de cancer est le résultat à long terme d’une infection du col de l’utérus par des virus très contagieux, les papillomavirus. Ceux-ci sont transmis au cours des relations sexuelles.

Le cancer du col de l’utérus se développe lentement et est habituellement précédé de lésions précancéreuses (dysplasies) qui peuvent progresser et se transformer en cancer invasif du col après cinq à dix années de présence.

«Il existe deux méthodes de prévention qui doivent se combiner», précise Anne Boucquiau: «la vaccination contre le virus HPV et la réalisation d’un frottis de dépistage. L’utilisation d’un préservatif diminue le risque d’infections par HPV.»

C’est certainement le développement du frottis par dépistage qui a diminué de la façon la plus significative à ce jour le nombre de cancers du col dans les pays industrialisés. «Il est encore trop tôt pour voir les effets de la vaccination», précise le Dr Boucquiau. Voilà pourquoi il a été recommandé, au niveau européen, de réaliser un frottis tous les trois ans entre 25 et 65 ans et de parvenir à couvrir 80 % de la population cible. Cependant, dans la pratique, une étude récente montre que seulement 61 % de la population féminine bénéficie d’un dépistage individuel. La couverture est meilleure chez les jeunes patientes (de 25 à 34 ans) et devient médiocre (44 %) après 60 ans.

Une autre recommandation européenne encourage à vacciner les filles de 12 à 18 ans contre les infections à papillomavirus. Les vaccins actuels protègent contre les deux HPV les plus fréquents (16 et 18) dans le cancer du col, mais pas contre toutes les souches de ce virus (une douzaine) qui peuvent le provoquer. Ils n’assurent donc pas une protection totale. La vaccination anti-HPV représente néanmoins un réel progrès dans la prévention du développement du cancer du col de l’utérus. Actuellement, deux vaccins sont sur le marché en Belgique. Ils sont très efficaces et présentent une tolérance correcte, ainsi qu’une action de longue durée. La Fédération Wallonie-Bruxelles propose un accès gratuit au vaccin pour les jeunes filles âgées de 13-14 ans, via la médecine scolaire ou le médecin traitant. Par ailleurs, les vaccins sont partiellement remboursés pour les jeunes filles qui ont atteint l’âge de 12 ans et qui n’ont pas encore 19 ans.

Les prochaines années verront probablement se développer, d’une part, un nouveau type de dépistage qui recherchera non plus les anomalies cellulaires, mais la présence ou non d’infections virales, ce qui permettra de limiter le nombre de faux négatifs et d’autre part, le développement de vaccins couvrant plus de souches, améliorant en cela la prévention de ce cancer.

Mesurer les avantages et les inconvénients des dépistages

Pour décider de l’intérêt ou non d’un dépistage, les avantages et inconvénients qui y sont liés doivent être étudiés. Cela signifie qu’il faut évaluer la balance risques/bénéfices des différents types de dépistage, celle-ci variant d’un type de cancer à l’autre et donc d’un dépistage à l’autre. «Cette évaluation va permettre de décider si tel ou tel dépistage doit être recommandé, accompagné de quelles informations ou si au contraire, il vaut mieux le déconseiller, la décision finale appartenant cependant toujours à la personne elle-même», explique Anne Boucquiau.

Parmi les inconvénients que présentent certains tests, on trouve le risque de faux négatif, à savoir un cancer qui n’a pas pu être diagnostiqué au moyen d’un test. À l’inverse, lorsqu’un test révèle une lésion, alors qu’il n’y en pas, on parle de faux positif. Le dépistage fait aussi courir un risque de sur-diagnostic et de sur-traitement. Certaines tumeurs peuvent rester dormantes, voire régresser, sans jamais constituer une menace. C’est le cas notamment en ce qui concerne le dépistage du cancer de la prostate. Une fois détectées, les tumeurs inoffensives sont traitées comme tous les cancers, sans bénéfice pour le patient, avec des effets secondaires parfois importants.

Au niveau des avantages, un dépistage présente une utilité lorsqu’il permet de réduire la mortalité spécifique (liée à un type de cancer) en intervenant précocement dans l’histoire naturelle de l’affection. Un diagnostic précoce améliore la qualité de vie des hommes et des femmes atteints grâce à un traitement moins lourd. Et lorsque son résultat est normal, le test de dépistage s’avère rassurant.

Pour en savoir plus

- Fondation contre le cancer

- «Le dépistage parlons-en»

- Site du programme de dépistage du cancer colorectal en Fédération Wallonie-Bruxelles

- Site du programme de dépistage du cancer du sein en Fédération Wallonie-Bruxelles

- Le Centre communautaire de référence pour le dépistage des cancers (CCR asbl) est accessible tous les jours ouvrables entre 9h et 16h au numéro de téléphone 010 23 82 72 ou par courriel adressé à ccref@ccref.org. Site web du Centre Communautaire de Référence (CCR)

Quelques articles publiés dans Éducation Santé

- Dépistage du cancer colorectal: connaissances et perspectives, Delphine Matos Da Silva, Bernadette Taeymans, Patrick Trefois, Éducation Santé, numéro 268, juin 2011.

- Une nouvelle dynamique pour le dépistage du cancer colorectal?, Fondation contre le Cancer, Éducation Santé, numéro 289, mai 2013.

- L’implantation de la vaccination contre le papillomavirus en PSE, Marie-Christine Miermans, Béatrice Swennen, Axelle Vermeeren, Éducation Santé, numéro 289, mai 2013.

- Participer ou non au dépistage du cancer du sein?, KCE, Éducation Santé, numéro 297, février 2014.

- Un visiteur médical au service de la médecine préventive, Patrick Trefois, Éducation Santé, numéro 304, octobre 2014.