Des espaces de non-mixité au service de l’autodétermination ?

Le 30 Déc 20

Publié dans la catégorie :

La non-mixité consiste à créer des espaces de travail et/ou de parole entre personnes appartenant à un même groupe social. On retrouve cette non-mixité, par exemple, dans des corporations, dans des mouvements de minorités ethnique, de génération, de genre…

Cette pratique est utilisée par certains militants ou autoreprésentants, notamment dans les mouvements féministes, LBTG, antiracistes ou encore de personnes vivant en situation de handicap. La non-mixité fait l’objet de critiques, y compris au sein même de ces mouvements, car elle est parfois jugée comme excluante ou contre-productive et apparait de nos jours comme une option marginale.

Mixité/non mixité, une recherche d’égalité ?

Pour comprendre l’évolution de notre société en matière de mixité/non-mixité, il est intéressant de faire un détour par le monde scolaire. En effet, le temps de l’école des filles séparée de l’école des garçons nous semble révolu et la mixité s’impose aujourd’hui à nous comme une norme. C’est une réalité qui tend à se propager à l’ensemble des lieux de socialisation. La majorité des institutions, des lieux d’accueil, de formation et autres mouvements de jeunesse fonctionnent désormais en mixité de genre. Cette mixité de genre et, plus largement, la mixité sociale sont encouragées et en sont même élevées au rang de valeur.

Pourtant, la mixité dans les écoles, par exemple, est une construction récente qui s’est imposée pour répondre à des contingences matérielles avant tout. Selon Michel Fize[i], sociologue de la famille et auteur d’un ouvrage sur la mixité scolaire (2003), la mixité dans les écoles françaises est née dans les années 1960 sans réelle réflexion pédagogique préalable et dans le but de faire face à l’augmentation de la population scolaire et au manque d’infrastructures. Par la suite, dans les années 1980, des idées égalitaires sont venues renforcer l’option prise par l’enseignement public. En Belgique comme en France, la mixité a émergé dans les années 1960 pour se généraliser dans les années 1970, mais il a fallu attendre le décret « Missions » de 1997 pour voir la Communauté française en faire une obligation légale dans les écoles de son réseau.

Pour Michel Fize[ii] (2003, p274), « la mixité scolaire a échoué, puisque l’égalité des sexes n’est toujours pas assurée ». Il argumente par le fait que la mixité a une part de responsabilité dans la moindre réussite des garçons, en plus de n’avoir pas permis de réduire les stéréotypes et les discriminations sexuelles. Il faudrait, écrit-il, repenser la mixité. Pour repenser la notion de mixité, il est intéressant de l’articuler avec la notion d’égalité.

Christine Delphy[iii], sociologue et féministe (2016), dénonce que la mixité ne suffit pas toujours à rétablir l’équilibre et à assurer l’égalité. Elle considère que la mixité, si elle n’est pas accompagnée d’un réel travail de recherche d’égalité, conduit à « l’hyper sexualisation des conduites des deux sexes» et favorise les inégalités. Elle propose une alternative : instaurer une « non-mixité choisie » dans certains lieux afin de favoriser l’auto-émancipation. «La pratique de la non-mixité est tout simplement la conséquence de la théorie de l’auto-émancipation. L’auto-émancipation, c’est la lutte par les opprimés pour les opprimés. »

Les mouvements américains de lutte pour les droits civiques en sont une illustration. Dans les années 1960, après deux ans de travail mixte, le mouvement s’est ouvert uniquement aux Noirs « (…) estimant que c’était la condition pour que leur expérience de discrimination et d’humiliation puisse se dire …» (Delphy[iv] 2016).

Pour comprendre le choix de la non-mixité, il est important de se souvenir que la mixité n’est pas synonyme d’égalité, mais plus modestement un moyen d’obtenir de l’égalité. Un moyen qui, s’il n’est pas accompagné d’un réel travail de recherche d’égalité, peut se montrer contre-productif. L’introduction de la notion de « recherche d’égalité » permet de sortir d’une lecture binaire : mixité/non-mixité. Elle nous offre une grille d’analyse plus complexe avec quatre possibilités au sein d’un groupe :

- une mixité sans égalité, au sein de laquelle on n’a pas instauré une politique d’égalité dans laquelle se développe un renforcement des rapports de force entre les sexes ;

- une mixité émancipatrice accompagnée d’une réelle recherche d’égalité ;

- une ségrégation, dans laquelle le groupe des dominés est mis à part ;

- une non-mixité choisie comme outil d’auto-émancipation.

Mixité/non mixité, une adaptation en fonction des objectifs

Nous avons interrogé des professionnels du secteur social à ce sujet et il est apparu comme essentiel que la question de la mixité ou de la non-mixité à l’intérieur des actions sociales est à mettre en lien avec les objectifs à atteindre.

Par exemple, s’il s’agit de sensibiliser le public à la problématique des violences faites aux femmes, il est sans doute intéressant de travailler en mixité. Mais s’il s’agit d’outiller ces femmes pour se défendre, il est intéressant d’envisager la non-mixité comme une option valide.

Irène Zeilinger[v] de l’asbl Garance témoigne : « on se sent très mal compris quand on travaille en non-mixité parce que les gens ne comprennent pas toujours l’objectif principal qui est d’outiller les femmes. Dans les groupes mixtes, les rapports de pouvoir se reproduisent malgré la meilleure volonté des hommes et des femmes. On passe alors beaucoup de temps à déconstruire les rapports de violence. Nous avons observé aussi que la prise de parole n’est pas la même ; ce sont les hommes qui parlent le plus même lorsqu’ils sont minoritaires. Enfin, c’est aussi une question de sécurité et de confiance. La majorité des femmes qui ont été victimes de violence, l’ont été par des hommes. Elles ont du mal à refaire confiance aux hommes et nous devons constater qu’il est plus facile de parler de ces sujets entre femmes. »

Audrey de Briey[vi], coordinatrice des asbl Mode d’Emploi (2016), argumente le choix de la non-mixité des formations Vie Féminine de la manière suivante : « la non-mixité permet aux femmes (…) d’acquérir plus de confiance en elles, en leurs capacités, leur potentiel, de les rendre plus sûres d’elles.»

A l’asbl Garance, lorsqu’ils organisent des groupes de self défense, Irène Zeilinger[vii] a observé « que certains hommes tentent d’impressionner les femmes laissant à celles-ci moins l’occasion de développer leur potentiel. Pour certains, il est inconcevable que les femmes assurent elles-mêmes leur sécurité.

D’autre part, on remarque qu’ils ont du mal à laisser une provocation sans réponse. Ce qui les amène à se mettre en danger plus que les femmes. »

Pour toutes ces raisons, il est intéressant de travailler en groupes non mixtes afin d’outiller chacun en fonction de sa différence.

Dans le champ du handicap, les concepts d’autodétermination tels que le « peer counseling » et l’ « empowerment » se sont répandus depuis les années 1990 ; ils regroupent des actions de formation par les pairs (appelés « pairs aidants ») et d’ « auto-représentation » dont le leitmotiv est : « Rien pour nous sans nous ! » (déclaration de Madrid[1]). Il s’agit d’accompagnements de personnes vivant avec un handicap désireuses d’augmenter leur autonomie, par des personnes vivant en situation de handicap qui ont atteint un niveau d’autonomie plus grand.

Le professeur Michel Mercier[viii] mène, depuis plus de 20 ans, avec son équipe, des recherches et des actions en faveur des personnes en situation de handicap, notamment dans le domaine de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS). Il connait bien les notions de « peer counseling » et d’ « empowerment » et nous en parle : « des personnes concernées par le handicap, leurs accompagnants et des chercheurs ont développé des procédures visant à orienter les champs de recherche. C’est là l’esprit du programme international d’éducation à la citoyenneté démocratique où les personnes bénéficiaires deviennent des experts et les experts, des bénéficiaires.»

Dans ses formations d’autodéfense, l’asbl Garance recourt à des formatrices en situation de handicap mental accompagnées simplement par une assistante non porteuse de handicap qui n’intervient pas dans les débats.

« En raison de son handicap, l’animatrice peut davantage communiquer pour être comprise. Le fait que l’animatrice est une femme en situation de déficience intellectuelle permet aux participantes de s’identifier à elle. Elles en sortent grandies. Le fait que le savoir soit transmis par une femme qui leur ressemble leur permet d’entrevoir de nouveaux possibles. » (H Zeilinger[ix])

L’EVRAS demande, selon nous, à être questionnée en terme de mixité et de non-mixité. A ce sujet, le Professeur Mercier met en évidence la pertinence de différentes approches : « dans le domaine de l’EVRAS, il est intéressant de travailler, d’une part, avec des groupes mixtes, puisque dans de nombreux cas, la vie relationnelle, affective et sexuelle se joue en mixité, et d’autre part, avec des groupes non-mixtes, notamment lorsqu’il s’agit d’homosexualité, afin que les personnes du même sexe puissent s’exprimer entre elles à propos de leur orientation sexuelle. En outre, même dans l’hétérosexualité, les sensibilités et les représentations sociales des hommes et des femmes sont différentes. Il est donc intéressant, dans les animations, d’alterner les moments de mixité et de non-mixité. Lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap et de personnes valides, la mixité combinée à la non-mixité est également riche. La mixité répond à la nécessité d’apprendre à s’adapter l’un à l’autre dans l’hétérogénéité. Il est aussi important d’avoir des groupes non-mixtes à d’autres moments pour permettre aux participants d’exprimer leur différence avec l’autre groupe. »

En guise de conclusion

En conclusion, la mixité est largement répandue dans notre société et nous avons tenté de démontrer que dans le champ du handicap comme en matière de genre, elle n’est pas fatalement porteuse d’égalité et de possibilité d’expression pour les groupes dominés. La mixité est un moyen nécessaire, mais non suffisant pour atteindre l’égalité. Elle est un facteur essentiel d’inclusion. Elle est idéale pour reconnaitre la différence et pour permettre le « vivre ensemble » des hommes et des femmes d’une part, et des personnes vivant ou non en situation de handicap d’autre part.

Cependant, tout au long de cet article, nous avons tenté de montrer l’intérêt que peuvent avoir des moments de non-mixité au sein des actions sociales. La non-mixité est intéressante dans le champ du handicap, comme dans le travail sur le genre, parce qu’elle permet l’expression des individualités, la transposition des stratégies et le partage du vécu, dans une démarche d’autodétermination.

Pour que la mixité et la non-mixité soient émancipatrices, elles doivent être choisies en fonction des objectifs à atteindre et accompagnées d’une recherche d’égalité.Enfin, l’idéal, selon nous, dans une visée d’universalisme proportionné, est de rester ouvert et souple dans nos pratiques.

Un petit détour historique montre l’importance de la mise en nourrice aux 18ème et 19èmesiècles principalement en France (17) où cette pratique est massive et tardive (50% des enfants à Lyon en 1890) (17), et dans une moindre mesure en Belgique (18), ainsi que l’usage répandu du lait d’animaux pour la préparation de biberons. Ces pratiques trouvent notamment leur origine dans le fait que la religion catholique interdisait les relations sexuelles pendant la période de l’allaitement (avec l’effet d’une surfécondité chez les mères non allaitantes qui pouvaient avoir jusqu’à 8, 10 enfants à Lyon au 18 ème siècle). Autrement dit, dès que les moyens financiers le permettaient, l’enfant était placé en nourrice, parfois à plusieurs centaines de kilomètres des parents (17). Ces pratiques liées à la mise en nourrice et à l’usage du lait animal de qualité souvent médiocre (frelaté ou coupé d’eau douteuse (19) à une époque où la pasteurisation n’était pas connue (il a fallu attendre 1865) ont été responsables d’une surmortalité des enfants en bas âge jusqu’à la fin du 19ème siècle (17,18). En France, il a fallu attendre la première guerre mondiale pour voir la pratique de la mise en nourrice disparaître (17). L’usage des wet nurses a été nettement moindre en Angleterre et aux États-Unis où le modèle de la mère au foyer était dominant (17).Les premiers laits en poudre de qualité sont apparus en Europe dès la fin de la seconde guerre mondiale, période où le travail des femmes à l’extérieur du domicile a pris toute son ampleur. Le féminisme égalitariste avec Simone de Beauvoir comme chef de file, aura lui aussi joué un rôle néfaste pour l’allaitement. Celle-ci écrira en 1949 : « l’allaitement ne leur apporte aucune joie, au contraire, elles redoutent d’abîmer leur poitrine ; c’est avec rancune qu’elles sentent leurs seins crevassés, leurs glandes douloureuses, la bouche de leur enfant les blesse : il leur semble qu’il aspire leurs forces, leur vie, leur bonheur. Il leur inflige une dure servitude, et il ne fait plus partie d’elles : il apparaît comme un tyran, elles regardent avec hostilité ce petit individu étranger qui menace leur chair, leur liberté, leur moi tout entier » (20). A contrario, pour les féministes d’Outre-Atlantique, l’allaitement et la maternité, étaient considérés comme une manifestation de libération des femmes.Le nadir des taux d’allaitement du 20ème siècle a été atteint dans les années 1960. Epoque qui correspond à l’extension de la médicalisation de l’accouchement (à la veille de la seconde guerre mondiale 80% des accouchements avaient encore lieu à domicile) (18). Le biberon est alors vu « comme l’instrument de l’alimentation scientifique » (21) puisqu’il permet de mesurer de façon objective la quantité de liquide absorbé. Le paradigme pasteurien, dominant à l’époque, dans cette volonté de tout mesurer, tout quantifier, impose par le biais des médecins aux mères allaitantes la régularité des tétées ou les tétées à heures fixes comme règle absolue, quitte à devoir réveiller ou laisser le nourrisson pleurer, s’il désire des tétées complémentaires (22). Ces conditions qui ont été observées jusque dans les années 1980 (17) ne respectaient pas la physiologie de l’allaitement et nuisaient à la production lactée. Les mères n’arrivaient, par conséquent, pas à poursuivre l’allaitement ou le poursuivre de façon optimale.

Un petit détour historique montre l’importance de la mise en nourrice aux 18ème et 19èmesiècles principalement en France (17) où cette pratique est massive et tardive (50% des enfants à Lyon en 1890) (17), et dans une moindre mesure en Belgique (18), ainsi que l’usage répandu du lait d’animaux pour la préparation de biberons. Ces pratiques trouvent notamment leur origine dans le fait que la religion catholique interdisait les relations sexuelles pendant la période de l’allaitement (avec l’effet d’une surfécondité chez les mères non allaitantes qui pouvaient avoir jusqu’à 8, 10 enfants à Lyon au 18 ème siècle). Autrement dit, dès que les moyens financiers le permettaient, l’enfant était placé en nourrice, parfois à plusieurs centaines de kilomètres des parents (17). Ces pratiques liées à la mise en nourrice et à l’usage du lait animal de qualité souvent médiocre (frelaté ou coupé d’eau douteuse (19) à une époque où la pasteurisation n’était pas connue (il a fallu attendre 1865) ont été responsables d’une surmortalité des enfants en bas âge jusqu’à la fin du 19ème siècle (17,18). En France, il a fallu attendre la première guerre mondiale pour voir la pratique de la mise en nourrice disparaître (17). L’usage des wet nurses a été nettement moindre en Angleterre et aux États-Unis où le modèle de la mère au foyer était dominant (17).Les premiers laits en poudre de qualité sont apparus en Europe dès la fin de la seconde guerre mondiale, période où le travail des femmes à l’extérieur du domicile a pris toute son ampleur. Le féminisme égalitariste avec Simone de Beauvoir comme chef de file, aura lui aussi joué un rôle néfaste pour l’allaitement. Celle-ci écrira en 1949 : « l’allaitement ne leur apporte aucune joie, au contraire, elles redoutent d’abîmer leur poitrine ; c’est avec rancune qu’elles sentent leurs seins crevassés, leurs glandes douloureuses, la bouche de leur enfant les blesse : il leur semble qu’il aspire leurs forces, leur vie, leur bonheur. Il leur inflige une dure servitude, et il ne fait plus partie d’elles : il apparaît comme un tyran, elles regardent avec hostilité ce petit individu étranger qui menace leur chair, leur liberté, leur moi tout entier » (20). A contrario, pour les féministes d’Outre-Atlantique, l’allaitement et la maternité, étaient considérés comme une manifestation de libération des femmes.Le nadir des taux d’allaitement du 20ème siècle a été atteint dans les années 1960. Epoque qui correspond à l’extension de la médicalisation de l’accouchement (à la veille de la seconde guerre mondiale 80% des accouchements avaient encore lieu à domicile) (18). Le biberon est alors vu « comme l’instrument de l’alimentation scientifique » (21) puisqu’il permet de mesurer de façon objective la quantité de liquide absorbé. Le paradigme pasteurien, dominant à l’époque, dans cette volonté de tout mesurer, tout quantifier, impose par le biais des médecins aux mères allaitantes la régularité des tétées ou les tétées à heures fixes comme règle absolue, quitte à devoir réveiller ou laisser le nourrisson pleurer, s’il désire des tétées complémentaires (22). Ces conditions qui ont été observées jusque dans les années 1980 (17) ne respectaient pas la physiologie de l’allaitement et nuisaient à la production lactée. Les mères n’arrivaient, par conséquent, pas à poursuivre l’allaitement ou le poursuivre de façon optimale. Ce constat se retrouve à l’intérieur même des pays où les taux d’allaitement sont inférieurs dans les provinces ou régions les plus catholiques (en France, Irlande, Canada) (24). Dans les années 60, à Bruxelles, la propagande pour l’allaitement semblait plus importante dans les maternités laïques que catholiques (25).D’après les différentes étapes historiques brièvement décrites jusqu’ici, on peut se poser la question de l’existence (ou plutôt de l’inexistence) d’un mode de transmission « populaire » dans la population autochtone. Encore aujourd’hui, la plupart des (futures) mères d’origine belges n’ont pas reçu conseils et recommandations de leur propre mère. Ces dernières n’ont pour ainsi dire pas allaité et ne peuvent être en conséquence des référentes en la matière. En France et en Belgique, le résultat se marque par une faible connaissance en matière d’allaitement tant dans la population autochtone que chez les praticiens, probablement parce que cette «culture de l’allaitement» n’a jamais été profondément ancrée dans les mœurs et par conséquent n’est jamais arrivée à contrer les différents « effets de mode » auxquels l’allaitement a dû et doit encore faire face.L’ensemble de ces diverses influences façonnent les normes socio-culturelles. Ces dernières influencent les choix individuels qui à leur tour renforcent les normes et les habitudes. Celles-ci cautionnent des comportements qu’on peut finir par ne plus questionner tellement ceux-ci apparaissent comme « normaux » (ex : le lait en poudre considéré comme la norme).

Ce constat se retrouve à l’intérieur même des pays où les taux d’allaitement sont inférieurs dans les provinces ou régions les plus catholiques (en France, Irlande, Canada) (24). Dans les années 60, à Bruxelles, la propagande pour l’allaitement semblait plus importante dans les maternités laïques que catholiques (25).D’après les différentes étapes historiques brièvement décrites jusqu’ici, on peut se poser la question de l’existence (ou plutôt de l’inexistence) d’un mode de transmission « populaire » dans la population autochtone. Encore aujourd’hui, la plupart des (futures) mères d’origine belges n’ont pas reçu conseils et recommandations de leur propre mère. Ces dernières n’ont pour ainsi dire pas allaité et ne peuvent être en conséquence des référentes en la matière. En France et en Belgique, le résultat se marque par une faible connaissance en matière d’allaitement tant dans la population autochtone que chez les praticiens, probablement parce que cette «culture de l’allaitement» n’a jamais été profondément ancrée dans les mœurs et par conséquent n’est jamais arrivée à contrer les différents « effets de mode » auxquels l’allaitement a dû et doit encore faire face.L’ensemble de ces diverses influences façonnent les normes socio-culturelles. Ces dernières influencent les choix individuels qui à leur tour renforcent les normes et les habitudes. Celles-ci cautionnent des comportements qu’on peut finir par ne plus questionner tellement ceux-ci apparaissent comme « normaux » (ex : le lait en poudre considéré comme la norme).

Les enjeux pour le secteur sont en effet gigantesques, que ce soit pour prouver l’efficacité de la promotion de la santé (« Hé oui, on en est encore là aujourd’hui » soupire Mme Ferron avec un air goguenard), l’augmenter et améliorer ses actions, etc. On ne vous apprend rien en affirmant que notre secteur souffre encore parfois d’un manque de crédibilité. Par ailleurs, l’enjeu est aussi éthique : « Une démarche non probante peut être une démarche inutile, inefficace, voire délétère. Prenons par exemple le cas des recommandations de couchage des bébés dans les années ’80 – sur le ventre – qui étaient intuitives mais pas basées sur des preuves… et il s’est avéré que ces recommandations étaient délétères pour les cas de mort subite du nourrisson. »La notion d’utilité se pose aussi d’emblée lorsqu’on parle de données probantes. En effet, déployer des moyens considérables pour tirer des conclusions « de bon sens » ne nous avancera pas beaucoup. Mais il faut aussi que les recommandations issues des résultats des recherches « collent » avec les réalités de terrain et les pratiques, et soient jugés éthiquement acceptables. L’utilisation de la peur auprès du public par exemple est depuis longtemps remise en cause. Pour éviter d’entendre « ceux du terrain » dire « tout ça, ce n’est que de la théorie de labo », pour éviter que des programmes complexes soient mal compris et réduits à quelques résultats attendus dans les conclusions d’une recherche, la rencontre entre les personnes issues de la recherche et ceux qui mettent en place des projets de promotion de la santé est absolument nécessaire. Christine Ferron parle même d’une nécessaire « acculturation et reconnaissance réciproque aux principes méthodologiques et éthiques de leurs secteurs d’intervention respectifs, et à leurs contraintes et ressources respectives ».Avant de revenir sur ces incontournables rencontres entre acteurs (dans le but de créer des partenariats de recherche, qui vont guider l’action avec des données probantes, donc utiles… vous me suivez ?), Christine Ferron assure nos bases théoriques et nous explique la recherche interventionnelle.

Les enjeux pour le secteur sont en effet gigantesques, que ce soit pour prouver l’efficacité de la promotion de la santé (« Hé oui, on en est encore là aujourd’hui » soupire Mme Ferron avec un air goguenard), l’augmenter et améliorer ses actions, etc. On ne vous apprend rien en affirmant que notre secteur souffre encore parfois d’un manque de crédibilité. Par ailleurs, l’enjeu est aussi éthique : « Une démarche non probante peut être une démarche inutile, inefficace, voire délétère. Prenons par exemple le cas des recommandations de couchage des bébés dans les années ’80 – sur le ventre – qui étaient intuitives mais pas basées sur des preuves… et il s’est avéré que ces recommandations étaient délétères pour les cas de mort subite du nourrisson. »La notion d’utilité se pose aussi d’emblée lorsqu’on parle de données probantes. En effet, déployer des moyens considérables pour tirer des conclusions « de bon sens » ne nous avancera pas beaucoup. Mais il faut aussi que les recommandations issues des résultats des recherches « collent » avec les réalités de terrain et les pratiques, et soient jugés éthiquement acceptables. L’utilisation de la peur auprès du public par exemple est depuis longtemps remise en cause. Pour éviter d’entendre « ceux du terrain » dire « tout ça, ce n’est que de la théorie de labo », pour éviter que des programmes complexes soient mal compris et réduits à quelques résultats attendus dans les conclusions d’une recherche, la rencontre entre les personnes issues de la recherche et ceux qui mettent en place des projets de promotion de la santé est absolument nécessaire. Christine Ferron parle même d’une nécessaire « acculturation et reconnaissance réciproque aux principes méthodologiques et éthiques de leurs secteurs d’intervention respectifs, et à leurs contraintes et ressources respectives ».Avant de revenir sur ces incontournables rencontres entre acteurs (dans le but de créer des partenariats de recherche, qui vont guider l’action avec des données probantes, donc utiles… vous me suivez ?), Christine Ferron assure nos bases théoriques et nous explique la recherche interventionnelle.

Le dispositif Ecole 21 est né en 2008 dans le cadre du projet franco-belge Interreg IV Générations en santé, auquel ont collaboré plusieurs Provinces wallonnes

Le dispositif Ecole 21 est né en 2008 dans le cadre du projet franco-belge Interreg IV Générations en santé, auquel ont collaboré plusieurs Provinces wallonnes

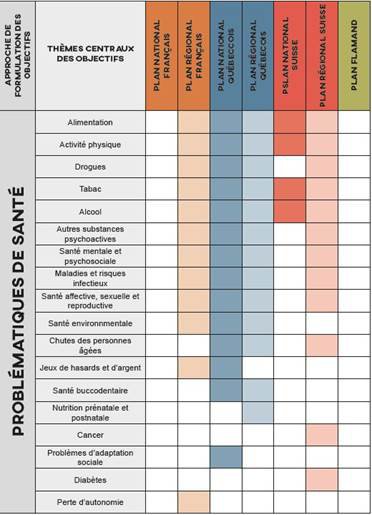

Nous proposons ici l’exemple du tableau portant sur les objectifs ciblant des problématiques de santé. Dans la deuxième colonne, on voit l’ensemble des thèmes qui ont trait à des problématiques de santé. Pour chaque Plan, nous avons indiqué si un ou plusieurs de leurs objectifs portaient sur chacun de ces thèmes. Si c’est le cas, la case est en couleur. On remarque par exemple que le Plan national français et le Plan flamand ne formulent pas d’objectifs ciblant des problématiques de santé. Sur base des 5 tableaux, nous nous sommes posés deux questions : par quelle(s) approche(s) les objectifs des Plans ont-ils été formulés et quels sont les thèmes prioritaires des objectifs ? En termes d’approches de formulation des objectifs, nous avons observé qu’un même Plan peut combiner plusieurs approches. Le Plan flamand définit ses objectifs en ciblant presque uniquement des milieux de vie et les Plans français adoptent une approche ciblant principalement des stratégies d’action. Au Québec, les Plans diversifient beaucoup plus leurs approches, mêlant l’approche par problématiques de santé, par population et par stratégies. Enfin, en Suisse, le Plan national utilise une approche par stratégies et par population alors que le Plan régional utilise une approche par problématiques de santé.En termes de thèmes prioritaires ciblés par les objectifs, nous constatons qu’ils sont assez similaires entre les Plans. Par exemple l’alimentation, les assuétudes, la qualité et l’accès aux soins et à la prévention. Toutefois, certains thèmes plus spécifiques (parce que probablement plus dépendants du contexte) sont abordés dans certains Plans seulement, comme par exemple la nutrition prénatale et postnatale dans le Plan régional québécois, les problèmes d’adaptation sociale dans le Plan national québécois, les personnes en période de rupture dans le Plan régional français ou les milieux du loisir pour enfants dans le Plan de la Région flamande. Certains objectifs suggèrent une timide ouverture vers la démarche de « santé dans toutes les politiques » en visant l’environnement ou l’enseignement par exemple.

Nous proposons ici l’exemple du tableau portant sur les objectifs ciblant des problématiques de santé. Dans la deuxième colonne, on voit l’ensemble des thèmes qui ont trait à des problématiques de santé. Pour chaque Plan, nous avons indiqué si un ou plusieurs de leurs objectifs portaient sur chacun de ces thèmes. Si c’est le cas, la case est en couleur. On remarque par exemple que le Plan national français et le Plan flamand ne formulent pas d’objectifs ciblant des problématiques de santé. Sur base des 5 tableaux, nous nous sommes posés deux questions : par quelle(s) approche(s) les objectifs des Plans ont-ils été formulés et quels sont les thèmes prioritaires des objectifs ? En termes d’approches de formulation des objectifs, nous avons observé qu’un même Plan peut combiner plusieurs approches. Le Plan flamand définit ses objectifs en ciblant presque uniquement des milieux de vie et les Plans français adoptent une approche ciblant principalement des stratégies d’action. Au Québec, les Plans diversifient beaucoup plus leurs approches, mêlant l’approche par problématiques de santé, par population et par stratégies. Enfin, en Suisse, le Plan national utilise une approche par stratégies et par population alors que le Plan régional utilise une approche par problématiques de santé.En termes de thèmes prioritaires ciblés par les objectifs, nous constatons qu’ils sont assez similaires entre les Plans. Par exemple l’alimentation, les assuétudes, la qualité et l’accès aux soins et à la prévention. Toutefois, certains thèmes plus spécifiques (parce que probablement plus dépendants du contexte) sont abordés dans certains Plans seulement, comme par exemple la nutrition prénatale et postnatale dans le Plan régional québécois, les problèmes d’adaptation sociale dans le Plan national québécois, les personnes en période de rupture dans le Plan régional français ou les milieux du loisir pour enfants dans le Plan de la Région flamande. Certains objectifs suggèrent une timide ouverture vers la démarche de « santé dans toutes les politiques » en visant l’environnement ou l’enseignement par exemple.

Au cours de ses recherches, la doctorante a également pu mettre en évidence que la littérature avait une vision parcellaire des inégalités sociales de santé. Après avoir trié les différents articles avec des critères d’exclusions tels que : les enfants de moins de 3 ans, la prématurité et la présence de pathologies maternelles, elle a retenu 21 articles. Sur cette sélection, 10 d’entre eux abordaient les ISS et seulement 4 les intégraient réellement à l’analyse ! La littérature s’intéresse peu à la période périnatale et aux services universels, c’est-à-dire qu’elle se centre surtout sur des populations dites à risque. Par ailleurs, elle n’étudie ni la qualité de logement, les services de garde des enfants ni le versant relationnel et du lien social. Autre élément important, souvent le parent est associé à la maman ! Le couple envisagé comme une entité parentale est peu étudié, peut-être par difficulté méthodologique. Finalement, comment définir le mot « parent » sachant que la parentalité est une expérience unique et singulière pour chacun, qu’elle ne dépend pas uniquement du/des parent(s) mais aussi des modes de vie ?

Au cours de ses recherches, la doctorante a également pu mettre en évidence que la littérature avait une vision parcellaire des inégalités sociales de santé. Après avoir trié les différents articles avec des critères d’exclusions tels que : les enfants de moins de 3 ans, la prématurité et la présence de pathologies maternelles, elle a retenu 21 articles. Sur cette sélection, 10 d’entre eux abordaient les ISS et seulement 4 les intégraient réellement à l’analyse ! La littérature s’intéresse peu à la période périnatale et aux services universels, c’est-à-dire qu’elle se centre surtout sur des populations dites à risque. Par ailleurs, elle n’étudie ni la qualité de logement, les services de garde des enfants ni le versant relationnel et du lien social. Autre élément important, souvent le parent est associé à la maman ! Le couple envisagé comme une entité parentale est peu étudié, peut-être par difficulté méthodologique. Finalement, comment définir le mot « parent » sachant que la parentalité est une expérience unique et singulière pour chacun, qu’elle ne dépend pas uniquement du/des parent(s) mais aussi des modes de vie ?

Dépistage du cancer colorectal : où en est-on ?

Dépistage du cancer colorectal : où en est-on ?