Littératie en santé (Health literacy) et sources d’information

Le 30 Déc 20

Publié dans la catégorie :

De plus en plus de patients prennent part activement aux décisions liées à leur santé et deviennent des ‘patients éclairés’. Pour assumer ce rôle actif, différentes compétences sont nécessaires. Ces compétences sont l’essence même du concept de ‘littératie en santé’. Ce concept est défini comme « la connaissance, la motivation et les compétences des individus à accéder, comprendre, évaluer et utiliser l’information de santé en vue de porter des jugements et prendre des décisions dans la vie de tous les jours en ce qui concerne la santé, la prévention des maladies et la promotion de la santé, de manière à maintenir ou améliorer la qualité de vie. »(SØRENSEN K. et al., 2012). Etre un ‘littéraire en santé’ signifie donc bien plus que de disposer d’un savoir ou une connaissance en matière de santé. Il s’agit de compétences, de capacités à agir.

En 2014, une étude menée par la Mutualité chrétienne et l’UCL était la première à mesurer le niveau de littératie en santé dans la population belge, montrant que 4 belges sur 10 n’avaient pas un niveau de compétence suffisant en matière de santé. Bien que ces résultats étaient très semblables aux ceux d’autres pays européens, ils méritaient une confirmation. C’est pourquoi, en 2016, la MC et l’UCL ont organisé une nouvelle enquête. Au-delà de l’évaluation du niveau de littératie en santé, cette étude visait également à mieux savoir si le public interrogé recherche des informations en santé, sur quels thèmes, auprès de quelles sources, ainsi que ce qu’il pense de la fiabilité de ces sources et comment il les utilise.

1.Méthode

L’enquête a été réalisée durant les mois de mars et avril 2016, grâce à un questionnaire en ligne, entièrement anonyme, en français et néerlandais. Ce questionnaire a été élaboré par les chercheurs de l’UCL et relu par les services de promotion de la santé de la MC ainsi que par le département R&D. Près de 100.000 membres de la MC, de 18 ans et plus, ont été contactés afin de participer à cette étude. Ils formaient, au départ, un échantillon représentatif de la population belge.

Au total, 7.197 personnes ont répondu au questionnaire. Après l’élimination de ceux et celles qui n’avaient répondu qu’à quelques questions, 5.711 répondants ont été conservés. Du fait que les jeunes adultes étaient insuffisamment représentés parmi les répondants, on a procédé à une repondération sur l’âge, le sexe, et la région. Après cette repondération, les 5.711 répondants donnent une image représentative de la population belge, ce qui garantit la robustesse des résultats.

2.Résultats

2.1 Niveau de littératie en santé

Le questionnaire comportait 16 questions destinées à mesurer la littératie en santé, permettant de calculer un score final entre 0 et 16. Sur la base de ce score, 3 niveaux de compétences en santé peuvent être différentiés : « insuffisant » pour un score de 0 à 8, « limité » pour un score de 9 à 12 et « suffisant » pour un score de 12 et plus.

Globalement, environ six Belges sur dix (57%) disposent d’un niveau de compétence suffisant en matière de santé. Le niveau de littératie en santé est limité pour trois Belges sur dix (28%) et il est même insuffisant pour 15% de Belges. Donc, au total, près quatre Belges sur dix en savent trop peu en matière de santé …

Ce résultat confirme largement celui qu’on avait obtenu lors de la première étude menée en 2014. Il place la Belgique au même niveau que d’autres pays européens, comme le montre l’European Health Literacy Survey (HLS-EU), qui a mesuré, en 2011, le niveau de littératie en santé dans 8 pays européens (l’Autriche, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, les Pays-Bas, la Pologne et l’Espagne). Selon cette étude, portant sur 8.000 européens, 12% des répondants ont des compétences insuffisantes, 35% des compétences limitées, et seuls 53% disposent d’un niveau suffisant de littératie en santé. Or, même si les résultats belges sont comparables aux autres pays européens, ils nous placent aussi assez loin derrière nos voisins des Pays-Bas. En effet, dans l’étude européenne, 75% des Néerlandais ont un niveau de compétence suffisant en santé.

Pour les répondants à notre étude, examinons comment le niveau de littératie en santé varie selon divers critères d’analyse. On peut observer des différences selon le niveau d’études, la région, l’âge, l’état de santé.

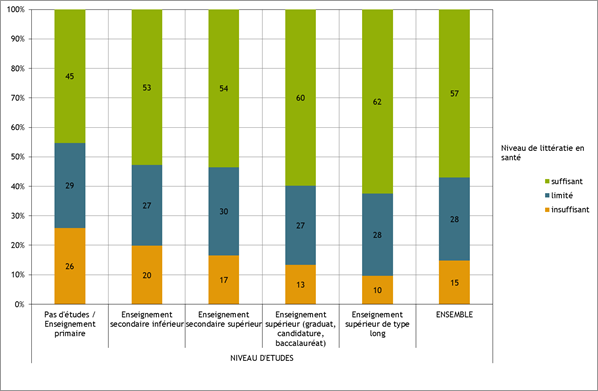

Le niveau de formation a une grande influence sur le niveau de compétence en santé (voir Figure 1). En effet, 45% des personnes qui n’ont qu’un diplôme de l’enseignement primaire disposent d’un niveau suffisant de littératie en santé, contre 62% chez les personnes qui ont une formation universitaire. On retrouve aussi ce clivage social au niveau d’un indicateur de privation matérielle. Cette notion était mesurée dans le questionnaire par le fait de ne pas avoir les moyens de s’offrir certaines choses figurant sur une liste de 9 items. Près de 5% de nos répondants peuvent être considérés comme étant en situation de privation matérielle. La proportion de ces personnes avec un niveau suffisant de compétences en santé est plus faible : 46%, par rapport à 58% pour ceux et celles qui ne vivent pas en situation de privation matérielle.

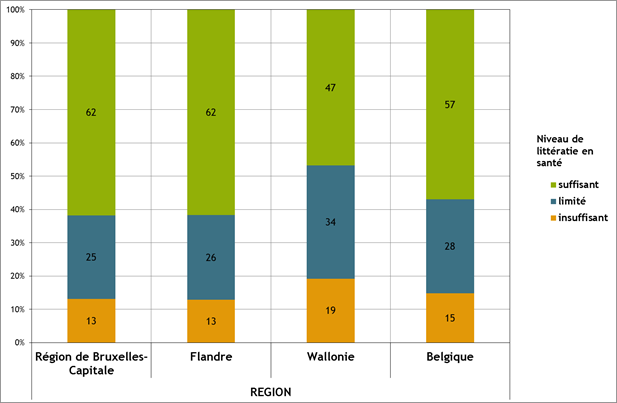

On observe des différences régionales. Ainsi, les répondants résidant en Région flamande et à Bruxelles ont un meilleur niveau de littératie en santé que ceux qui résident en Wallonie. Pour les Wallons, le pourcentage de répondants ayant un niveau suffisant est de 47%, bien inférieur à celui observé en Flandre et à Bruxelles (voir Figure 2).

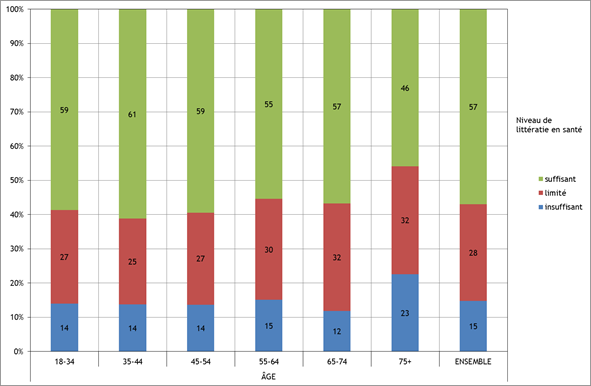

Si on ne remarque pas de différence importante selon le sexe, on voit toutefois un effet d’âge. Dans les groupes d’âge de 18 à 74 ans, le pourcentage de répondants ayant un niveau suffisant de compétences en santé oscille autour de 60% (de 55 à 61%). Par contre, pour les 75 ans et plus, ce pourcentage est nettement inférieur : 46%. (voir Figure 3).

Les différences sont bien marquées selon l’état de santé des répondants. On peut le mettre en évidence de diverses façons : selon l’état de santé déclaré, l’indice de masse corporelle, la fréquence de contact avec le médecin généraliste.

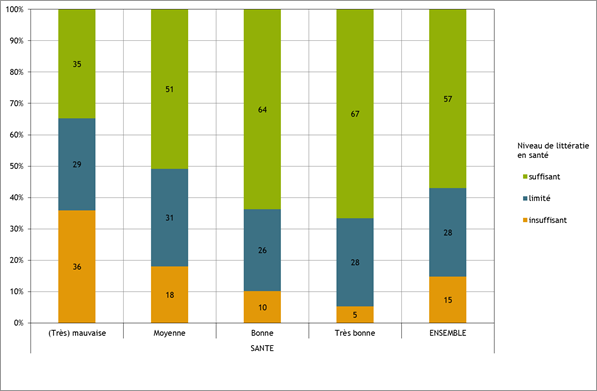

Par rapport à l’état de santé déclaré par les répondants (voir Figure 4) : 35% de ceux et celles qui déclarent leur santé ‘mauvaise’ à ‘très mauvaise’ ont un niveau suffisant de littératie en santé. Par contre, pour les répondants qui disent avoir une ‘bonne’ ou ‘très bonne’ santé, ce pourcentage est, respectivement de 64% et 67%.

Quant à l’indice de masse corporelle, on observe que la proportion des personnes en sous-poids (BMI<18,5) ou obèse (BMI>=30) avec un niveau suffisant de littératie en santé est plus faible que la moyenne : respectivement 49% et 52%.

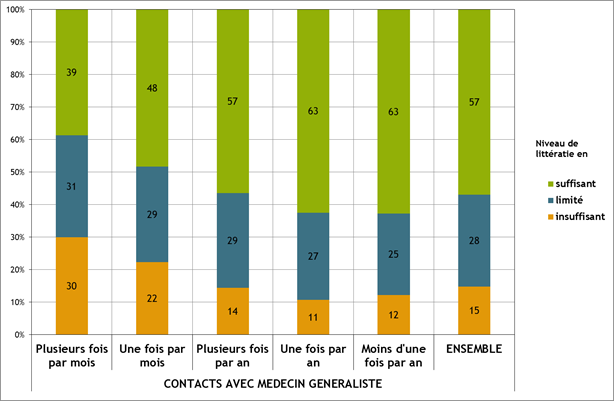

Et, selon la fréquence de contact avec le médecin généraliste, on observe que plus cette fréquence est élevée, plus le niveau de littératie diminue (voir Figure 5). Pour les personnes qui consultent plusieurs fois par mois leur médecin généraliste, 39% d’entre elles disposent d’un niveau suffisant de compétences en santé. Par contre, pour ceux et celles qui consultent (moins d’) une fois par an, ce pourcentage est nettement plus élevé : 63%.

Figure 1 : Niveau de littératie en santé selon le niveau d’études (en %)

Figure 2 : Niveau de littératie en santé selon la région (en %)

Figure 3 : Niveau de littératie en santé selon l’âge (en %)

Figure 4 : Niveau de littératie en santé selon l’état de santé déclaré (en %)

Figure 5 : Niveau de littératie en santé selon la fréquence de contact avec un médecin généraliste (en %)

2.2 La recherche et les sources d’information en santé

Par informations en santé, on vise les informations en rapport avec les problèmes de santé, les traitements, les contacts avec les professionnels de santé, mais aussi la prévention et le bien-être. Les répondants de l’enquête sont 95% à chercher ce type d’informations. Evidemment tout le monde ne cherche pas avec la même intensité : près de 54% des répondants cherchent ‘occasionnellement’, 29% ‘régulièrement’ et 12% ‘souvent’.

Quand on cherche de l’information en santé, sur quels sujets plus précisément ? Au Tableau 1, nous reprenons les répondants qui cherchent bien de l’information en santé, les sujets recherchés étant classés selon que la fréquence de recherche se fait ‘régulièrement’ ou ‘souvent’ (dernière colonne du tableau). Le top 3 des sujets recherchés sont : les informations sur un mode de vie sain, sur les symptômes et sur les causes de maladies ou plaintes. Les sujets moins fréquemment recherchés sont les informations relatives aux thérapies alternatives, au choix d’un établissement de soins et aux associations de patients.

Tableau 1 : « Sur quels sujets avez-vous déjà recherché des informations ? » (en %)

| Sujets |

JAMAIS |

PARFOIS |

RÉGULIÈREMENT |

SOUVENT |

RÉGULIÈREMENT + SOUVENT |

|

| Mode de vie sain (alimentation, activité physique, arrêter de fumer…) |

17 |

42 |

29 |

13 |

42 |

|

| Symptômes d’une maladie ou plaintes |

10 |

58 |

24 |

8 |

32 |

|

| Causes de maladies ou de plaintes |

13 |

56 |

23 |

8 |

31 |

|

| Traitement d’une maladie spécifique |

14 |

55 |

22 |

9 |

31 |

|

| Éventuels effets secondaires de médicaments |

29 |

42 |

21 |

8 |

30 |

|

| Utilisation correcte de médicaments |

31 |

40 |

22 |

7 |

29 |

|

| Choix d’un prestataire de soins (p. ex. médecin, kinésithérapeute…) |

30 |

46 |

19 |

5 |

24 |

|

| Éventuels risques de traitements |

28 |

48 |

18 |

6 |

24 |

|

| Vos droits dans l’assurance maladie (sécurité sociale), tels que le droit à l’intervention majorée ou à un remboursement spécifique |

35 |

43 |

17 |

5 |

22 |

|

| Mesures de prévention (vaccination, dépistage, soins dentaires préventifs…) |

35 |

46 |

15 |

4 |

19 |

|

| Vos droits en tant que patient |

44 |

37 |

14 |

5 |

19 |

|

| Les traitements alternatifs (p. ex. homéopathie, phytothérapie, acupuncture, etc.) |

49 |

34 |

11 |

6 |

17 |

|

| Le choix d’un établissement de soins (p. ex. hôpital) |

44 |

40 |

12 |

4 |

16 |

|

| Organisations de patients |

72 |

21 |

5 |

2 |

7 |

Quant aux motivations à l’origine d’une recherche d’information, les deux premières motivations mises en avant sont : le fait d’avoir ainsi plus de contrôle sur sa propre santé et connaître les expériences d’autres personnes vivant des situations similaires (voir Tableau 2). On remarque aussi une proportion non négligeable (de 9 à 13%) de répondants pour lesquels il s’agit de compenser, ‘régulièrement’ ou ‘souvent’, un oubli, un manque ou une incompréhension par rapport aux informations transmises par le médecin. Quant aux deux dernières raisons, elles sont bien plus présentes chez ceux qui ont un très faible niveau d’instruction (respectivement 16% et 22%) ou vivent en situation de privation matérielle (respectivement 15% et 23%).

Tableau 2 : « Pourquoi avez-vous recherché des informations sur la santé ? » (in %)

|

JAMAIS |

PARFOIS |

RÉGULIÈREMENT |

SOUVENT |

RÉGULIÈREMENT + SOUVENT |

||

| Cela me permet de mieux contrôler ma santé |

25 |

44 |

23 |

8 |

31 |

|

| Je voulais connaître l’expérience d’autres personnes dans la même situation que moi |

29 |

45 |

19 |

7 |

26 |

|

| Pour bien me préparer avant de me rendre à la consultation chez mon médecin ou un autre prestataire de soins |

30 |

48 |

17 |

6 |

22 |

|

| J’avais besoin d’un second avis |

41 |

41 |

14 |

4 |

18 |

|

| Je ne me souvenais pas de tout ce que mon médecin a dit |

47 |

41 |

10 |

2 |

13 |

|

| Mon médecin me donne trop peu d’informations |

58 |

32 |

7 |

3 |

10 |

|

| Je n’avais pas bien compris ce que mon médecin a dit |

57 |

34 |

7 |

2 |

9 |

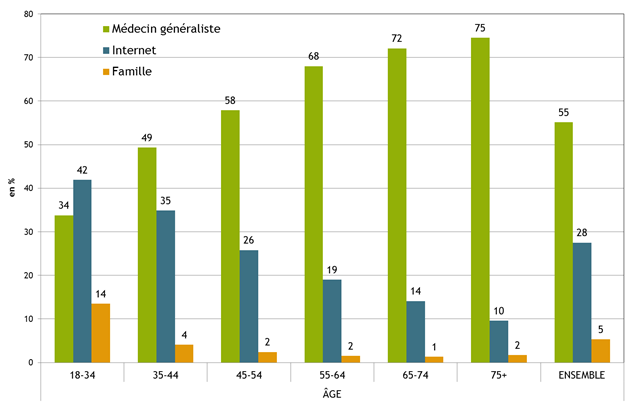

Certaines sources d’information sont clairement privilégiées. Pour près de 55% des répondants, la première source est le médecin généraliste. On voit, à nouveau, toute l’importance et la place centrale qu’occupe le médecin de famille. L’Internet vient en seconde position (28%), la famille en troisième (5%). D’autres sources qui sont sollicitées sont le médecin spécialiste (4%) et le pharmacien (2%).

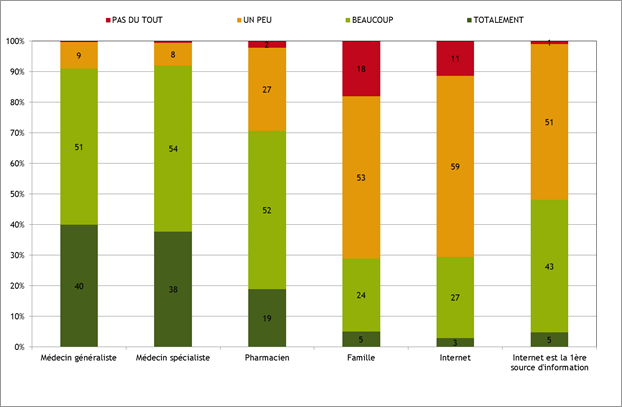

Le niveau de ‘confiance’ exprimé par les répondants envers les différentes sources possibles n’est pas le même (Figure 6). D’une façon générale, elle est très grande vis-à-vis des médecins généralistes, spécialistes et pharmaciens. Elle est moindre vis-à-vis de la famille et de l’Internet. Globalement, pour ce dernier, seulement 29% des répondants ont ‘beaucoup’ ou ‘totalement’ confiance. Mais si on se limite à ceux et celles qui ont sélectionné l’Internet comme étant la première source d’information consultée, le niveau de confiance augmente : 48% d’entre eux ont ‘beaucoup’ ou ‘totalement’ confiance. Cela dit, même si c’est leur source privilégiée, 51% de ces répondants n’ont qu’ ‘un peu’ confiance en Internet. C’est assez rassurant : ils ont bien un regard critique, savent que toutes les informations qu’on peut trouver sur l’Internet ne sont pas forcément fiables.

Figure 6 : « Dans quelle mesure vous fiez-vous aux sources d’information suivantes en matière de santé ? » (in %)

Un résultat frappant est que les sources d’information privilégiées par les répondants varient avec l’âge (voir Figure 7). Le médecin de famille est la première source d’information dans toutes les tranches d’âge sauf celle des 18-34 ans. Et, plus on avance en âge, plus l’importance du médecin de famille comme première source est croissante. Par contre, pour les 18-34 ans, c’est l’Internet qui est la première source préférée (42%), devant le médecin généraliste. Si les 35-44 ans sont encore près de 35% à citer l’Internet comme première source d’information, la fréquence du web comme première source diminue rapidement avec l’âge. Par rapport au médecin et à l’Internet, la famille apparaît plutôt ‘marginale’ comme première source d’information, sauf dans la tranche 18-34 ans ou 14% la mentionnent. Mais ce pourcentage diminue très vite avec l’âge.

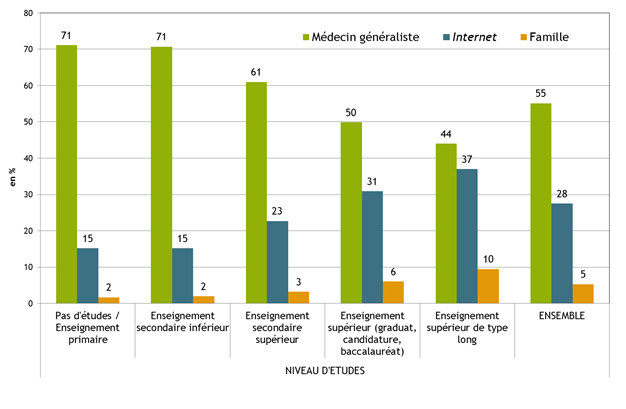

Il y a également une influence du niveau d’études sur les sources d’information privilégiées : comme on peut le constater à la Figure 8, au fur et à mesure que le niveau d’études augmente, l’importance de l’Internet comme première source d’information augmente, ainsi que celle de la famille. Ainsi, pour les répondants qui ont suivi des études de l’enseignement supérieur de type long, l’Internet constitue la première source d’information pour 37% d’entre eux. Cela dit, quel que soit le niveau d’études, c’est bien le médecin généraliste qui reste la première source d’information, avec toutefois une fréquence décroissante en fonction du niveau d’études.

D’une façon générale, l’Internet est un outil de recherche fort présent : près de 89% de ceux qui cherchent de l’information en santé l’utilisent d’une façon ou d’une autre. Ce dernier résultat est peut-être biaisé du fait de la méthode d’enquête : le questionnaire étant en ligne, par définition tous les répondants étaient informatiquement équipés. Mais pas tant que cela, car le taux d’équipement des ménages belges est très élevé. D’après le SPF Economie, 82,1% des ménages en Belgique possèdent au moins un ordinateur et 81,8% disposent d’une connexion internet. Les Belges vivent vraiment à l’heure de la société de l’information!

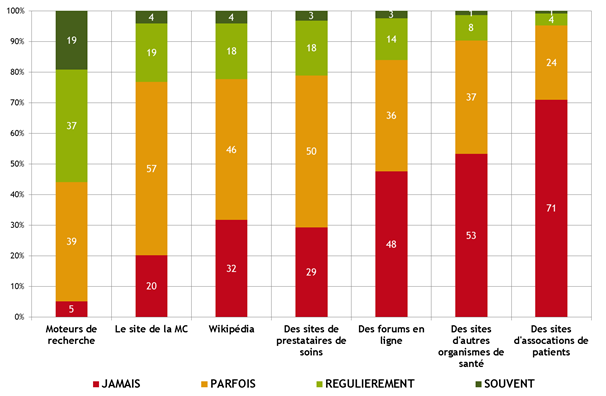

Et, quand on est en recherche d’information en santé, comme on le voit à la Figure 9, les sites les plus fréquemment consultés sont les moteurs de recherche. Notons également que le site de la MC et les sites de prestataires de soins (généraliste, spécialiste, hôpital, …) sont également bien positionnés.

Figure 7 : « Quand vous avez des questions en matière de santé, quelles sources d’information consultez-vous en premier lieu ? » – Top-3 en fonction de l’âge (en %)

Figure 8 : « Quand vous avez des questions en matière de santé, quelles sources d’information consultez-vous en premier lieu ? » – Top 3 selon le niveau de formation (en %)

Figure 9 : « Sur quels sites Web recherchez-vous des informations en matière de santé ? » (en %)

Chercher de l’information en santé n’est pas neutre, elle entraîne certaines conséquences. Et elles sont parfois frappantes. Ainsi, près de 19% des répondants ne parlent jamais de l’information sur la santé qu’ils ou elles ont trouvée auprès d’un professionnel de la santé. En revanche, comme on le voit au Tableau 3, la très grande majorité des répondants a plutôt tendance à consulter son médecin. Notons malgré tout une proportion non négligeable de répondants (de 6 à 8%) qui se diagnostiquent eux-mêmes, se sentent anxieux, prennent le risque de reporter une consultation auprès de leur médecin, ce qui n’est pas souhaitable. Et, ici, un clivage social apparaît à nouveau : le pourcentage de répondants qui disent reporter ‘régulièrement’ ou ‘souvent’ une consultation est plus élevé chez ceux qui ont seulement un diplôme de primaire (14,5%) ou sont soumis à privation matérielle (9%).

Tableau 3 : « Quelles sont les conséquences de votre recherche d’informations en matière de santé ? » (en %)

|

JAMAIS |

PARFOIS |

RÉGULIÈREMENT |

SOUVENT |

RÉGULIÈREMENT + SOUVENT |

||||||

| Je consulte mon médecin traitant |

8 |

39 |

36 |

17 |

53 |

|||||

| Ces informations m’ont rassuré(e) |

10 |

63 |

24 |

4 |

28 |

|||||

| Je consulte mon pharmacien |

29 |

49 |

17 |

6 |

22 |

|||||

| Je pose mon propre diagnostic |

56 |

36 |

7 |

2 |

8 |

|||||

| La lecture des informations m’angoisse |

43 |

49 |

6 |

2 |

8 |

|||||

| Je reporte les consultations chez mon médecin |

72 |

22 |

5 |

1 |

6 |

|||||

3. Un axe d’actions pour la MC

Depuis longtemps, la MC prend de nombreuses initiatives relatives à la promotion de la santé et entend bien poursuivre ses efforts afin d’améliorer les connaissances et compétences en santé du public. Avec 4 Belges sur 10 qui ont des compétences limitées ou insuffisantes en matière de santé, il y a encore du travail à faire ! Et il s’agit bien d’une mission fondamentale, car de bonnes compétences en santé ont des conséquences positives par rapport aux comportements liés à la santé, comme l’alimentation équilibrée, l’activité physique, la consommation d’alcool, la prise de médicaments ou encore la participation au dépistage et l’autogestion de soins chez des malades chroniques. La MC souligne le fait que la mutualité doit évoluer vers le concept de ‘mutualité santé’ et se profiler comme « une source fiable de conseils et d’informations sur la santé, l’initiatrice et le soutien d’une multitude de projets qui favorisent la bonne santé de tous, au quotidien ».

Sans compter les publications (presse mutualiste, brochures, e-zine, …), les séances, cours et sessions d’information régionales, le site de la MC regorge d’informations relatives à la santé, aux maladies et traitements, ainsi que des conseils liés à la prévention. Ces informations sont validées par des experts et régulièrement actualisées.

De plus, ces dernières années, des points d’information ‘malades chroniques’ ont été mis en place (avec, du côté francophone, l’organisation d’un chat mensuel). Des outils ont été développés, par exemple, du côté francophone : www.jepenseaussiamoi.be, ainsi qu’une plateforme sur l’incapacité de travail.

Ne vous laissez pas piéger : lisez et cliquez intelligemment en vous posant 7 questions

Des informations sur la santé sont disponibles partout : sur Internet, dans le journal, les magazines. Mais que pouvez-vous encore croire ? Évaluer les informations en gardant sept questions intelligentes à l’esprit fera du bien à votre santé.

1. Qui ?

Qui prend la parole ?

- Est-ce un professeur ou un expert ? Cette personne travaille-t-elle pour une université ou un organisme de santé fiable ?

- S’agit-il d’une personne qui se fait passer pour un expert, mais qui en fait n’a rien à voir avec la santé ?

2. Quoi ?

- Quel est le véritable message ?

- Lisez toujours l’article complet.

- Ne vous laissez pas piéger par des en-têtes ou des photos à sensation.

3. Où ?

Où lisez-vous les informations ?

- Sur le site Web d’une organisation fiable ou dans une revue fiable ? Vérifiez toujours qui sont les auteurs ou les initiateurs sur un Web.

- Sur un site Web non fiable débordant de publicités ou dans une revue à sensation pure ?

4. Quand ?

Quand le texte a-t-il été rédigé ?

- S’agit-il d’un texte récent ou d’une étude récente ? La science évolue sans cesse.

- S’agit-il d’informations obsolètes ?

5. Pourquoi ?

Dans quel but ce texte a-t-il été rédigé ?

- L’objectif est-il d’informer correctement ou de sensibiliser le public ? Veut-on mettre en exergue une nouvelle étude fiable ?

- Souhaite-t-on uniquement faire de la publicité pour certains produits (p. ex. des suppléments alimentaires) ?

6. Comment ?

Comment arrive-t-on à la conclusion ?

- Sur la base d’une étude fiable ?

- Après une enquête auprès d’une poignée de personnes ? S’agit-il d’un avis ou d’une idée ?

7. Crédible ?

- Écoutez votre bon sens.

- Est-ce trop beau pour être vrai ? Dans ce cas, ce n’est généralement pas vrai.

[1] Exemples : A quel point trouvez-vous facile ou difficile de trouver des informations sur les traitements des maladies qui vous concernent ? de suivre les instructions de votre médecin ou votre pharmacien ?

Ces 16 questions forment la version courte du questionnaire qui a servi à l’étude européenne HLS-EU.

[2] Résultats également comparables à ceux obtenus au Canada où environ 60% des adultes ont un faible niveau de littératie en santé.

Source : https://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/hl-ls/index-fra.php .

[3] Sont considérées en situation de privation matérielle les personnes vivant dans un ménage ne pouvant pas se permettre financièrement quatre des éléments suivants : (1) payer des factures à temps, (2) s’offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile, (3) s’offrir un repas composé de viande, de poulet ou de poisson tous les deux jours au moins, (4) faire face à une dépense imprévue, (5) posséder un téléphone, (6) posséder une télévision couleur, (7) posséder un lave-linge, (8) posséder une voiture personnelle et (9) chauffer convenablement son domicile.

La définition de la privation matérielle provient de :

[4] Body Mass Index ou indice de masse corporelle : calculé en divisant le poids (exprimé en kg) par le la taille (exprimé en mètre) au carré.

Source : https://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html .

[6] Il reste bien une fracture numérique : en 2015, 13% des Belges entre 16 et 74 ans n’ont jamais utilisé Internet. Il s’agit de ménages avec de faibles revenus, de personnes plus âgées, de personnes avec un niveau d’études plus faible.

Source : https://economie.fgov.be/fr/binaries/Barometre_de_la_societe_de_l_information_2016_tcm326-278973.pdf, page 34.

[7] Hermesse J. 2016. Un Pacte est un engagement mutuel ! Editorial d’En marche, édition du 1er décembre 2016

Les effets du manque de sommeil

Les effets du manque de sommeil Les troubles du sommeil

Les troubles du sommeil