Le 30 Déc 20

Publié dans la catégorie :

Amorcé à la fin des années 1960, le mouvement du «renouveau du conte» a le vent en poupe. Le conte, art de la scène à part entière, est de plus en plus présent. Il prend des formes très diverses, qui vont de la narration pure et simple à une théâtralisation forte. Le répertoire des conteurs est également très varié et ne se limite pas au conte traditionnel. Récits de vie, légendes contemporaines, créations personnelles… sortent de la bouche des conteurs contemporains. Presque parallèlement au renouveau du conte, à partir du milieu des années 1980, émergeait le concept de promotion de la santé.

Entre ces deux mouvements, point de contacts ? Quand on m’a suggéré qu’il y avait plus d’un point commun entre le conte et la promotion de la santé, j’ai commencé par sourire (voire franchement rigoler intérieurement). Puis l’idée a fait son chemin, petit à petit. Établir des points de contact entre le conte et la promotion de la santé ? Possible ? À vous de juger !

Avant toute chose : tuer le Per(rault)

Symboliquement du moins… Car, très – trop – souvent, quand on pense «conte», c’est le nom de Charles Perrault qui surgit, en un automatisme fulgurant (du moins dans la culture francophone). Cet hommes de lettres français, né en 1628 et décédé et 1703 (contemporain de Louis XIV, donc) est associé pour toujours au conte. Or, sans dénier la qualité des textes de Perrault, nous soulignons ici que c’est à la réécriture de contes traditionnels qu’il s’est adonné. Il a fait œuvre (et chef-d’œuvre) de littérature écrite, bien loin de la littérature orale.

Les Histoires ou contes du temps passé (plus connues sous le titre de Contes de ma mère l’Oye ) sont l’arbre qui cache une forêt foisonnante: les contes de tradition orale. De tout temps, sous toutes les latitudes et dans toutes les cultures, les humains ont raconté des histoires. Traditionnellement, le conte s’élabore dans l’oralité. Il sort de la bouche du conteur, va se réfugier dans des oreilles présentes… et certains des auditeurs se feront à leur tour conteurs. En fonction des lieux, des conteurs, des publics, le conte se modifie. Il voyage, parfois très loin. Certains motifs traditionnels transcendent les cultures. Des histoires, comme celles de La petite fille et le loup, ou Le petit poucet se retrouvent sur plusieurs continents. Les contes sont «des productions littéraires à part entière, auxquelles on a refusé ce statut en raison de la prégnance de l’écriture dans nos sociétés» (1).

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les contes ne sont pas des écrits transposés oralement, mais l’inverse : créations orales, ils se sont posés sur le papier, principalement à partir du 17e siècle (Perrault, justement). Au 19e siècle, des collecteurs ont entamé un travail de «retranscription» de contes récoltés. Ces retranscriptions ont bien entendu leurs limites (pas d’intonations, histoires racontées parfois trop rapidement par le conteur, etc.) mais présentent l’immense avantage de ne pas être sujettes à une recréation littéraire.

Les contes, tels que nous les connaissons, sont figés dans l’écriture. Pour recréer cette littérature dans son oralité originelle, un conteur d’aujourd’hui, dans notre pays, se basera sur différentes versions écrites qu’il comparera, écoutera des autres conteurs ou encore récoltera ses propres histoires (auprès de personnes âgées, au cours de voyages par exemple).

Plaidoyer pour le racontage

«Lorsqu’on est un peu perdu, lorsqu’on ne sait plus où on va, le conte peut devenir un repère, une racine (…) qui nous attache à notre humanité» (2).

Raconter des histoires, des récits… habitude ancestrale et chevillée à l’âme et au corps des humains, puisque l’histoire est non seulement rêve, mais aussi matérialité: elle prend forme dans les bouches et s’étire dans les oreilles avant de parvenir dans les replis du cerveau.

Dans son essai L’espèce fabulatrice, Nancy Huston s’attache à répondre à la question «Pourquoi faut-il raconter des histoires ?». Selon elle, raconter des histoires, c’est enrichir peu à peu les représentations. Les histoires, les récits, les fictions nourrissent notre vision du monde qui est elle-même fiction. En effet, contrairement aux animaux qui vivent l’instant présent, nous transmuons directement les faits en trajectoire de vie, les relions entre eux. Le besoin de raconter des histoires, à commencer par la sienne, est constitutif de l’espèce humaine. Conter permettrait donc de transmettre des histoires qui sont porteuses de représentations du monde et susceptibles d’enrichir celles des auditeurs.

D’autre part, conter c’est ramer à contre-courant dans une société hypermoderne. Conter, c’est se replacer dans une lignée (bien que cette lignée ait été brisée par la prégnance de l’écrit). Conter, c’est redonner du sens à la communauté et aux liens sociaux, dans la mesure où le conte n’existe que parce qu’il est dit et écouté. Conter, c’est dire «moins de biens, plus de liens».

Conte et promotion de la santé : des points communs ?

L’enjeu de la promotion de la santé n’est pas d’ouvrir les portes aux gens. Il serait plutôt de les accompagner afin qu’ils puissent se constituer le trousseau de clés qui leur permettra d’ouvrir les portes qu’ils ont envie d’ouvrir (et aussi: savoir que ces portes peuvent être ouvertes), afin de vivre en bonne santé (3). La santé étant ici considérée, bien entendu, comme «un état de complet bien-être physique, mental et social, et (…) pas seulement comme une absence de maladie ou d’infirmité» (4).

Comment diable rattacher le conte à cela ? C’est peu dire que cela a nécessité une longue réflexion. Cette réflexion a permis de dégager sept points de contacts. Les propositions qui vont suivre sont une interprétation personnelle, issue de ma pratique de conteuse et de mon expérience dans le secteur de la promotion de la santé. Elles n’entendent pas fermer le sujet, mais au contraire fournir des pistes, qui permettront d’exploiter le conte, avec ses multiples possibilités, dans des projets de promotion de la santé.

Premier point de contact : le temps

Comprendre ce qu’est la promotion de la santé prend du temps (c’est peu dire que le concept est complexe et demande appropriation). La promotion de la santé est un travail lent. Un projet prend du temps, et ses résultats sont incertains. On dit que la démarche est le plus important… Il en est de même pour le conte ! D’abord pour le conteur. Conteur qui doit d’abord absorber les histoires comme une éponge et doit trouver sa manière à lui de les raconter, qui ne sera pas celle du conteur voisin. Ensuite, le conteur se plongera (lentement, toujours) dans son imaginaire et laissera les images monter peu à peu… Il offrira ses histoires (et ses images), les polira, les racontera à nouveau, les enrichira de ce qu’il recevra du public. Il se constituera peu à peu un répertoire. Pour le public, écouter prend du temps. Le temps de se poser, le temps d’accepter de sortir de la frénésie ambiante. Conteur, animateur : les histoires et les projets sont des graines semées dont on ne sait si elles fleuriront… mais que le geste de semer est beau !

Deuxième et troisième points de contact : la participation et la communauté

« … le conte offre un large champ de significations potentielles aux auditeurs qui ne reçoivent pas le récit passivement: celui-ci continue son travail après avoir été entendu» (5).

Écouter des contes est action. Cela implique une mise en écoute. Écouter des histoires, c’est accueillir les images et les représentations du conteur, et c’est mettre en branle les siennes. Ce qui distingue le conteur du récitant, c’est le contact avec le public et le don d’images personnelles, par le biais du conte. L’art du conteur consistera à faire voir alors qu’il n’y a «rien» à voir, par les mots porteurs d’images. Le travail se fait dans la tête de ceux qui écoutent: les mots atteignent leurs oreilles, font résonner les tympans et dé-raisonner l’imaginaire.

Conter, ce n’est pas donner une information : c’est faire vivre quelque chose, adapter son message à ceux qui l’écoutent, recevoir le regard et l’énergie du public… La terre à qui la semence est confiée.

Un pas plus loin, certains conteurs concluent leurs contes par l’une ou l’autre formule disant en substance ceci: «Cette histoire, je vous l’ai racontée. Maintenant, prenez-la, faites-la vôtre et allez la répéter». Le conte étant originellement perpétué dans l’oralité, le passage des histoires d’un conteur à l’autre était évidemment une des conditions de sa survie.

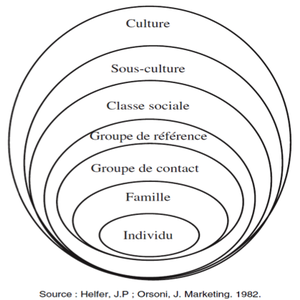

Étroitement lié au concept de participation, celui de communauté. La communauté du conte existe d’abord en diachronie. En effet, comme dit plus haut, le conte s’est élaboré au fil des siècles, poli et repoli comme un galet. Le conteur est un nain posé sur les épaules de géants qui le précèdent. Et en synchronie : le conte crée la communauté «de-ceux-qui-écoutent-les mots-du-conteur », ne fût-ce que d’un instant.

Est-il utile de préciser aux lecteurs de cette revue que la participation est une des conditions essentielles de la promotion de la santé ? Qu’il a été prouvé que la participation active des publics, à tous les niveaux de l’action, est une des conditions essentielles à la réussite d’un projet ? Et que si une communauté reprend à son compte la problématique engagée, c’est encore mieux ? Je laisse le soin aux auteurs spécialisés de vous convaincre – si besoin est – de l’importance de la participation et de l’action communautaire.

Quatrième point de contact : le mouvement autour de la norme

«Ce qui est bien dans la vie n’est pas obligatoirement ce qui est bien, mais ce que la personne qui a l’autorité en la matière définit comme bien» (6).

Ah! La norme en santé ! On en parle, on en reparle. Comment la dé-normaliser ? Comment la faire passer ?

Avec le conte, c’est la même chose. Le moment du conte est un moment cadré… entre le «il était une fois» (pas toujours employé d’ailleurs, mais nous entendons par là l’ouverture de l’imaginaire), et la fermeture. Moment de convention, il est aussi le «cassage de conventions». Le mouvement de renouveau du conte évolue entre ces deux mouvances: le respect de la tradition, du sens du conte, la connaissance de ses origines … et le jeu autour des mots, l’appropriation par le conteur. Le travail du conteur se situe d’une part dans ce travail de collectage, de constitution de son répertoire, et cette appropriation personnelle de l’histoire (fidélité et imagination…).

Cinquième point de contact : le travail des représentations

«Une représentation c’est ce que les personnes ressentent et pensent (par exemple de la santé, de la prévention, de l’usage de tabac), c’est-à-dire la conception qu’elles en ont» (7).

Le conteur ne dit pas la réalité telle qu’elle est, mais une vérité : celle de son imagination. Par le conte, à son insu ou presque, c’est une vision du monde qu’il va transmettre. Sa propre représentation. Au cœur des histoires elles-mêmes, les personnages sont porteurs d’une série de représentations. Tel roi refusera qu’un simple berger épouse sa fille, telle famille considérera l’un des enfants comme un benêt sans atouts, tel héros se croira incapable d’accomplir sa mission. Au fils des événements, caractères, perceptions évolueront… le conte dit des représentations, comportements, caractères qui évoluent.

Dans le champ de la promotion de la santé, le travail sur les représentations apparaît de plus en plus comme un préalable indispensable à tout projet, voire comme le cœur même de l’action.

Sixième point de contact : le travail des compétences psychosociales

Dans la tradition talmudique, le conte permet de «dénouer les nœuds» que nous avons en nous pour accéder au bonheur. Reformulé en langage «promotion de la santé», on peut dire que le conte met en travail les compétences psychosociales.

L’analyse psychanalytique des contes, qui a ses opposants les plus farouches comme ses défendeurs les plus acharnés, nous dit entre autres que les contes «donnent aux enfants des mots qui leur permettent de parler de toutes ces émotions qui les submergent et dont beaucoup ne sont pas dicibles, soit parce qu’elles font trop peur, soit parce qu’elles ne sont pas tellement présentables, pas tellement jolies jolies.» Ils «offrent une première occasion à l’enfant de confronter ses rêves, ses désirs, à une réalité juste assez lointaine pour ne pas être dangereuse» (8).

La fonction symbolique du conte. Selon Bruno Bettelheim, les contes parlent, sous une forme symbolique, des craintes et désirs inconscients de l’enfant face aux parents, face au monde extérieur, face à sa propre violence ou encore face à la sexualité. Le conte permet une approche imagée et réconfortante des autres. Il alimente les fantasmes de l’enfant et, grâce à sa dynamique, efface l’aspect culpabilisant et angoissant. Le décalage entre le réel (vécu par l’enfant) et l’imaginaire (du conte) permet une exploration symbolique du futur dans lequel l’enfant aura la possibilité de se trouver.

L’éveil par le conte. Dans cette approche, une histoire peut attirer l’attention de l’enfant en le divertissant, en éveillant sa curiosité, en stimulant son imaginaire. Mais pour enrichir sa vie, il faut qu’elle l’aide à développer son intelligence, à voir clair sans ses émotions et à répondre à ses questionnements (9).

Septième point de contact : l’empowerment

Parlons enfin de l’empowerment (septième point de contact donc, et terriblement à la mode en promotion de la santé), autrement dit la capacité d’agir.

«Il y a une dynamique très forte liée à la parole. Se mettre en mouvement par la parole, c’est décisif» (10).

Le conte, traditionnellement, était à la portée de tous – bien que les capacités à dire les contes de chacun ne soient pas nécessairement identiques. Comme évoqué plus haut, il est fréquent que les conteurs appellent à ce que les histoires se propagent, à ce que les auditeurs se fassent à leur tour raconteurs. Après la prise de parole, il y a l’appropriation de la parole. Le conte n’est pas récité. Il est passé au prisme de la personne qui conte. On ne raconte pas le «conte du conteur» tel qu’on l’a entendu. Un travail de réappropriation est nécessaire, une digestion façon Montaigne, afin d’avoir la tête bien faite, et non bien pleine d’histoires.

Pour établir le lien avec le sujet qui nous occupe, je citerai Gianni Rodari (1920-1980, poète, écrivain et journaliste, animateur de nombreux projets participatifs avec des enfants), animé par la conviction que travailler l’imaginaire et donner l’accès aux mots, c’est marcher vers une plus grande justice sociale : «La parole peut avoir une valeur de libération». Tous les usages de la parole pour tout le monde : voilà qui me semble être une bonne devise, ayant une belle résonnance démocratique. Non pas pour que tout le monde devienne artiste, mais pour que personne ne reste esclave (11).

User du conte sans l’user, en jouer sans l’instrumentaliser…

Choisir le conte comme porte d’entrée pour faire de la promotion de la santé, c’est un sujet qui porte à débat. Des conteurs vous diront (avec raison) qu’il ne faut pas instrumentaliser le conte. Je les rejoins, dans le sens où il importe que le conte reste un moment de plaisir. Il ne faudrait surtout pas que les auditeurs se disent: «Flûte, un conte. Après, on va être obligé de débattre.» Il serait regrettable que des contes traditionnels, porteurs de significations multiples et nuancées, soient transmués en «contes pédagogiques», sans aucun plaisir d’écoute.

Alors, est-ce une aberration d’utiliser le conte dans le cadre de la promotion de la santé ? Non, certainement pas. Comme nous l’avons vu, les points de contacts sont nombreux, offrant un fertile champ de possibles. À mon sens, conter en promotion de la santé est cohérent… l’animateur est un conteur inventeur: avec ses mots, ses représentations, ses images et ses procédés, il va faire en sorte d’agir sur les représentations des autres.

Tout d’abord, raconter des histoires, tout simplement…

«Il était une fois, il suffit de lancer ces quelques mots dans une classe ou dans une chambre à coucher pour que le silence se fasse, et que des expressions de contentement se lisent sur les visages. L’auditoire sait qu’il va voyager dans un monde certes imaginaire mais d’où émergent des thèmes et des valeurs universels et intemporels … » (12)

« … les êtres humains apprennent et absorbent des idées et des concepts par le biais de narrations, d’histoires, et non de leçons magistrales ou de discours théoriques » (13)

Tout d’abord, conter et écouter est un plaisir, un moment de joie partagé, d’émerveillement, de curiosité. Le conte, passé aux filtres de multiples conteurs depuis des générations, coloré d’autant d’éléments inconscients, possède de par sa structure narrative même des sens cachés qui permettent de travailler l’imaginaire. En-dessous du sens apparent du récit, se cache un sens symbolique. Rien dans les contes n’est gratuit ! Mais attention : «l’extraordinaire, le merveilleux, on le raconte avec la plus grande précision mais on n’impose pas à l’auditeur l’enchaînement psychologique des événements. On le laisse libre d’interpréter la chose comme il l’entend, et ainsi le récit est doué d’une amplitude qui fait défaut à l’information (…)» (14).

Toutes les histoires ne racontent pas la même chose

Prenons l’exemple du Petit chaperon rouge. Dans la version mise par écrit et «littératurisée» par Charles Perrault, le Petit chaperon rouge est une petite fille qui se fait dévorer par le loup. Le conte s’achève sur cette dévoration et sur une morale qui met en garde les jeunes filles «belles, bien faites, et gentilles qui feraient mieux de ne pas écouter les loups «d’une humeur accorte», qui :

«Sans bruit, sans fiel et sans courroux,

Qui privés, complaisants et doux,

Suivent les jeunes Demoiselles

Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles.»

Le conte invite à se méfier et se garder du danger que représentent certains hommes auprès de naïves damoiselles.

La version des frères Grimm, sans doute la plus connue aujourd’hui, fait intervenir le chasseur qui sauve la mère-grand et l’enfant, en les tirant du ventre du loup – bien vivantes, quoiqu’un peu sonnées. C’est donc par la grâce d’une intervention extérieure (masculine de surcroît) que l’enfant et l’aïeule sont sauvées.

La version dite «nivernaise» met en scène une fille (son âge n’est pas mentionné, mais on pense plutôt à une jeune fille de 13-14 ans, au sortir de l’enfance) plutôt débrouillarde qui, par son ingéniosité, parvient à se tirer des pattes du loup :

«Oh! ma grand, cette grande bouche que vous avez!

– C’est pour mieux te manger, mon enfant!

– Oh! ma grand, que j’ai faim d’aller dehors!

– Fais au lit mon enfant!

– Oh non, ma grand, je veux aller dehors.

– Bon, mais pas pour longtemps. »

Le bzou lui attacha un fil de laine au pied et la laissa aller. Quand la petite fut dehors, elle fixa le bout du fil à un prunier de la cour.

Le bzou s’impatientait et disait: «Tu fais donc des cordes? Tu fais donc des cordes?»

Quand il se rendit compte que personne ne lui répondait, il se jeta à bas du lit et vit que la petite était sauvée. Il la poursuivit, mais il arriva à sa maison juste au moment où elle entrait.»

On observe donc que le choix de la version qui est racontée induit des choses différentes.

Les versions des contes qui circulent peuvent être incomplètes. La version que nous connaissons des Trois petits cochons s’arrête généralement sur l’échec du loup à renverser la maison de pierre, sa tentative de passer par le cheminée qui se termine par un atterrissage dans une casserole d’eau bouillante et une soupe de loup pour le repas du cochon. Une autre version, plus longue, présente une étape intermédiaire: après avoir échoué à renverser la maison, le loup essaie de faire sortir le cochon par différents stratagèmes (il l’appâte en lui parlant d’un champ de navets, en lui proposant d’aller à la foire avec lui). Le loup présenté est donc moins imbécile, moins caricatural et le cochon d’autant plus astucieux car il ne tombe pas dans les pièges tendus par le loup. L’histoire ne raconte donc pas la même chose.

Lors de conteries, le choix de l’histoire a un rôle important en fonction des objectifs que l’on veut se donner. Ainsi, lors d’une animation sur la thématique des enlèvements d’enfants, le choix s’est porté sur la version nivernaise du Petit chaperon rouge. En effet, l’idée était de distiller – en douceur – le message que chacun possède des ressources internes face à une situation difficile. La version des frères Grimm, elle, mettra plutôt l’accent sur le fait que des adultes peuvent sortir l’enfant de situations difficiles. La version de Perrault, quant à elle, qui se termine sur la dévoration de l’enfant, ne semblait pas indiquée dans ce cas précis (16).

Ouvrir un débat, permettre une décentration, recueillir et travailler les représentations

Si les histoires peuvent – largement – se suffire à elles-mêmes, elles peuvent également être prolongées par un travail avec un groupe. Nora Aceval , conteuse et infirmière scolaire, partage avec nous dans un article une action d’éducation à la sexualité auprès d’adolescents. Extraits choisis qui parlent d’eux-mêmes :

«Il est fondamental que le conte soit raconté et non pas lu. Le conteur sort les élèves de la notion de cours, d’analyse scolaire d’un texte pour les faire entrer dans un espace où opère la magie du conte. [Ils] ne doivent pas voir l’impression de recevoir une leçon. Installés autour du conteur, ils sont conduits hors du temps et de l’espace.

(…)

La parole est libre car le jeune ne parlant pas de lui, mais ouvertement des protagonistes du conte qu’il vient d’écouter, ne risque pas d’être jugé par ses camarades.

(…)

La magie du conte permet de guider (…) vers des questions secrètes et sans cesse renouvelées par les générations successives (17).»

Annonçons d’ores et déjà que dans un prochain numéro d’Éducation Santé un très bel outil pédagogique de recueil des représentations des tout-petits sur base du Kamishibai (18) vous sera présenté.

Se réapproprier la parole : le recueil de parole et la création de contes

Reprenons les propos de Gianni Rodari cités plus haut, «la parole peut avoir une valeur de libération». Dans une logique d’empowerment, la maîtrise de la parole est d’une importance capitale.

Rappelons une des caractéristiques principales du conte : il est issu d’une tradition orale et élaboré dans l’oralité. Si l’on oublie l’écrit, si l’on se rattache à cette caractéristique purement orale du conte, il peut être un outil d’ouverture et de valorisation de la parole.

Ainsi, lors d’un projet mené avec des seniors précarisés, l’approche «conte» a constitué un levier mobilisateur. Le projet de création d’un conte collectif, autour de la notion de solidarité, a été mené presque exclusivement dans l’oralité.

Ce choix a été posé parce qu’il se rapprochait le plus de l’essence du conte. L’évaluation des séances a dégagé différents points. Premièrement, le conte a suscité une réaction émotionnelle liée à des souvenirs d’enfance. Les participants se sont sentis impliqués et ont apprécié les séances. Deuxièmement, le détachement par rapport à l’écrit a apparemment pu lever certains blocages et a permis aux participants de déployer leur imaginaire et d’apporter un ensemble d’éléments pour la création collective du conte. Troisièmement, la parole a été ouverte: débat pour savoir quels éléments seraient gardés dans le conte, échange d’idées autour de la thématique de la solidarité (la discussion continuant parfois lors des pauses et après les séances). Quatrièmement, la mise par écrit et la diffusion (même modeste) et la production d’un CD ont permis la valorisation de cette parole issue des participants (19).

Conclusion

Entre le conte dit «juste pour le plaisir» et qui par toutes les caractéristiques qui l’habitent, agira sur celui qui écoute et les projets élaborés autour du conte (prolongation du conte par la discussion, le débat ou d’autres pistes pédagogiques… le tout sans dénaturer le conte, en lui conservant son aspect « plaisir », sans le transformer en source de contraintes), la gamme est large, la palette est variée, le camaïeu est nuancé…

Comment conclure, si ce n’est par un conte ? Écoutez donc une histoire de Nasrédine, le sage qui était fou (ou le fou qui était sage …) :

Nasrédine plante un pommier dans son jardin. Le sultan passe justement devant le jardin à ce moment-là. Il éclate de rire et interpelle Nasrédine : «Tu te donnes bien de la peine. Pourquoi ? Tu ne mangeras jamais les fruits de ce pommier. Tu sais bien que tu mourras avant qu’il ne commence à produire des pommes.»

Nasrédine lui répond : «Sultan, nous mangeons les fruits des pommiers plantés par nos pères, et nos enfants mangeront les fruits des pommiers plantés par nous.»

(1) Belmont Nicole, Poétique du conte. Essai sur le conte de tradition orale, 1999, Gallimard («Le langages des contes»). Cet ouvrage présente le mécanisme d’élaboration des contes de tradition orale.

(2) Darwiche Jihad, «L’ogresse et le Jasmin», in: de la Salle Bruno et alii, Pourquoi faut-il raconter des histoires? Paroles de conteurs (tome 2), 2006, Autrement.

(3) Cfr.: Inégalités Sociales de Santé: fiche générale. (L’outil pédagogique: la scie pour les réduire ou le marteau pour mieux les fixer?) , décembre 2011,[L] www.pipsa.be[/L]

(4) OMS, 1946.

(5) Belmont Nicole, op. cit.

(6) Jonasson Jonas, Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, 2011, Presses de la Cité.

(7) Inégalités Sociales de Santé: fiche générale, op. cit.

(8) Nina Sutton, «Se tenir droit», in: de la Salle Bruno et alii, op. cit.

(9) Les amis de mon jardin. Guide pédagogique et méthodologique, 1999, Comité d’Éducation pour la Santé Nord-Pas de Calais (CRES NPDC).

(10) Jasmin Nadine, «En mouvement par la parole», in: La grande oreille. La revue des arts de la parole, n°42, été 2010, pp.89-91.

(11) Rodari Gianni, Grammaire de l’imagination, 2010, Éditions Rue du monde.

(12) Cerisier Bettina, «Palou, le petit garçon qui voulait devenir l’ami du soleil», in: Éducation Santé, n° 257, juin 2010.

(13) Ruiz Zafon Carlos, Le jeu de l’ange, 2009, Robert Laffont

(14) Walter Benjamin cité par Belmont Nicole, op. cit.

(15) Ce point se base en grande partie sur les enseignements dispensés lors de formation «Écrire autour des contes» (CFA, par Sandra Jacquet), suivie en avril-mai 2010.

(16) Notons que si les contes ne disent pas la même chose, il n’en est pas qui doivent être jetés! La version de Charles Perrault présente une grande qualité littéraire. Certains parlent des angoisses de dévoration des tout-petits qu’elle évoque. Pour une lecture passionnée de cette version, on se réfèrera à l’ouvrage d’Anne-Marie Garat: Une faim de loup. Lecture du Petit chaperon rouge, 2004, Actes Sud.

(17) Aceval Nora, «Le conte au service de l’éducation à la sexualité», in La grande oreille. La revue des arts de la parole, n° 42, été 2010, pp. 90-93.

(18) Le kamishibai (littéralement: «pièce de théâtre sur papier») est une sorte de théâtre

ambulant d’origine japonaise où des artistes racontent des histoires en faisant défiler les images devant les spectateurs.

(19) Pour lire le conte issu de cet atelier: https://muuryelecrit.wordpress.com/ (menu: ateliers > textes d’atelier). L’évaluation des impacts à long terme ne pourra pas vous être livrée ici, dans la mesure où le projet est toujours en cours.