Réseau festif bruxellois, une coordination des actions de promotion de la santé en milieux festifs

Le 30 Déc 20

Publié dans la catégorie :

Dans le cadre du nouveau Plan de promotion de la santé de la Cocof, le groupe de travail initialement mené par Modus Vivendi s’est constitué en réseau d’acteurs de promotion de la santé en milieux festifs à Bruxelles. Un nouveau réseau à développer et animer. A la base de ce réseau, il y a un « groupe de travail festif » composé des projets d’intervention en milieux festifs de la Plate-Forme Prévention Sida, la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (le projet Sex&Co) et Modus Vivendi (particulièrement les projets « Equipe Mobile » et « Drogues Risquer Moins »). Initialement ce groupe de travail s’est constitué pour répondre à la nécessité de se coordonner entre acteurs du « festif » afin d’améliorer la cohérence et l’efficacité de leurs interventions. Assez rapidement d’autres enjeux sont venus s’inviter à la table des discussions, tels que le besoin de faire un état des lieux de l’offre déjà existante en matière d’intervention en milieux festifs et les éventuelles demandes ou besoins non couverts, organiser des moments de concertation (échanges de pratiques, formations, appuis méthodologique, création d’outils, etc.), travailler sur une identité commune tout en respectant les spécificités de chacun, mutualiser les ressources matérielles, humaines et méthodologiques…

Les spécificités des milieux festifs

Les moments de fête existent dans toutes les sociétés, ce sont des moments de décompression et de lâcher prise nécessaires. Chaque société a son propre mode de fête et on imagine aisément que la manière de faire la fête dit quelque chose des différents « univers sociaux ». Nous constatons que les moments festifs, puisqu’ils ont, entre autres, pour fonction le lâcher-prise, sont aussi des moments d’augmentation des prises de risques. Notre démarche n’est pas de les annuler – une vie sans risque est impossible – mais plutôt de donner les moyens aux personnes de réduire les risques s’ils le souhaitent, sans briser l’esprit de la fête.Les prises de risques dans un tel contexte peuvent être liées à la consommation de psychotropes : risque de déshydratation, bad trip, transmission d’infections liée à l’échange de matériel de consommation, hyperthermie, overdose, désorientation, confusion, etc. En outre, la modification d’état de conscience dans un environnement euphorisant (son, lumière, nuit, excitation…) peut amener les personnes à diminuer leur vigilance. Il y a aussi les prises de risques sexuels (au sens large : transmission d’IST/Sida, grossesse non désirée, non-consentement, violence entre partenaire(s), etc.) liées au contexte de désinhibition, les risques auditifs liés à l’exposition à un volume sonore trop élevé durant un certain temps, les risques de désorientation et/ou de nervosité dus à la fatigue et aux stimulations visuelles et auditives, les risques d’accidents lors du retour à domicile, les risques d’agressions sexistes, racistes, homophobes, transphobes, grossophobes, etc.

Un mode d’intervention particulier

La Réduction des Risques dans un contexte festif vise donc à prévenir les risques dans le but de les limiter mais sans jugement du comportement et des choix de chacun. Différents types d’interventions existent. Par exemple, l’intervention d’équipes mobiles : des jobistes, jeunes pairs des publics cibles, formés à la Réduction des Risques et accompagnés ou non de professionnels, vont à la rencontre du public et/ou tiennent un stand. Celui-ci est à la fois un lieu d’accueil, de dialogue, de relais et d’information. Le public peut y trouver des informations et des conseils de santé ainsi que du matériel de Réduction des Risques (préservatifs, lubrifiant, bouchons d’oreilles, roule ta paille, sterifix, etc.). D’autres types d’intervention sont possibles tels que l’obtention d’un label

, une sensibilisation en amont, la mise à disposition d’outils et de matériel, la proposition de formations… Mais l’esprit reste le même : accompagner le public dans une démarche de promotion de la santé vers une gestion de sa santé (au sens large) en milieux festifs libre et éclairée.Dans ce contexte, il est important de respecter le cadre décontracté et de se rendre accueillant et non jugeant sous peine de n’intéresser personne. Le travail avec des pairs facilite grandement cela, l’idée étant d’accompagner des fêtards dans un processus de réflexion sur la promotion de la santé en milieux festifs. Les bénéfices d’une telle méthode sont doubles. Premièrement, ces jobistes sont des pairs du public cible : ils habitent la région, sont à l’aise en milieu festif, apprécient la musique actuelle, se reconnaissent dans un look et langage communs, ont les mêmes centres d’intérêt, etc. Ils ont donc un contact plus facile avec le public, et sont plus à même de livrer des conseils de promotion de la santé et de Réduction des Risques. Deuxièmement, la prévention participative reconnaît le jobiste comme citoyen et acteur de prévention. Il est un partenaire incontournable !

Des constats de terrains

Depuis 1993, Modus Vivendi organise des activités de Réduction des Risques liés à l’usage des drogues et depuis 1996, nous sommes actifs en milieux festifs via de nombreux projets participatifs. Forts de ces expériences, nous avons pu dresser différents constats.Au vu des prises de risques qu’ils comportent, les milieux festifs sont des lieux d’intervention privilégiés pour les acteurs de santé. Ceci explique le nombre croissant de projets de santé qui investissent ces endroits et faisant appel à différentes stratégies d’action ou thématiques spécifiques : Réduction des Risques, assuétudes, éducation à la vie affective et sexuelle, prévention du Sida, alimentation, sécurité routière… Avec pour conséquence que les organisateurs d’événements reçoivent de nombreuses demandes d’institutions de santé et/ou du domaine des assuétudes.Actuellement, n’ayant pas de coordination des interventions, celles-ci se concrétisent souvent en fonction des opportunités et sans qu’aucune analyse des besoins du public n’ait été réalisée pour justifier le choix de tels ou tels intervenants ou types d’actions. En outre, avec la multiplication des interventions de santé en milieux festifs, sur base de notre expérience, nous constatons qu’il arrive parfois que des services et actions soient surreprésentés dans certains événements, alors que dans d’autres, rien n’est proposé au public. D’où la nécessité de coordonner les actions de Promotion de la santé en milieux festifs sur base d’un état des lieux et en collaboration avec tous les acteurs.Enfin, vu la diversité des projets proposés, il semble opportun d’harmoniser les pratiques d’intervention afin que les organisateurs de festivités et les publics s’y retrouvent plus facilement.

Objectifs principaux du réseau

C’est sur base de ces différents constats de terrain et du travail déjà entamé au sein du « groupe de travail festif » que nous avons dégagé les objectifs principaux du réseau, ceux-ci pouvant évoluer au fil du temps en fonction de la pratique de terrain et de l’ouverture à d’autres partenaires.

1. Coordination des acteurs de promotion de la santé en milieux festifs

Ce premier objectif semble évident, il est dans la lignée du travail réalisé par le « groupe de travail festif » actuel. Toutefois le financement de la coordination de ce réseau va permettre de l’élargir à d’autres acteurs. Pour cela, nous commencerons par réaliser un état des lieux des interventions de promotion de la santé en milieux festifs afin de visualiser l’existant et d’élargir nos services et nos lieux d’intervention en fonction des besoins. Nous ferons également un travail d’identification des différents milieux festifs et types de publics pour s’adapter au mieux aux diversités des lieux et types de fêtard·e·s. Enfin, nous conviendrons ensemble d’un protocole d’intervention en fonction des demandes afin d’harmoniser nos interventions tout en veillant à ce que chaque projet et structure garde son identité. L’idée étant au final de proposer au public des services complémentaires et correctement répartis entre les différents lieux festifs.

2. Augmentation de la visibilité des messages de promotion de la santé en milieux festifs

Afin d’augmenter la visibilité des messages, nous souhaitons proposer aux différents intervenants de santé présents en milieux festifs une bannière commune sous laquelle se rassembler tout en veillant à garder la visibilité et l’identité de chacun. L’idée étant de se concerter et d’harmoniser nos messages afin de rendre nos actions encore plus visibles et complémentaires, et donc efficaces.

3. Formation et échanges de pratiques

Pour assurer une cohérence et une appropriation du réseau par tous les membres et partenaires, nous mettrons en place des temps d’échange de pratiques et de connaissances : réunions de concertation, appuis méthodologiques, mutualisation et création d’outils, développement d’approches complémentaires, etc. Nous travaillerons également sur un tronc commun pour une formation à l’intervention en milieux festifs.

4. Implication de tous les acteurs

Un de nos principes d’intervention est l’implication de tous les acteurs de la fête, usagers comme professionnels, y compris le travail en réseau avec les gérants et responsables des lieux festifs, les associations et les autorités locales. Nous espérons ainsi sensibiliser un maximum de personnes et diversifier les événements concernés et les publics touchés. L’idée étant que chacun puisse s’exprimer et apporter son point de vue. Le réseau peut donc également être un lieu pour proposer de nouvelles thématiques de travail (exemple : la question du consentement en milieux festifs). Celles-ci pouvant être approfondies en groupe de travail avec des publics cibles et spécifiques.

5. Récolte et analyse des besoins

Nous profiterons de ce réseau pour formaliser la récolte de données afin de faire remonter les besoins, analyses et constats de terrain vers les instances, services et institutions concernés. Nous espérons ainsi centraliser à l’échelle de Bruxelles la récolte de données et d’informations sur les comportements et besoins des publics festifs afin de mettre en place des actions qui répondent réellement à leurs besoins.

6. Développement de partenariats

Enfin, la mise en réseau permet de mutualiser les ressources matérielles, humaines et méthodologiques. Avec cela, nous espérons pouvoir faire des économies à tout niveau (temps, argent, etc.). Notamment, en développant les partenariats, nous pourrons, entre autres, avoir et offrir un meilleur accès au matériel de prévention : regroupement des demandes, achats groupés, conventions avec des partenaires, etc.

A suivre donc…

Dans un premier temps, les membres fondateurs du réseau (la Fédération Laïque de Centres de Planning Familial, la Plate-Forme Prévention Sida et Modus Vivendi) travaillent sur l’identité et le mode de fonctionnement de celui-ci. Nous souhaitons ensuite rapidement élargir le réseau à d’autres partenaires afin d’être réellement représentatif des acteurs de promotion de la santé en milieux festifs à Bruxelles. L’idée étant de répondre au mieux aux éventuelles demandes des organisateurs de soirées mais surtout aux besoins des publics festifs pour que Bruxelles soit la capitale d’une fête réussie !

Vous êtes actif en Réduction des Risques et/ou promotion de la santé en milieux festifs ? Vous souhaitez obtenir davantage d’information sur le réseau et/ou en devenir membre ? N’hésitez pas à contacter Marie François marie.francois@modusvivendi-be.org

Charte de la réduction des risques

Préambule

Cette charte a pour objectif de constituer le socle conceptuel de toute démarche pouvant se réclamer de la réduction des risques liés à l’usage de drogues en Communauté française de Belgique. A ce titre, les signataires de la présente s’engagent à en respecter l’esprit et les termes dans leurs interventions relatives à l’usage de drogues. Cette charte a été élaborée sur l’initiative de Modus Vivendi asbl, dont l’objet social est la prévention du sida et la réduction des autres risques liés à l’usage de drogues en Communauté française. Elle a fait l’objet d’une concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur socio-sanitaire concernés par la problématique.

Définition

La réduction des risques est une stratégie de santé publique qui vise à prévenir les dommages liés à l’utilisation de « drogues». La réduction des risques concerne tous les usages, qu’ils soient expérimentaux, récréatifs, ponctuels, abusifs ou inscrits dans une dépendance. La réduction des risques peut également s’adresser aux personnes qui s’apprêtent à consommer une drogue pour la première fois. Les risques principalement associés aux drogues sont les risques de dépendance, de lésions somatiques et les risques psychosociaux. Ils peuvent avoir pour conséquences une morbidité, une mortalité et une exclusion sociale que les stratégies de réduction des risques se proposent de réduire. Cette approche s’inscrit dans une démarche de promotion de la santé physique, mentale et sociale. La réduction des risques se distingue de la prévention de l’usage et des traitements, dont elle se veut complémentaire. En effet si les traitements ont pour objectif un changement d’ordre sanitaire et / ou psychosocial, si la prévention a pour objectif de diminuer l’incidence de l’usage de drogues dans la population, la réduction des risques, quant à elle, a pour objet de réduire les risques et de prévenir les dommages que l’usage de drogues peut occasionner chez les personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas s’abstenir d’en consommer.

Enjeux de la réduction des risques

Les épidémies du sida et des hépatites ont démontré qu’il était urgent d’aborder l’usage de drogues en termes de santé. En conséquence, la réduction des risques se propose de promouvoir la santé, le bien être, la dignité et la citoyenneté des usagers de drogues. Cette approche socio-sanitaire de l’usage de drogues est parfois en tension avec d’autres enjeux, notamment sécuritaires.

Les constats

Une société sans drogues n’existe pasOn ne connaît pas d’exemple d’une seule société humaine qui n’ait pas eu recours à une drogue ou à un psychotrope quelconque. Il y a et il y aura toujours des personnes qui expérimentent, usent, voire abusent de drogues. Néanmoins l’usage abusif de masse semble être typique du monde contemporain, ce qui soulève des questions légitimes de santé publique. Ce constat, sans écarter le débat sur la causalité de l’usage et de l’abus de drogues, doit inspirer des stratégies de réduction de risques conçues dans une logique de santé publique.Le risque zéro n’existe pasToutes les activités humaines comportent des risques qu’il est possible de réduire mais non de supprimer. La prise de risque fait partie intégrante de l’existence. Une vie sans risque est impossible. Personne ne peut s’y soustraire, ni l’usager de drogues, ni les intervenants.La notion de risque est relativeMême s’ils adoptent certains comportements à risque (consommer une drogue, se l’injecter au risque de contracter une infection virale, s’exposer à une overdose…), les usagers de drogues ne sont pas prêts à tout risquer. La plupart des usagers de drogues témoignent d’un intérêt pour les modes de consommation à moindre risque.La prohibition des drogues maximalise les risquesLa prohibition contraint l’usager de drogues à la clandestinité, créant ainsi les conditions d’une consommation risquée. Il faut donc prendre acte du fait qu’il est contre-productif de criminaliser les usagers de drogues. En effet, la prévention de l’usage de drogues ou l’assistance des usagers problématiques est entravée par cette criminalisation, qui a pour conséquence d’augmenter la marginalisation et la criminalisation dont souffrent déjà certains usagers de drogues.Une information objective n’est pas incitatriceUne information claire, crédible, objective et accessible sur les risques associés à l’usage de drogues n’a pas pour effet une incitation à l’usage de drogues, quand elle s’adresse à des personnes en situation de consommation. Il en va de même pour la mise à disposition de moyens de consommer des drogues à moindres risques.

Les valeurs

Reconnaître l’usager de drogues comme une personne à part entièreLa réduction des risques reconnaît l’usager de drogues avant tout comme une personne, avec sa dignité, son humanité. L’usage de drogues et la prise de risques associée peuvent avoir un sens pour la personne, même si ce sens lui échappe.Ne pas juger la consommation de droguesEn tant que professionnels de l’aide sociale et de la santé, nous respectons l’usager de drogues dans ses choix et décisions en ce qui concerne la consommation de drogues. Il ne nous appartient pas de poser un jugement moral sur la consommation des personnes.Reconnaître des finalités propres à la réduction des risquesLes objectifs de la réduction des risques liés à l’usage des drogues, et en particulier la prévention du sida et des hépatites, ne doivent pas être confondus avec la prévention de l’usage de drogues. La prévention, le traitement et la réduction des risques concourent ensemble à la promotion de la santé de la population en général et des usagers de drogues en particulier. Pragmatique, la réduction des risques intervient auprès des usagers de drogues, à tous les stades de leur consommation, de ses pratiques et de son insertion sociale. Les objectifs de la réduction des risques ne sont pas subordonnés à ceux de l’abstinence, du traitement ou de la répression de la criminalité.Affirmer le droit de l’usager de drogues à la participation socialeEn dépit du statut illégal de certains de ses comportements, comme tout individu, l’usager de drogues a droit à la participation sociale, à la santé, à l’éducation, au travail, au respect. Pour autant que les moyens leur en soient donnés, la plupart des usagers de drogues sont capables d’agir de manière responsable vis-à-vis d’eux-mêmes et d’autrui, peuvent être acteurs de la société et de la réduction des risques liés à l’usage de drogues. Il n’y aurait, par exemple, pas d’échange de seringues sans la participation responsable des usagers de drogues.

Principes d’intervention

Ne pas banaliser l’usage de droguesLes interventions de réduction des risques ne visent ni à encourager ni à décourager l’usage de drogues. La réduction des risques se préoccupe de ne pas banaliser le recours aux drogues.Donner aux usagers de drogues les moyens de réduire les risquesLa réduction des risques s’attache à rendre accessible l’information sur les risques et les manières de les réduire et, au-delà, à procurer des outils pratiques tels que matériel stérile d’injection, préservatifs, analyse scientifique de substances, traitements de substitution, etc.Encourager les prises de responsabilité des usagers de droguesLes interventions de réduction des risques visent à permettre aux usagers de drogues de s’approprier les moyens et outils afin de réduire les risques pour eux-mêmes, leur entourage et la société. Elles soutiennent la création et le développement d’associations d’auto-support.Aller à la rencontre de l’usager de drogues dans son milieu de vieLa rencontre des usagers de drogues est activement recherchée par les intervenants de réduction des risques. Ils privilégient l’approche « de proximité » c’est à dire l’intervention dans les lieux de vie mêmes des usagers de drogues, en rue, en prison, au travail, en milieu festif, etc.Faire participer les usagers de droguesLes interventions de réduction des risques se développent sur base de l’articulation entre le savoir scientifique, les connaissances tirées de l’expérience des usagers de drogues et leurs préoccupations. Ainsi, nous considérons comme essentiel le partenariat avec des usagers de drogues à tous les stades des interventions, depuis leur élaboration jusqu’à leur évaluation.Faire évoluer les représentations sociales sur les usagers de droguesL’usager de drogues véhicule généralement une image négative, relayée, entretenue, amplifiée voire générée par certains médias et discours politiques: asocial, dangereux, hors-la-loi, malade, etc. Ces représentations sociales négatives entretiennent la stigmatisation et l’exclusion des usagers de drogues. Renforçant ainsi les pratiques clandestines de ces derniers, elles restreignent l’accessibilité aux dispositifs socio-sanitaires et donc contribuent à augmenter les risques. Au défi de ces représentations sociales dominantes, la réduction des risques fait valoir la dignité des usagers de drogues tant auprès de publics spécifiques, tels que le monde politique, le monde associatif, les pharmaciens, les médecins, etc., qu’auprès du grand public.Sensibiliser les professionnels de différents horizons aux interventionsLes interventions de réduction des risques visent à associer dans nos interventions toutes les personnes en contact ou susceptibles d’être en contact avec des usagers de drogues (pharmaciens, employés communaux, agents pénitentiaires, agents de protection de l’environnement, agents de police…).Développer une réflexion et une évaluation constantesLa dimension expérimentale du champ de la réduction des risques et les questions éthiques qu’elle soulève, imposent une évaluation constante des interventions, des pratiques et des besoins ainsi qu’une recherche sur les objectifs et les méthodes.

Entendus comme toutes substances – licites ou illicites – modifiant le psychisme

Au sens large : sur les produits psychotropes, les IST/Sida, la contraception, le retour à domicile, etc.

Par exemple, le label « Quality Nights » est un label de qualité de soirée proposé aux lieux festifs qui s’engagent en retour à mettre en place minimum 6 critères. Pour en savoir plus : https://www.qualitynights.be.

Dans ce document, le terme « drogue » doit être entendu comme toute substance psychoactive, licite ou illicite, pouvant provoquer des dommages pour la santé mentale, physique et sociale, susceptible d’un usage abusif et pouvant ou non faire l’objet d’une dépendance.

milles pourraient intervenir en fonction de leurs moyens et que la Clinique Saint-Pierre ainsi que les Mutualités chrétiennes acceptaient d’investir un montant équivalent. Mais c’était insuffisant pour un projet estimé à 2 millions d’€. A la faveur d’une série de consultations, nous avons décidé de nous orienter vers le modèle du Community Land Trust où la propriété du sol est séparée de celle du bâti

milles pourraient intervenir en fonction de leurs moyens et que la Clinique Saint-Pierre ainsi que les Mutualités chrétiennes acceptaient d’investir un montant équivalent. Mais c’était insuffisant pour un projet estimé à 2 millions d’€. A la faveur d’une série de consultations, nous avons décidé de nous orienter vers le modèle du Community Land Trust où la propriété du sol est séparée de celle du bâti

savoir, de la connaissance, pour se débrouiller dans la vie », indique Agnès Claes, ancienne directrice. Des informations qui peuvent concerner le système de soins, la manière dont fonctionne le corps humain, les facteurs de risque face à certaines maladies, sont transmises à travers l’organisation de ces espaces-temps. Ces démarches s’appuient généralement sur des outils didactiques adaptés au niveau de maîtrise de la langue. Un certain nombre sont conçus par l’association elle-même.En 1988, un dispositif d’éducation pour la santé est organisé en Belgique francophone grâce aux arrêtés de l’Exécutif de la Communauté française. L’un d’entre eux concerne le subventionnement de services aux éducateurs pour la santé. Cultures et Santé est agréée dans ce cadre en 1991. Après une décennie d’expérience dans ce domaine, l’asbl fournit dès lors un soutien aux relais dans leurs démarches éducatives. En 1993, elle fixe son approche dans un livre, Le guide de l’animation santé, qui propose des clés pour mener à bien une animation se basant sur les préoccupations et contraintes des participants.Cultures et Santé participe à ce passage d’une approche de transmission d’informations sur la santé à un positionnement éducatif moins vertical. Il s’agit moins de parler aux personnes de leur santé et de ses implications que de mettre en place les moyens qui leur permettent de poser elles-mêmes une réflexion sur la santé et sur ce qui la détermine. L’animateur se détache d’un rôle de façonnage pour prendre une posture de dialogue et de mise en lien.

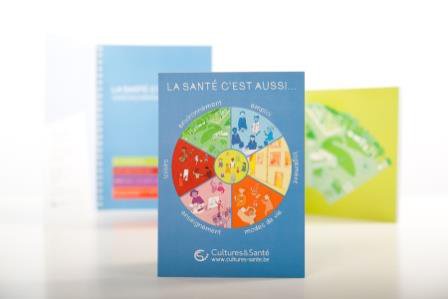

savoir, de la connaissance, pour se débrouiller dans la vie », indique Agnès Claes, ancienne directrice. Des informations qui peuvent concerner le système de soins, la manière dont fonctionne le corps humain, les facteurs de risque face à certaines maladies, sont transmises à travers l’organisation de ces espaces-temps. Ces démarches s’appuient généralement sur des outils didactiques adaptés au niveau de maîtrise de la langue. Un certain nombre sont conçus par l’association elle-même.En 1988, un dispositif d’éducation pour la santé est organisé en Belgique francophone grâce aux arrêtés de l’Exécutif de la Communauté française. L’un d’entre eux concerne le subventionnement de services aux éducateurs pour la santé. Cultures et Santé est agréée dans ce cadre en 1991. Après une décennie d’expérience dans ce domaine, l’asbl fournit dès lors un soutien aux relais dans leurs démarches éducatives. En 1993, elle fixe son approche dans un livre, Le guide de l’animation santé, qui propose des clés pour mener à bien une animation se basant sur les préoccupations et contraintes des participants.Cultures et Santé participe à ce passage d’une approche de transmission d’informations sur la santé à un positionnement éducatif moins vertical. Il s’agit moins de parler aux personnes de leur santé et de ses implications que de mettre en place les moyens qui leur permettent de poser elles-mêmes une réflexion sur la santé et sur ce qui la détermine. L’animateur se détache d’un rôle de façonnage pour prendre une posture de dialogue et de mise en lien. Il s’agit désormais de mener les actions pour améliorer la santé dans la durée en envisageant les multiples responsabilités et en suscitant la mise en œuvre de stratégies à plusieurs niveaux : auprès des individus (éducation), auprès des communautés et de leurs milieux de vie (démarches collectives et environnementales) et auprès des décideurs (santé dans toutes les politiques). C’est à ce moment que Cultures et Santé engage une réflexion interne et modifie son objet social. Elle donne au mot cultures un nouveau sens comme l’explique Jacques Morel, ancien administrateur délégué : « Dans la mesure où l’histoire de Cultures&Santé avait été centrée sur l’éducation pour la santé et l’immigration, cette réflexion en équipe nous a permis d’élargir notre lecture du mot cultures. Nous avons davantage pris en compte les cultures issues du milieu social (culture bourgeoise, culture populaire) et l’ensemble des déterminants culturels de la santé. »Un des chantiers sur lequel se penche l’asbl est justement celui d’ancrer une culture de promotion de la santé pas assez développée dans les secteurs concernés (de près ou de loin) par la santé. Créé à la fin des années 2000, un support pédagogique mettant en évidence les déterminants non-médicaux de la santé (emploi, enseignement, logement…) symbolise cette démarche : « La santé c’est aussi… a été un véritable élément déclencheur. À partir de ce moment-là, nous sommes allés plus facilement à la rencontre d’acteurs venant de différents secteurs qui reconnaissaient la légitimité de notre outil. » Ces mots sont ceux de Marjolaine Lonfils, ancienne directrice adjointe, qui a participé à ce mouvement encourageant les interventions en dehors du secteur du soin (alphabétisation, insertion socioprofessionnelle, CPAS…) et en amont des problématiques de santé, indispensables pour tendre vers plus d’équité en santé.

Il s’agit désormais de mener les actions pour améliorer la santé dans la durée en envisageant les multiples responsabilités et en suscitant la mise en œuvre de stratégies à plusieurs niveaux : auprès des individus (éducation), auprès des communautés et de leurs milieux de vie (démarches collectives et environnementales) et auprès des décideurs (santé dans toutes les politiques). C’est à ce moment que Cultures et Santé engage une réflexion interne et modifie son objet social. Elle donne au mot cultures un nouveau sens comme l’explique Jacques Morel, ancien administrateur délégué : « Dans la mesure où l’histoire de Cultures&Santé avait été centrée sur l’éducation pour la santé et l’immigration, cette réflexion en équipe nous a permis d’élargir notre lecture du mot cultures. Nous avons davantage pris en compte les cultures issues du milieu social (culture bourgeoise, culture populaire) et l’ensemble des déterminants culturels de la santé. »Un des chantiers sur lequel se penche l’asbl est justement celui d’ancrer une culture de promotion de la santé pas assez développée dans les secteurs concernés (de près ou de loin) par la santé. Créé à la fin des années 2000, un support pédagogique mettant en évidence les déterminants non-médicaux de la santé (emploi, enseignement, logement…) symbolise cette démarche : « La santé c’est aussi… a été un véritable élément déclencheur. À partir de ce moment-là, nous sommes allés plus facilement à la rencontre d’acteurs venant de différents secteurs qui reconnaissaient la légitimité de notre outil. » Ces mots sont ceux de Marjolaine Lonfils, ancienne directrice adjointe, qui a participé à ce mouvement encourageant les interventions en dehors du secteur du soin (alphabétisation, insertion socioprofessionnelle, CPAS…) et en amont des problématiques de santé, indispensables pour tendre vers plus d’équité en santé.

Actuellement, une vingtaine d’associations et d’institutions bruxelloises sont engagées, soit dans le cadre des Stratégies concertées de lutte contre les MGF, ou depuis la mise en place d’une coordination spécifique bruxelloise. Toutes structures en lien avec des communautés concernées par les MGF, ou intéressées par la santé sexuelle des femmes migrantes et les violences de genre, sont les bienvenues pour rejoindre le réseau. Pour ce faire, il suffit de remplir une simple feuille d’adhésion, disponible sur le site des Stratégies concertées MGF.Les activités du réseau SC-MGF ont toujours été ouvertes à tou.te.s et le réseau dépasse largement ses membres officiels. Ainsi, de nombreuses structures partenaires ou professionnel.le.s participent aux ateliers et aux rencontres, telles que l’Assemblée annuelle qui a lieu chaque début d’année depuis maintenant 3 ans. En 2018, c’est plus de 70 personnes, venues de Bruxelles et de Wallonie (et même de Flandre) qui se sont rassemblées pour échanger des informations en plénière et participer à des ateliers afin de discuter de thèmes spécifiques tels que : les idées reçues autour des MGF, comment aborder la question des MGF avec une femme pour la première fois, et le développement psycho-sexuel des enfants. Bien que la Concertation bruxelloise mettra en place des activités spécifiques pour les membres et partenaires de la région, nous continuerons à organiser les assemblées annuelles du réseau global SC-MGF, afin de permettre la rencontre entre les acteurs bruxellois et wallons de tous secteurs.

Actuellement, une vingtaine d’associations et d’institutions bruxelloises sont engagées, soit dans le cadre des Stratégies concertées de lutte contre les MGF, ou depuis la mise en place d’une coordination spécifique bruxelloise. Toutes structures en lien avec des communautés concernées par les MGF, ou intéressées par la santé sexuelle des femmes migrantes et les violences de genre, sont les bienvenues pour rejoindre le réseau. Pour ce faire, il suffit de remplir une simple feuille d’adhésion, disponible sur le site des Stratégies concertées MGF.Les activités du réseau SC-MGF ont toujours été ouvertes à tou.te.s et le réseau dépasse largement ses membres officiels. Ainsi, de nombreuses structures partenaires ou professionnel.le.s participent aux ateliers et aux rencontres, telles que l’Assemblée annuelle qui a lieu chaque début d’année depuis maintenant 3 ans. En 2018, c’est plus de 70 personnes, venues de Bruxelles et de Wallonie (et même de Flandre) qui se sont rassemblées pour échanger des informations en plénière et participer à des ateliers afin de discuter de thèmes spécifiques tels que : les idées reçues autour des MGF, comment aborder la question des MGF avec une femme pour la première fois, et le développement psycho-sexuel des enfants. Bien que la Concertation bruxelloise mettra en place des activités spécifiques pour les membres et partenaires de la région, nous continuerons à organiser les assemblées annuelles du réseau global SC-MGF, afin de permettre la rencontre entre les acteurs bruxellois et wallons de tous secteurs.

Quand on parle de contextes de consommation, on fait aussi référence à « & société » dans notre nom. Il nous a semblé important de l’ajouter pour traduire notre volonté de travailler à l’échelle de l’ensemble de la société et souligner que chacun a sa responsabilité face à la question. Pas seulement les jeunes. Pas seulement les parents face au jeune. Mais les décideurs, les acteurs politiques, les médias, l’ensemble des citoyens… Sensibiliser, interpeller sur les politiques publiques, les législations, faire remonter nos préoccupations… Rapidement, nous nous sommes dit au sein du groupe que notre point fort était de construire ensemble un plaidoyer et de mener un travail de lobbying aux niveaux médiatiques, législatifs, politiques pour influencer les environnements liés aux consommations. Ensemble, nous avons un poids et des ressources que nous n’avons pas isolément, chacun de notre côté. A plusieurs et au départ de nos terrains respectifs qui rassemblent différents lieux de vie du jeune, nous pouvons agir plus haut.Il y a un flou artistique en matière de législation sur le sujet (par exemple, la définition des « spiritueux » n’est pas claire et peu connue). Nous sommes régulièrement interpellés par des parents ou des adultes-relais qui se questionnent sur les législations en vigueur et la manière de les interpréter. Toutes ces questions nourrissent et renforcent notre plaidoyer.On attache beaucoup d’importance et le temps nécessaire à trouver un consensus sur la position que l’on porte, c’est un aspect primordial pour faire « front commun ». Cela nous a permis par exemple d’établir 9 revendications (voir encadré), portées intégralement par l’ensemble des partenaires.ES : Qu’en est-il des résultats attendus ? Y a-t-il déjà eu des batailles remportées au niveau du plaidoyer ? ASP : Au niveau du travail sur les représentations, c’est toujours très compliqué à évaluer, les indicateurs sont difficiles à construire. Nous attendons que les médias et la société en général fassent part d’une vision plus fine et plus complexifiée de la thématique. Nous devons nous attacher à construire et élaborer plus d’indicateurs pour évaluer ces éléments.En ce qui concerne la législation et les contextes, les résultats attendus sont plus précis et concrets, en partant de nos 9 revendications (voir ci-après), comme la suppression de la publicité pour l’alcool qui peut être facilement évaluée (« est-on arrivé à cet objectif ou non ? »).Tout ce travail prend du temps mais nous percevons une évolution positive. Depuis quelques années, de plus en plus de politiciens s’adressent à nous pour des questions, des recommandations, des avis, des questions parlementaires… Toute l’expertise du Groupe est reconnue. Nous avons l’impression qu’ils sont beaucoup plus enclins maintenant à débattre du sujet alors qu’il y a quelques années encore, il n’était même pas mis sur la table. L’alcool reste cependant une manne financière de poids, certains partis restent plus frileux que d’autres sur des questions telles que la publicité.ES : Qui sont les membres du réseau ? Y a-t-il eu des nouveaux venus ? ASP : Aujourd’hui, le Groupe se compose de 12 partenaires issus du secteur assuétudes (Infor Drogues, RAPID et La Citadelle), du secteur Jeunesse (les Scouts, le Conseil de la Jeunesse, Jeunesse & Santé, Latitude Jeunes), du secteur santé (Univers Santé et Prospective Jeunesse), du secteur parents avec La Ligue des Familles. Question Santé et Modus Vivendi nous ont rejoint dernièrement. Chaque nouvelle demande de rejoindre le réseau est étudiée pour voir la plus-value par rapport aux membres déjà présents.Pour l’instant, le secteur scolaire, pourtant incontournable dans la vie d’un jeune, n’est pas représenté au sein du Groupe. Certains des membres du réseau sont en contact avec ce secteur mais c’est compliqué de le représenter car il se compose lui-même de différents réseaux. De plus, il faut rester prudent dans le nombre de membres, afin de garder un fonctionnement efficace et optimal.Le milieu sportif par exemple, est un autre secteur concerné par la consommation d’alcool (pensons aux 3èmes mi-temps). Mais nous pouvons également solliciter ces secteurs sans pour autant qu’ils intègrent forcément le groupe. Enfin, nous encourageons toute association à cosigner nos revendications et à soutenir ainsi le réseau.ES : Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment « fonctionne » le réseau Jeunes, alcool & société ? ASP : Univers santé est le pilote du groupe porteur depuis le départ. Mais nous remettons régulièrement ce mandat en question pour être certains que cela convient encore à tous les membres.Nous sommes la cheville-ouvrière en quelque sorte. Tous les membres du réseau nous alimentent en continu et travaillent au plaidoyer, mais il y a un travail de veille, de planification des réunions, de rapports à faire. La gestion et la mise à jour du site web –

Quand on parle de contextes de consommation, on fait aussi référence à « & société » dans notre nom. Il nous a semblé important de l’ajouter pour traduire notre volonté de travailler à l’échelle de l’ensemble de la société et souligner que chacun a sa responsabilité face à la question. Pas seulement les jeunes. Pas seulement les parents face au jeune. Mais les décideurs, les acteurs politiques, les médias, l’ensemble des citoyens… Sensibiliser, interpeller sur les politiques publiques, les législations, faire remonter nos préoccupations… Rapidement, nous nous sommes dit au sein du groupe que notre point fort était de construire ensemble un plaidoyer et de mener un travail de lobbying aux niveaux médiatiques, législatifs, politiques pour influencer les environnements liés aux consommations. Ensemble, nous avons un poids et des ressources que nous n’avons pas isolément, chacun de notre côté. A plusieurs et au départ de nos terrains respectifs qui rassemblent différents lieux de vie du jeune, nous pouvons agir plus haut.Il y a un flou artistique en matière de législation sur le sujet (par exemple, la définition des « spiritueux » n’est pas claire et peu connue). Nous sommes régulièrement interpellés par des parents ou des adultes-relais qui se questionnent sur les législations en vigueur et la manière de les interpréter. Toutes ces questions nourrissent et renforcent notre plaidoyer.On attache beaucoup d’importance et le temps nécessaire à trouver un consensus sur la position que l’on porte, c’est un aspect primordial pour faire « front commun ». Cela nous a permis par exemple d’établir 9 revendications (voir encadré), portées intégralement par l’ensemble des partenaires.ES : Qu’en est-il des résultats attendus ? Y a-t-il déjà eu des batailles remportées au niveau du plaidoyer ? ASP : Au niveau du travail sur les représentations, c’est toujours très compliqué à évaluer, les indicateurs sont difficiles à construire. Nous attendons que les médias et la société en général fassent part d’une vision plus fine et plus complexifiée de la thématique. Nous devons nous attacher à construire et élaborer plus d’indicateurs pour évaluer ces éléments.En ce qui concerne la législation et les contextes, les résultats attendus sont plus précis et concrets, en partant de nos 9 revendications (voir ci-après), comme la suppression de la publicité pour l’alcool qui peut être facilement évaluée (« est-on arrivé à cet objectif ou non ? »).Tout ce travail prend du temps mais nous percevons une évolution positive. Depuis quelques années, de plus en plus de politiciens s’adressent à nous pour des questions, des recommandations, des avis, des questions parlementaires… Toute l’expertise du Groupe est reconnue. Nous avons l’impression qu’ils sont beaucoup plus enclins maintenant à débattre du sujet alors qu’il y a quelques années encore, il n’était même pas mis sur la table. L’alcool reste cependant une manne financière de poids, certains partis restent plus frileux que d’autres sur des questions telles que la publicité.ES : Qui sont les membres du réseau ? Y a-t-il eu des nouveaux venus ? ASP : Aujourd’hui, le Groupe se compose de 12 partenaires issus du secteur assuétudes (Infor Drogues, RAPID et La Citadelle), du secteur Jeunesse (les Scouts, le Conseil de la Jeunesse, Jeunesse & Santé, Latitude Jeunes), du secteur santé (Univers Santé et Prospective Jeunesse), du secteur parents avec La Ligue des Familles. Question Santé et Modus Vivendi nous ont rejoint dernièrement. Chaque nouvelle demande de rejoindre le réseau est étudiée pour voir la plus-value par rapport aux membres déjà présents.Pour l’instant, le secteur scolaire, pourtant incontournable dans la vie d’un jeune, n’est pas représenté au sein du Groupe. Certains des membres du réseau sont en contact avec ce secteur mais c’est compliqué de le représenter car il se compose lui-même de différents réseaux. De plus, il faut rester prudent dans le nombre de membres, afin de garder un fonctionnement efficace et optimal.Le milieu sportif par exemple, est un autre secteur concerné par la consommation d’alcool (pensons aux 3èmes mi-temps). Mais nous pouvons également solliciter ces secteurs sans pour autant qu’ils intègrent forcément le groupe. Enfin, nous encourageons toute association à cosigner nos revendications et à soutenir ainsi le réseau.ES : Pouvez-vous nous expliquer concrètement comment « fonctionne » le réseau Jeunes, alcool & société ? ASP : Univers santé est le pilote du groupe porteur depuis le départ. Mais nous remettons régulièrement ce mandat en question pour être certains que cela convient encore à tous les membres.Nous sommes la cheville-ouvrière en quelque sorte. Tous les membres du réseau nous alimentent en continu et travaillent au plaidoyer, mais il y a un travail de veille, de planification des réunions, de rapports à faire. La gestion et la mise à jour du site web –  Supprimer la publicité pour les produits alcoolisés

Supprimer la publicité pour les produits alcoolisés Clarifier et simplifier la loi

Clarifier et simplifier la loi Renforcer structurellement l’éducation, la prévention et la réduction des risques

Renforcer structurellement l’éducation, la prévention et la réduction des risques Dépénaliser l’apprentissage parental

Dépénaliser l’apprentissage parental Créer un Conseil fédéral de la publicité

Créer un Conseil fédéral de la publicité Rendre l’eau gratuite dans l’Horéca

Rendre l’eau gratuite dans l’Horéca Obliger l’étiquetage nutritionnel sur les boissons alcoolisées

Obliger l’étiquetage nutritionnel sur les boissons alcoolisées Découpler la publicité alcool des espaces de campagnes de prévention sur les médias publics

Découpler la publicité alcool des espaces de campagnes de prévention sur les médias publics  Modifier le slogan actuel sur les publicités pour les produits alcoolisés

Modifier le slogan actuel sur les publicités pour les produits alcoolisés

ES : Pourquoi ce public cible ?Le public des adultes actifs est celui le plus mis sous pression dans notre société : travailleur, époux.se, parent, aidant proche … les 30-55 ans sont souvent pris en étaux entre ces différents rôles et le sacro-saint impératif d’être performant sur tous les fronts. Il reste peu de temps pour soi-même, et il est facile de perdre pied si l’on n’y prend pas garde.ES : Vous avez aussi développé toute une offre d’activités, de quel type ? Pourquoi ?Eveiller la conscience des gens sur leur possible état de déséquilibre est une première étape. La seconde est de leurs proposer des outils pour se sortir de l’engrenage. Chacun est différent, c’est pourquoi certains travailleront plus « en solo » sur base de lectures théoriques, ou en testant chez eux nos différentes « solutions bien-être ». Pour d’autres, c’est sortir de chez soi, suivre un cours ou expérimenter une technique en groupe qui sera le plus efficace et le plus motivant. L’aspect collectif est important pour le bien-être : un réseau social assez fourni est un facteur de protection.Nous voulions également proposer des activités de développement personnel proches des gens, c’est pourquoi nous essayons de couvrir tout le territoire de la région wallonne et Bruxelles.Enfin, nous travaillons avec des professionnels certifiés dans leur domaine, qui ont fait leurs preuves, et à un coût faible voire nul : ceci garantit un accès pour tous à des activités bien-être de qualité. Depuis le début du projet, nous avons proposé plus de 300 activités (conférences, ateliers, cours, découvertes, évènements… tous sous le signe du bien-être).ES : Vous travaillez aussi via les réseaux sociaux, pourquoi ce choix ?Nous nous sommes questionnés un assez long moment au sujet d’une présence sur les réseaux sociaux. Nous avons finalement décidé d’investir dans Facebook, prioritairement dans le but de faire connaître le programme et de lancer le site internet. Mais nous nous sommes vite rendus compte que le public qui nous suit sur la page Facebook (plus de 6300 fans à l’heure actuelle) n’est pas le public du site internet : sur Facebook, l’information va droit au but, elle capte l’attention, elle « titille » la conscience. Il s’agit d’ouvrir une petite parenthèse dans la journée, pour penser aussi à soi. D’un autre côté, les informations du site internet sont plus complètes, elles vont en profondeur. Vidéos, articles fouillés, pistes de solution détaillées… Elles invitent davantage à s’installer et à prendre du temps pour soi.Et puis, il y a tant d’infos sur internet qu’il faut aller chercher les gens où ils sont, être plus proches d’eux, attirer directement leur attention, ce qui n’est pas facile quand on traite de la santé (et encore moins si l’on parle de santé MENTALE). Faire de la promotion de la santé via les réseaux sociaux permet davantage cette présence, à moindre frais.

ES : Pourquoi ce public cible ?Le public des adultes actifs est celui le plus mis sous pression dans notre société : travailleur, époux.se, parent, aidant proche … les 30-55 ans sont souvent pris en étaux entre ces différents rôles et le sacro-saint impératif d’être performant sur tous les fronts. Il reste peu de temps pour soi-même, et il est facile de perdre pied si l’on n’y prend pas garde.ES : Vous avez aussi développé toute une offre d’activités, de quel type ? Pourquoi ?Eveiller la conscience des gens sur leur possible état de déséquilibre est une première étape. La seconde est de leurs proposer des outils pour se sortir de l’engrenage. Chacun est différent, c’est pourquoi certains travailleront plus « en solo » sur base de lectures théoriques, ou en testant chez eux nos différentes « solutions bien-être ». Pour d’autres, c’est sortir de chez soi, suivre un cours ou expérimenter une technique en groupe qui sera le plus efficace et le plus motivant. L’aspect collectif est important pour le bien-être : un réseau social assez fourni est un facteur de protection.Nous voulions également proposer des activités de développement personnel proches des gens, c’est pourquoi nous essayons de couvrir tout le territoire de la région wallonne et Bruxelles.Enfin, nous travaillons avec des professionnels certifiés dans leur domaine, qui ont fait leurs preuves, et à un coût faible voire nul : ceci garantit un accès pour tous à des activités bien-être de qualité. Depuis le début du projet, nous avons proposé plus de 300 activités (conférences, ateliers, cours, découvertes, évènements… tous sous le signe du bien-être).ES : Vous travaillez aussi via les réseaux sociaux, pourquoi ce choix ?Nous nous sommes questionnés un assez long moment au sujet d’une présence sur les réseaux sociaux. Nous avons finalement décidé d’investir dans Facebook, prioritairement dans le but de faire connaître le programme et de lancer le site internet. Mais nous nous sommes vite rendus compte que le public qui nous suit sur la page Facebook (plus de 6300 fans à l’heure actuelle) n’est pas le public du site internet : sur Facebook, l’information va droit au but, elle capte l’attention, elle « titille » la conscience. Il s’agit d’ouvrir une petite parenthèse dans la journée, pour penser aussi à soi. D’un autre côté, les informations du site internet sont plus complètes, elles vont en profondeur. Vidéos, articles fouillés, pistes de solution détaillées… Elles invitent davantage à s’installer et à prendre du temps pour soi.Et puis, il y a tant d’infos sur internet qu’il faut aller chercher les gens où ils sont, être plus proches d’eux, attirer directement leur attention, ce qui n’est pas facile quand on traite de la santé (et encore moins si l’on parle de santé MENTALE). Faire de la promotion de la santé via les réseaux sociaux permet davantage cette présence, à moindre frais. Le site de JPAAM propose plusieurs portes d’entrée, toutes axées sur la vie quotidienne des personnes actives :

Le site de JPAAM propose plusieurs portes d’entrée, toutes axées sur la vie quotidienne des personnes actives :

Le temps aussi a été un frein. En 2017, nous étions une équipe de 4-5 personnes mais pas à temps plein sur le projet, ainsi que deux personnes de la VAD. Cette année nous sommes un petit peu moins, 2-3 personnes mais nous avons travaillé sur les bases de l’an dernier.ES : A l’inverse, y-a-t-il eu des éléments facilitateurs ?Le fait que tout au long de la campagne on suive le même fil rouge : « le fun ». La campagne est fun, attrayante, on a un le sourire quand on parcourt les différentes étapes du site ! Nous ne voulions souligner que les éléments positifs, enthousiasmer les gens à participer. A titre personnel, j’ai toujours dit que je voulais que cette campagne ait la notoriété d’une campagne BOB. Le bureau d’étude Profact a fait une enquête de façon tout à fait spontanée : sur un échantillon de 1 150 belges, 95% ont entendus parler de Tournée Minérale… Après une seule vague de communication, avoir ce taux de notoriété, je ne l’ai jamais vu !

Le temps aussi a été un frein. En 2017, nous étions une équipe de 4-5 personnes mais pas à temps plein sur le projet, ainsi que deux personnes de la VAD. Cette année nous sommes un petit peu moins, 2-3 personnes mais nous avons travaillé sur les bases de l’an dernier.ES : A l’inverse, y-a-t-il eu des éléments facilitateurs ?Le fait que tout au long de la campagne on suive le même fil rouge : « le fun ». La campagne est fun, attrayante, on a un le sourire quand on parcourt les différentes étapes du site ! Nous ne voulions souligner que les éléments positifs, enthousiasmer les gens à participer. A titre personnel, j’ai toujours dit que je voulais que cette campagne ait la notoriété d’une campagne BOB. Le bureau d’étude Profact a fait une enquête de façon tout à fait spontanée : sur un échantillon de 1 150 belges, 95% ont entendus parler de Tournée Minérale… Après une seule vague de communication, avoir ce taux de notoriété, je ne l’ai jamais vu !

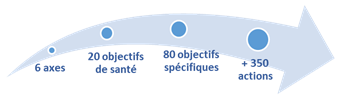

Les actions proposées dans la partie II du Plan souhaitent couvrir les différents milieux de vie dans lesquels il est opportun d’agir et rencontrer les besoins du « grand public » et de certains publics cibles. Ces milieux de vie et ces publics sont divers et les propositions d’actions reprises sont dès lors non-exhaustives et seront amenées à évoluer en suivant le caractère dynamique du Plan.Les actions du Plan sont en majorité issues d’actions existantes mais il faut souligner que de nombreux acteurs ont vu dans le Plan l’opportunité de créer, d’innover et aussi de renforcer et de pallier certains manques ressentis actuellement en Wallonie en termes de prévention et de promotion de la santé. Nous pouvons citer en exemple l’indispensable mise en réseau des acteurs, le renforcement des compétences des professionnels et l’implication des bénéficiaires et de leurs aidants proches dans les actions.Soulignons aussi que cette proposition aborde les compétences santé de la Région wallonne, mais s’inscrit d’emblée dans une vision intersectorielle, via la mobilisation de toutes les compétences concernées au niveau de la Région, mais aussi aux niveaux communautaire et fédéral.

Les actions proposées dans la partie II du Plan souhaitent couvrir les différents milieux de vie dans lesquels il est opportun d’agir et rencontrer les besoins du « grand public » et de certains publics cibles. Ces milieux de vie et ces publics sont divers et les propositions d’actions reprises sont dès lors non-exhaustives et seront amenées à évoluer en suivant le caractère dynamique du Plan.Les actions du Plan sont en majorité issues d’actions existantes mais il faut souligner que de nombreux acteurs ont vu dans le Plan l’opportunité de créer, d’innover et aussi de renforcer et de pallier certains manques ressentis actuellement en Wallonie en termes de prévention et de promotion de la santé. Nous pouvons citer en exemple l’indispensable mise en réseau des acteurs, le renforcement des compétences des professionnels et l’implication des bénéficiaires et de leurs aidants proches dans les actions.Soulignons aussi que cette proposition aborde les compétences santé de la Région wallonne, mais s’inscrit d’emblée dans une vision intersectorielle, via la mobilisation de toutes les compétences concernées au niveau de la Région, mais aussi aux niveaux communautaire et fédéral.