Le 30 Déc 20

Publié dans la catégorie :

Des millions d’élèves investissent beaucoup de temps à jouer à des jeux en ligne. Pourquoi ne pas utiliser ces jeux pour leur faire adopter des comportements responsables?

Le monde des jeux numériques pourrait en effet aider les jeunes à développer leur autonomie et leur compréhension des relations de cause à effet, surtout en ce qui concerne les décisions qu’ils prennent.

C’est ainsi que des équipes multidisciplinaires et interinstitutionnelles du Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage à vie (SAVIE) ont mené de nombreuses études pour développer, expérimenter et valider des jeux en ligne auprès de publics différents.

Développement de la participation active et interaction

Diverses théories suggèrent d’intégrer certaines composantes à un jeu numérique afin que celui-ci puisse influencer les attitudes. Les jeux éducatifs doivent ainsi permettre au participant de jouer un rôle réel ou fictif (1) qui lui permet (2) de se confronter à des positions similaires ou différentes de la sienne (3) en interaction avec ses pairs tout en ayant (4) une rétroaction qui lui permette de se réajuster au fur et à mesure de son apprentissage. D’une manière générale, il s’agit de privilégier la participation active et interactive du joueur et non de réduire l’apprentissage à une ‘simple’ transmission d’information.

Lise Renaud et Louise Sauvé (1) et les mêmes auteures avec David Kaufman (2) démontrent que les moyens éducatifs novateurs tels que les jeux éducatifs sont plus efficaces pour changer les attitudes que des techniques plus classiques (exposé en classe, discussion en groupe, etc.). Ces moyens permettent en effet un transfert de pouvoir à l’individu et lui procurent un sentiment de pouvoir sur lui-même et sur sa vie. Parchési au Canada, le Jeu des petits chevaux en Europe, est une coquille générique de jeux éducatifs (CGJE) qui a été développée par le Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage à vie (SAVIE) afin de soutenir le développement de jeux éducatifs qui favorisent des apprentissages simples à complexes (3). Pour créer un jeu à l’aide de la CGJE, il faut rédiger un minimum de 40 questions ou événements pour susciter du défi chez les participants. Le jeu se déroule avec au moins deux et au plus avec quatre joueurs qui peuvent y participer en même temps.

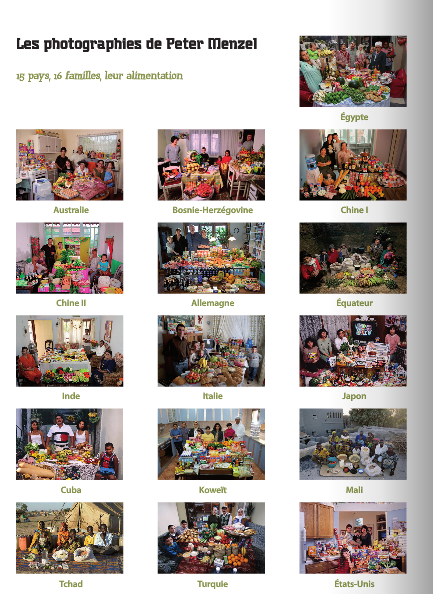

Exemple de deux jeux éducatifs en ligne

Les deux jeux présentés ici ont été conçus en collaboration avec des praticiens et validés par des experts œuvrant dans le milieu scolaire. Les deux abordent des questions de type cognitif et affectif. Pour chaque bonne réponse, il y a un renforcement positif, et pour chaque erreur, une rétroaction explicative pour mieux ‘performer’ la prochaine fois.

Stopper les infections transmissibles sexuellement (ITS)

Ce jeu permet aux joueurs d’établir les risques de contracter une infection et les solutions pour s’en prémunir, de cerner l’importance des infections transmissibles sexuellement (ITS) au Québec et au Canada et enfin de comprendre l’importance d’avoir des relations sexuelles protégées pour leur propre santé et celle des autres.

79 questions ont été intégrées dans le jeu : 60 de type cognitif et 19 activités de type affectif. Les questions de type cognitif, sous la forme de questions fermées, avaient pour objectifs de structurer les connaissances des jeunes en leur permettant de faire appel à leur connaissances antérieures, d’appliquer leurs connaissances déclaratives, d’établir des différences, des ressemblances et des analogies ou de distinguer les éléments clés d’une situation afin de prendre une décision.

Concrètement, sur le plan affectif, le jeu présente douze activités avec des scénarios imprécis mais néanmoins délimités d’une situation donnée. Par exemple : «Que réponds-tu à la personne qui te dis : c’est à la mode de prendre des risques, à bas le condom ?».

Il inclut également 7 activités d’apprentissage de type modeling qui consistent pour un élève à observer un modèle ou un exemple qu’il doit imiter pour acquérir le comportement désiré. Ce modèle explique au participant en termes concrets ce qu’il doit faire exactement, c’est-à-dire quels sont les comportements attendus de lui et comment les développer.

Asthme – 1, 2,3… Respirez !

Il permet aux joueurs de reconnaître l’asthme et ses symptômes, de différencier les traitements de l’asthme et d’en comprendre les effets, d’établir les facteurs déclenchants de l’asthme afin de les prévenir et enfin, de déterminer les allergies qui affectent les jeunes asthmatiques et d’en réduire les causes.

Les déterminants des comportements à risque, dont certains sont communs à l’ensemble des comportements, ont été pris en compte lors de la création des 105 questions que comporte le jeu. C’est-à-dire : l’influence des pairs, l’environnement proche du jeune, que ce soit son milieu de vie et/ou sa famille plus ou moins soutenants, les déterminants personnels comme l’estime de soi, la capacité à faire face aux événements et les mécanismes d’adaptation…

À l’instar du jeu des ITS, sur le plan affectif, quatorze activités du jeu présentent aussi des scénarios imprécis mais délimités d’une situation donnée.Voici un exemple de question : «Un de tes bons amis pense que ‘L’asthme, ça concerne les enfants, pis c’est héréditaire ! Alors, ça ne nous touche plus !’ Peux- tu lui apporter au moins 2 arguments pour faire évoluer son point de vue ?»

Des perceptions et attitudes améliorées

Des études sur base de questionnaires, en milieu scolaire, ont été menées auprès de jeunes de 14 à 17 ans afin d’analyser s’il était possible de changer leurs attitudes à l’aide de ces deux jeux éducatifs.

Globalement, les résultats aux questionnaires indiquent une amélioration des attitudes tant à l’égard de la santé sexuelle que de l’asthme. Quelques nuances sont toutefois émises. En ce qui concerne la première thématique, la perception générale des jeunes à l’égard des infections transmissibles sexuellement s’est améliorée avec le jeu.

Cependant, peu de changements sont observés en ce qui a trait aux habiletés personnelles face à la sexualité, à la prévention et à la perception de solutions accessibles et pratiques sur le plan des gains personnels et de l’envergure des obstacles à l’action.

Quant aux affections respiratoires, le jeu qui utilise des activités fondées sur quatre éléments clés liés à l’apprentissage affectif (l’improvisation, l’argumentation, la confrontation dans l’interaction et la rétroaction), permettrait une amélioration de la perception générale des jeunes à l’égard de l’asthme, une meilleure perception de la gravité des conséquences, un fort sentiment de contrôle, une perception de leur capacité à contrer les obstacles pour passer à l’action. L’étude montre néanmoins peu de changements sur les habitudes personnelles en matière de prévention et la perception de solutions accessibles et pratiques sur le plan des gains personnels.

Faire adopter de saines habitudes chez les jeunes est un défi de taille en santé publique. Ces deux exemples (4) attestent que l’utilisation des jeux numériques peut être efficace pour changer des attitudes des jeunes à l’égard des maladies sexuellement transmissibles et de l’asthme. Grâce au développement des CGJE, enseignants, formateurs, conseillers pédagogiques et spécialistes de l’éducation ont la possibilité de développer rapidement des jeux éducatifs qui seront accessibles à l’ensemble de la collectivité enseignante et apprenante partout à travers le monde.

Références

• Ajzen, I. (2006). Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations, 13 pages. Récupéré le 18 septembre 2007 de https://people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf

• Antonacci, D. M. et Modaress, N. (2008). Envisioning the Educational Possibilities of User-Created Virtual Worlds. AACE Journal, 16 (2), 115-126.

• Bantuelle, M. et et Demeulemesster, R. (2008). Comportements à risque et santé : agir en milieu scolaire. Programmes et stratégies efficaces. Réseau francophone international de prévention des traumatismes et de promotion de la sécurité. Paris (FR) : Editions INPES.

• Brien, R. (2006). Science cognitive et formation, Québec : Presses de l’Université du Québec.

• Barab, S A., Thomas, M., Dodge, T., Carteaux, R. et Tuzun, H. (2005). Making learning fun, Educational Technology Research and Development, 53 (1), 86-107.

• Bailey, J.-V., Murray, E., Rait, G., Mercer, C., Morris, R.-W., Peacock, R., Cassell, J. et Nazareth, I. (2009). Interactive computer-based interventions for sexual health promotion. Cochrane database of systematic reviews, Issue 2 (art. no : CD006483.DOI:10.1002/ 14651858.CD006483).

• Beck, F., Guillbert, P. et Gauthier, A. (2007). Baromètre santé 2005. Paris (FR) : Éditions INPES.

• Bijker, M., Van Buuren, H. et Wynants, G. (2006). A comparative study of the effects of motivational and attitudinal factors on studying statistics, Proceeding of 7th International Conference on Teaching Statistics. Salvador, Bahia, Brazil : International Association for Statistical Education, 2-7 July.

• Bottino, R. M., Ferlino, L., Ott, M. et Tavella, M. (2007). Developing strategic and reasoning abilities with computer games at primary school level. Computers & Education, 49 (4), 1272-1286.

• Caron Bouchard, M. et Renaud, L. (2001). Pour mieux réussir vos communications en promotion de la santé. Montréal, Québec : Institut national de santé publique du Québec.

• Chauvin, C. (2001). Le kit de formation. Paris, France : ESF.

• De Lucia, A., Francese, R., Passero, I. et Tortora, G. (2009). Development and Evaluation of a Virtual Campus on Second Life: The Case of SecondDMI. Computers & Education, 52 (1), 220-233.

• Gagné, C., et Godin, G. (1999). Les théories sociales cognitives: guide pour la mesure des variables et le développement de questionnaire. Québec: Groupe de recherche sur les aspects psychosociaux de la santé École des sciences infirmières, Université Laval.

• Garris, R., Ahlers, R. et Driskell, J. E. (2002). Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model. Simulation & Gaming, 33 (4), 441-67.

• Khazaal, Y. (2010). Rapport : Étude Pick-klop. Genève : Département de psychiatrie, Hôpitaux Universitaires de Genève.

• Hills, M. et O’Neill, M. (2000). Symposium à l’intention des enseignants en promotion de la santé et en santé communautaire. Conférence annuelle de l’Association canadienne de santé publique. Québec, 22 octobre.

• IsaBelle, C. et Kaszap, M. (2010). La conception d’un jeu socioconstructiviste pour la salle de classe : considérations théoriques et pratiques. Dans L. Sauvé et D. Kaufman (dir.), Jeux et simulations éducatifs : études de cas et leçons apprises. Presses de l’Université du Québec, p. 13-42.

• Le petit Larousse illustré (2002). Comportements, Paris, 238.

• Lavender, T.J. (2008). Homeless: It’s No Game – Measuring the Effectiveness of a Persuasive Videogame. Thesis Master of science, School of Interactive Arts and Technology. Simon Fraser University.

• Lennon, J. L. et Coombs, D.W. (2007). The utility of a board game for dengue haemorrhagic fever health education. Health Education, 107(3), 290-306.

• Mucchielli, A. (2002). Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales, Paris, France : éditions Armand Colin.

• Moisy, M. (2004). EN-JEUX. Adolescence, 22 (1), 77-89.

• Petty, R., Cacioppo, J. et Heesacker, M. (1981). Effects of rhetorical questions on persuasion: a cognitive response analysis. Journal of personality and social psychology, 40 (3), 432-440.

• Potter, J. (2001). Unfolding discourse analysis. Dans M. Wetherell, S. Taylor et S.-J. Yates (dir). Discourse theory and practice. London : Thousand Oaks, New Delhi : Sage, 198-209.

• Promotion de la santé suite (2009). Le questionnaire, développement de la qualité en promotion de la santé, https://www.quint-essenz.ch , Avenue de la Gare 52, CH-1001 Lausanne, document ronéotypé.

• Renaud, L. et Sauvé, L. (1990). Simulation et jeu de simulation : outils éducatifs appliqués à la santé. Montréal, Québec : Édition Agences d’Arc.

• Renaud, L. et Sauvé, L (2010). Jeu éducatif en ligne : validation par les experts et évaluation de l’efficacité du jeu sur les attitudes des jeunes à l’égard de la santé sexuelle. Revue des Sciences de l’éducation, Numéro thématique Éducation et santé, XXXVI (3), 671-694.

• Sauvé, L. (2010). Les jeux éducatifs efficaces. Dans L. Sauvé et D. Kaufman (dir.), Jeux et simulations éducatifs : études de cas et leçons apprises. Presses de l’Université du Québec, p.43-72.

• Sauvé, L., Renaud, L., Kaufman, D., Leclerc, J. et Royer, M. (2011). Étude de l’efficacité du jeu en ligne sur la structuration des connaissances et le changement d’attitudes. Rapport de recherche. Québec : SAVIE.

• Renaud, L., Sauvé, L. et Kaufman, D. (2011). Asthme : 1, 2, 3… Respirez ! Efficacité du jeu éducatif sur les attitudes à l’égard de l’asthme. Revue internationale de communication sociale et publique, no 6, 71-86.

• Sauvé, L., Kaufman, D. et Renaud, L. (2011). Un jeu éducatif en ligne Asthme : 1, 2, 3 … Respirez! Pour sensibiliser les jeunes du secondaire aux problèmes de l’asthme. La Revue Canadienne de l’apprentissage et de la technologie / Canadian Journal of Learning and Technology, 37 (2), 1-16.

• Sauvé, L, Renaud, L. et Kaufman, D. (2010). Les jeux, les simulations et les jeux de simulation pour l’apprentissage : définitions et distinctions. Dans L. Sauvé et D. Kaufman (dir.), Jeux et simulations éducatifs : études de cas et leçons apprises. Presses de l’Université du Québec, p. 13-42.

• Sauvé, L., Delage, M. et Cantin, F. (2006). A generic environment for online game creation for health prevention: design and implementation. E-Learn 2006-World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education to be held (pp. 886-891). Honolulu, Hawaii, USA, October 13-17, cédérom.

• Sauvé, L., Renaud, L. et Royer, M. (2009). Asthme : 1, 2, 3… Respirez! Carrefour virtuel de jeux éducatifs. https://cvje2.savie.ca

• Tingstrom, D. H., Sterling-Turner, H. et Wilczynski, S.-M. (2006). The good behavior game: 1969-2002. Behavior modification, 30 (2), 225-253.

Extrait de l’article de Louise Sauvé, Ph.D. Professeure à l’UER Éducation, Télé-université Directrice du Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage à vie (SAVIE)

lsauve@teluq.ca.

(1) Renaud, L. et Sauvé, L. (1990). Simulation et jeu de simulation: outils éducatifs appliqués à la santé. Montréal, Québec: Editions Agences d’Arc.

(2) Renaud, L., Sauvé, L. et Kaufman, D. (2011). Asthme 1, 2, 3… Respirez! Efficacité du jeu éducatif sur les attitudes à l’égard de l’asthme. Revue internationale de communication sociale et publique, n° 6, 71-86.

(3) Pour en savoir plus: Carrefour Virtuel de Jeux Éducatifs : https://cvje2concepteur.savie.ca

(4) Ces résultats vont dans le même sens que d’autres études : Garris et coll., 2002; Tingstrom et coll., 2006; Bottino et coll., 2007; Khazaal, 2010.