Un référentiel pour former la première ligne à la promotion de la santé

Le 28 Mar 24

Publié dans la catégorie :

La promotion de la santé et la prévention sont encore souvent considérées comme des matières secondaires dans les formations aux métiers de la première ligne de soins. Un consortium d’Universités, de Hautes Écoles et d’Associations de terrain proposent un référentiel de compétences essentielles pour combler les failles. Retour sur les trois études issues de la recherche REFORM P2.

L’auteure, Ségolène Malengreaux (UCLouvain/IRSS-RESO) a écrit cet article avec la collaboration d’Isabelle Aujoulat (UCLouvain/IRSS-RESO), Mariangela Fiorente (UCLouvain/IRSS-RESO), Gaëlle Fonteyne (Promo Santé & Médecine Générale), Marine Paridans (ULg) et Benoît Pétré (ULg)

Le développement de la première ligne est au centre des politiques régionales de santé en Belgique au Sud comme au Nord du pays : la Région wallonne met la touche finale à la réforme Proxisanté, la Région de Bruxelles-capitale s’est dotée d’un Plan Social Santé Intégrée (2022) et la Région flamande réorganise sa première ligne depuis 2017. Ces dynamiques régionales reposent toutes sur des approches territorialisée et intégrée des services de soins et d’aides dans le but d’améliorer la qualité du système de santé. Elles visent à développer la première ligne en renforçant ses missions de promotion de la santé et de prévention des maladies et des traumatismes.

Ainsi, ces politiques régionales invitent à investiguer l’un des axes stratégiques de la Charte d’Ottawa (1986) consistant à réorienter les services de santé dans une perspective de promotion de la santé. Parmi les chartes et déclarations internationales qui ont suivi la charte d’Ottawa, cet axe stratégique a été le moins développé, alors même que l’organisation des soins et des services de santé contribue considérablement – estimé à 25% (1) – à l’état de santé et de bien-être des populations (2).

Trois études pour cerner la place de la promotion de la santé

En 2021, le Fonds Van Mulders Moonens, géré par la Fondation Roi Baudouin, a lancé un appel à projet de recherche pour avoir « une vue globale de la maîtrise des concepts et méthodologies de prévention et de promotion de la santé par les professionnels de santé de la première ligne et proposer des recommandations pour renforcer leur maîtrise notamment via une amélioration des formations de base et continue » (3).

En juin 2021, une dizaine d’acteurs des champs de la promotion de la santé, de la prévention et de la première ligne ont saisi cette opportunité et déposé un projet de recherche collaborative visant à co-construire, valider et diffuser des recommandations pour le renforcement de l’enseignement de la promotion de la santé et de la prévention (PSP) dans la formation initiale et continue des professionnels de la première ligne en Fédération Wallonie Bruxelles (FWB). Le projet, nommé REFORM P2 (Recherche sur l’Enseignement et la FORMation en Promotion de la santé et Prévention) s’est donc inscrit dès le départ dans une perspective de formation tout au long de la vie, reconnaissant ainsi la complémentarité des pratiques de formation initiale et continue, au service du développement de compétences pour la promotion de la santé et la prévention (PSP).

Encadrés par des principes de gouvernance inspirés de la sociocratie (4), le groupe de partenaires a conçu un design de recherche en trois études complémentaires. La première étude s’intéresse aux pratiques de formation continue en PSP. La seconde s’attèle à un travail d’analyse et de documentation de la présence et de la visibilité des cours contributifs à la PSP dans la formation initiale de filières préparant aux métiers de la première ligne suivants : médecin généraliste, infirmier de première ligne, psychologue, pharmacien et assistant social. La troisième analyse les facteurs structurels et contextuels à l’ancrage de la PSP dans la formation initiale et continue des professionnels de la première ligne de soins.

Lignes de faille dans les parcours d’apprentissage

L’analyse des pratiques des acteurs et actrices de la formation continue en PSP et l’analyse de l’offre de dispositifs de formation continue en PSP (première étude) en Fédération Wallonie Bruxelles a mis en évidence des caractéristiques et particularités intéressantes.

Tout d’abord, les pratiques se rejoignent autour d’un socle théorique commun en matière de PSP. Elles mobilisent le plus souvent des démarches pédagogiques ayant pour finalité de dépasser une compréhension théorique des éléments de ce socle par l’expérimentation, le partage d’expérience ou de l’analyse de ses pratiques professionnelles entre participants qui permettent de dépasser une compréhension théorique. Les acteurs et actrices de la formation continue spécialisée en PSP sont nombreux à pointer l’écart qui existe entre les représentations des professionnels de la santé et certains prérequis importants en matière de PSP. Selon eux, cet écart entrave la continuité dans les apprentissages entre la formation initiale et la formation continue et obligerait à réaliser un important travail de déconstruction.

Ensuite, la diversité des profils des participants aux formations continues en PSP invite à considérer la multidisciplinarité de ces espaces de formation, qui participent au décloisonnement des pratiques et à une compréhension plus transversale des différentes disciplines. Les pratiques des acteurs et actrices de la formation continue s’imprègnent également des dynamiques institutionnelles et cherchent à ce que les apprentissages des participants soient questionnés au regard de celles-ci. Ainsi, il a été relevé que les besoins de formation doivent se questionner au regard des réalités de terrain et institutionnelles.

Enfin, les formations continues en PSP semblent inviter à un glissement, voire une rupture, de l’identité professionnelle. En positionnant la pratique du professionnel dans un espace de formation multidisciplinaire où les connaissances antérieures sont déconstruites pour être reconstruites collectivement sous le prisme de la promotion de la santé, la formation a pour effet de modifier les repères qui définissaient autrefois l’identité professionnelle des participants. Cette observation suggère par ailleurs l’existence d’un écart entre l’identité professionnelle que la formation initiale construit et les identités professionnelles nécessaires à la pratique de son métier dans une logique de promotion de la santé.

Les résultats de cette première étude laissent supposer que la formation initiale des professionnels de la première ligne ne prépare pas à pratiquer les métiers de l’aide et du soin dans des logiques de promotion de la santé.

PSP dans la formation initiale : peu visible et parcellaire

Sur ces premiers constats, nous avons analysé les programmes de formation initiale de plusieurs filières de la première ligne, et plus particulièrement les cours relevés comme contributifs de la PSP (deuxième étude). Cette analyse a mis en exergue plusieurs constats relatifs à l’ancrage de la PSP dans la formation initiale de ces professions.

D’abord, la majorité des contenus et acquis d’apprentissage relevant de la PSP se situe dans des cours dont l’intitulé ne le laisse pas prévoir (ex : « psychologie générale et médicale »). Quant aux cours dont les intitulés ne laissent pas de doute sur leur contribution à l’enseignement de la PSP (ex : « éducation du patient à sa maladie »), ils sont pour la plupart facultatifs ou font partie d’une orientation spécialisée, telle que la santé communautaire. Ainsi, la visibilité de la PSP est diffuse et peu assumée dans les programmes analysés.

Ensuite, la plupart des cours contributifs de la PSP sont centrés sur le rôle des déterminants individuels de la santé et sur des stratégies de renforcement des aptitudes individuelles visant le contrôle de la maladie. Ces acquis d’apprentissage ne témoignent donc pas d’une ouverture à l’ensemble des déterminants de la santé et aux compétences en lien avec des approches collectives, telles que la santé communautaire ou l’exercice du plaidoyer. Par ailleurs, la cohérence et la progressivité des enseignements contributifs de la PSP au sein d’une même filière ne semblent pas assurées dans la majorité des programmes examinés. Les résultats ne nous permettent donc pas d’observer un « parcours d’apprentissage » en PSP.

Enfin, les résultats obtenus laissent penser que les enseignants n’ont pas la capacité d’orienter leurs cours dans des logiques de PSP. En pratique, cela se traduit par des collaborations internes – avec d’autres facultés (comme la faculté de Santé Publique) – ou externes – tels que des acteurs de la formation continue spécialisée en PSP.

Les résultats de cette deuxième étude semblent confirmer que, généralement, les programmes de formation initiale ne préparent pas suffisamment les professionnels à pratiquer dans des logiques de PSP, sauf (pour certaines filières, comme infirmier) si les futurs professionnels font le choix de s’orienter explicitement vers ce type de démarches dans le cadre de leurs cours optionnels. Ainsi, un déséquilibre persiste dans la formation initiale entre le développement des compétences curatives, de prévention et de promotion de la santé, pourtant nécessaires à l’exercice d’un mandat plus vaste des métiers de la première ligne.

Un référentiel et des priorités pour créer des ponts

L’analyse des contraintes et leviers contextuels et structurels qui participent à l’ancrage de la PSP dans la formation des professionnels de la première ligne de soins (troisième étude) a mis en exergue le rôle d’une série de facteurs qui nous permettent de conclure que la question du renforcement de l’ancrage de la PSP dans la formation initiale et continue dépasse largement la simple ingénierie pédagogique et qu’elle interroge le cloisonnement entre la formation initiale et la formation continue.

Notre démarche de recherche a certes permis de documenter les lacunes de notre système en termes d’ancrage de la PSP dans la formation des professionnels de la première ligne, mais elle a aussi permis de relever une série de repères pour orienter davantage les programmes de formation dans des logiques de PSP.

Nous avons travaillé à l’intégration de ces repères sous la forme d’un prototype de référentiel de compétences en PSP pour les professionnels de la première ligne de soins. Ce prototype énonce six compétences essentielles, assorties d’acquis d’apprentissage et de contenus spécifiques, ainsi que d’exemples de méthodes pédagogiques et de champs de spécialisation (voir version détaillée du prototype dans le rapport final de la recherche (5)). Le prototype a été construit à partir des pratiques de formation et d’enseignement de la PSP repérées dans le cadre des études de REFORM P2.

Six compétences de PSP essentielles à la première ligne

1. Positionner théoriquement la promotion de la santé et la prévention dans son champ de pratique, et plus globalement, dans les domaines de la santé, du soin et du social.

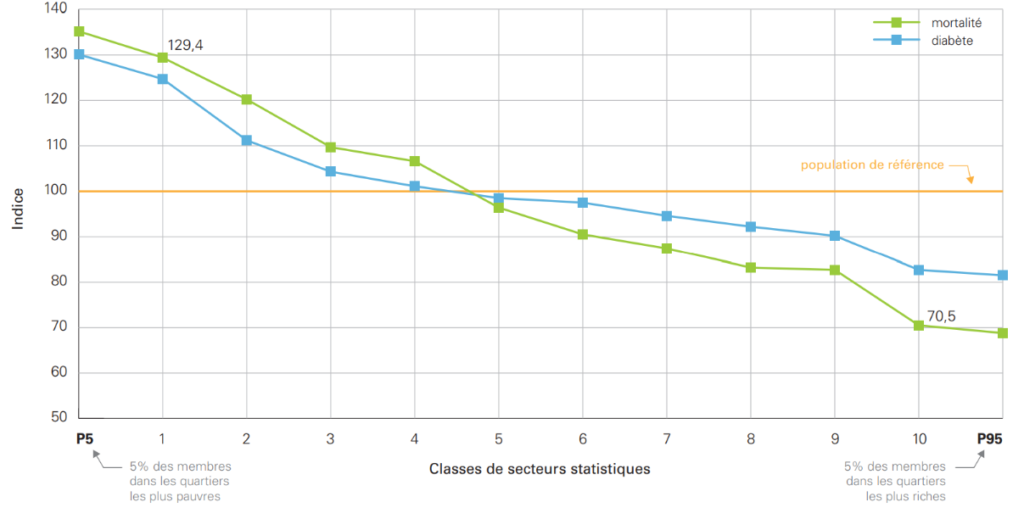

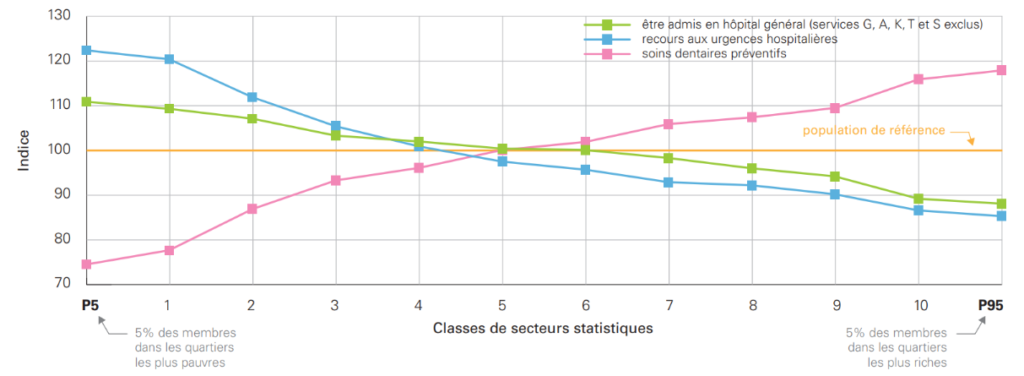

2. Témoigner de sa compréhension de l’action des inégalités sociales de santé et des déterminants de santé dans les situations rencontrées dans sa pratique.

3. Exercer son métier au regard d’un cadre de renforcement de la capacité d’agir des individus et collectivités et dans le respect des contextes sociaux et culturels de ceux-ci.

4. Chercher, initier et entretenir des collaborations interprofessionnelles, intersectorielles et transdisciplinaires en considérant la personne et les collectivités comme partenaires de leur santé.

5. S’engager comme professionnel dans les défis sociaux, environnementaux et de santé publique dans une perspective de justice sociale.

6. Évaluer et faire évoluer sans cesse sa pratique, ses actions, sa posture professionnelle dans une perspective de justice sociale et de participation.

Notre prototype de référentiel repose sur des bases solides issues d’une exploration de la littérature, d’une analyse systématique de la documentation afférente à de nombreuses offres de formation initiale, d’une démarche rigoureuse de recherche participative, et d’expériences diverses et complémentaires, y compris de confrontation directe aux situations de terrain, de toutes les personnes qui ont contribué à son élaboration.

De futures démarches de confirmation, ajustement et validation, qui n’ont pas pu se faire dans le cadre de REFORM P2, sont néanmoins nécessaires et devront passer par une collaboration approfondie entre des usagers, des professionnels et des scientifiques issus des sciences de la santé en et des sciences de l’éducation, dans le cadre d’une recherche transdisciplinaire de type recherche-action ou de recherche de consensus.

Au terme de la recherche collaborative, l’équipe de recherche et ses partenaires se sont entendus sur six priorités, accompagnées de 32 propositions de stratégies d’actions, pour développer la formation initiale et continue en matière de PSP auprès des professionnels de la première ligne.

Six priorités à poursuivre pour réorienter la formation et l’enseignement de la PSP des professionnels de la première ligne

Priorité 1 : Poursuivre le développement d’un référentiel de compétences de PSP à destination des professionnels de première ligne de soins.

Priorité 2 : Structurer et visibiliser l’offre de cours de PSP dans les programmes de formation initiale pour les professionnels de la première ligne de soins.

Priorité 3 : Déployer une offre plus dense et pérenne de formation continue et d’accompagnement professionnel à la PSP.

Priorité 4 : Garantir la qualité des dispositifs de formation à la PSP au regard des valeurs et fondamentaux de la promotion de la santé et des exigences des différents métiers, situations professionnelles.

Priorité 5 : Améliorer la visibilité et l’accessibilité de l’offre de formation initiale et continue en PSP pour les professionnels de la première ligne de soins

Priorité 6 : Valoriser les stratégies de PSP dans l’exercice des métiers de première ligne de soins, et le développement professionnel.

Si on ne prétend pas à l’exhaustivité et à avoir fait le tour de la question, l’approche bottom-up et collaborative renforce néanmoins l’ancrage de nos résultats dans le contexte de la FWB, et plus particulièrement dans les dispositifs et pratiques de formation existants en FWB, augmentant par conséquent la validité sociale de nos stratégies. Toujours est-il que nos réflexions et nos recommandations sont ancrées dans le contexte de la FWB, alors que les compétences « santé » dépassent la Communauté Française. Il nous semble dès lors prioritaire de décloisonner les discussions politiques et territoriales relatives à ces enjeux d’articulation des approches curatives et de promotion de la santé. Le contexte de réformes de la première ligne, introduisant cet article, est à ce titre particulièrement intéressant.

Des questions en suspens

Dans REFORM P2, nous avons fait le pari de positionner les compétences de PSP comme des compétences transversales aux métiers du soin (santé et social) et inscrites dans un continuum de développement professionnel, où la frontière entre la formation initiale et la formation continue n’a pas de sens. Ce processus de recherche nous encourage d’autant plus à poursuivre ce pari, en questionnant à quoi ressemblerait une stratégie de formation tout au long de la vie aux logiques de PSP destinées à réorienter les pratiques des acteurs et actrices sociaux et de la santé et pas seulement à augmenter leur employabilité. Quel rôle y joueraient le fédéral, les régions, les communautés et les communes, voire les bassins d’aide et de soins ? Quelles stratégies de développement d’une offre de formations, construites avec des partenaires de terrain ? Quelles régulations prévoir ? Quels incitants mettre en place pour favoriser l’adhésion des professionnels et éviter le piège des incitants discriminants ?

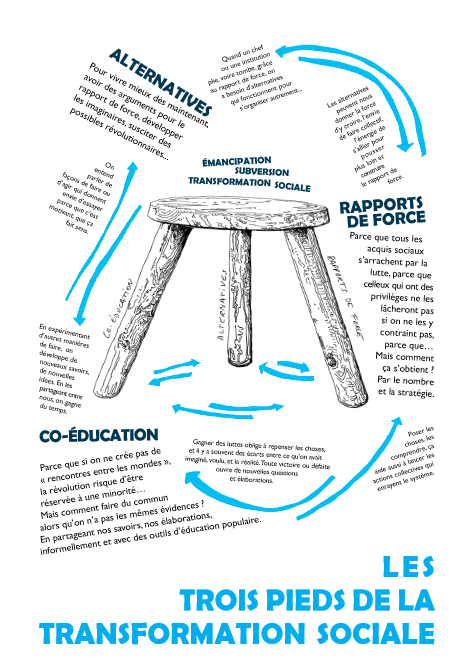

Bien sûr, former les professionnels à la PSP n’est qu’une composante d’un système aux rouages bien huilés qui n’évoluera qu’au prix de changements pluriels.

Références :

Le rapport final : Malengreaux S., Fiorente M., Fonteyne G., Paridans M., Pétré B. & Aujoulat I. (Septembre 2023) Projet REFORM P2 – Rapport final : Stratégies pour un meilleur ancrage de la promotion de la santé et de la prévention dans la formation initiale et continue de la 1re ligne de soins en Fédération Wallonie Bruxelles, incluant un prototype de référentiel de compétences essentielles. Woluwé-St-Lambert.

Les 5 rapports de recherche intermédiaires sont téléchargeables sur ce lien :

- Rapport intermédiaire 1 : Étude des pratiques de formation continue en promotion de la santé et prévention pour les professionnel·les de la 1re ligne de soins en Fédération Wallonie Bruxelles. Novembre 2022

- Rapport intermédiaire 2 : État d’avancement d’un travail collectif réalisé dans le but de renforcer l’ancrage de la promotion de la santé et de la prévention dans le parcours de formation des professionnel·les de la 1re ligne de soins en Fédération Wallonie Bruxelles. Décembre 2022

- Rapport intermédiaire 3 : Inventaire des programmes de formation initiale proposant un enseignement en promotion de la santé et prévention aux futur.es professionnel·les de la 1re ligne de soins en Fédération Wallonie Bruxelles. Février 2023

- Rapport intermédiaire 4 : Description et appréciation de la place et de la progressivité des enseignements en promotion de la santé et prévention dans la formation initiale des futur·es professionnel·les de la 1re ligne de soins en Fédération Wallonie Bruxelles : analyse détaillée de 5 cursus. Août 2023

- Rapport intermédiaire 5 : Inventaire des structures de formation continue en promotion de la santé et en prévention, actives en Fédération Wallonie Bruxelles (mis à jour en juin 2023). Septembre 2023

- Le mémoire de santé publique (UCLouvain) réalisé par Wuillaume, Katlyne et Hennebert, Alyssa, intitulé « Quelles stratégies développer pour un meilleur ancrage de la prévention et de la promotion de la santé dans la formation des professionnels de la première ligne de soins ? » – téléchargeable ici

Dans le texte :

(1) Kirby M, LeBreton M. The health of Canadians–The federal role. Volume two: Current trends and future challenges. Ottawa, ON: Standing Senate Committee on Social Affairs. Science and Technology, cite par Alami, H., Gagnon, M., Ghandour, E. & Fortin, J. (2017). La réorientation des services de santé et la promotion de la santé : une lecture de la situation. Santé Publique, 29, 179-184. https://doi.org/10.3917/spub.172.0179

(2) Alami, H., Gagnon, M., Ghandour, E. & Fortin, J. (2017). La réorientation des services de santé et la promotion de la santé : une lecture de la situation. Santé Publique, 29, 179-184. https://doi.org/10.3917/spub.172.0179

(3) Fondation Roi Baudouin, Quelles stratégies développer pour un meilleur ancrage de la prévention et de la promotion de la santé dans la formation des professionnels de la première ligne de soins ? Appel à candidatures pour un projet de recherche 2021, Fonds Van Mulders Moonens.

(4) Buck J.A. & Endenburg G. (2004) « La sociocratie. Les forces créatives de l’auto-organisation ».